I rifugi del CAI Torino: garanzia di montagna, storia e natura

di Mauro Brusa

Premessa

Quando sarà passata l'emergenza Covid-19 e relative restrizioni, dopo l'isolamento e la chiusura forzata il CAI ed i Gestori hanno assoluta necessità di rilanciare l'attività dei rifugi alpini, realtà imprescindibile per l' imprenditoria delle valli, veri generatori di posti di lavoro e di sostegno all'attività del CAI, per la cui ripresa è indispensabile la collaborazione di tutti, dai Soci alle Commissioni Gite, dalle Scuole a tutti gli amanti della montagna, agli Enti Locali.

Per queste ragioni esortiamo a frequentare i nostri rifugi per contribuire al loro rilancio economico e sociale, sperando che gli sbandierati “bonus” per il sostegno al turismo italiano in Patria (di cui al momento non è chiaro il capzioso funzionamento) non restino confinati nel limbo delle buone intenzioni.

Introduzione

Il rifugio alpino oggi non è più una semplice struttura ricettiva, isolata e magari di fortuna, abbarbicata su un qualche luogo del monte per offrire riparo agli alpinisti (ieri) o per agevolare una frequentazione della montagna meno avventurosa, ma pur sempre impegnativa (l'altro ieri).

Esso è sempre stato presidio del territorio che conserva e trasmette gli ideali dell'alpinismo e progressivamente si è evoluto in qualcosa di nuovo: il custode delle Terre Alte che affronta una forma di turismo alpino mai immaginato prima, tramandando specifiche culture e tradizioni peculiari delle valli in cui si trovano.

Da alcuni anni a questa parte, infatti, i rifugi del CAI sono divenuti teatro di eventi (1) e manifestazioni culturali, a volte per libera iniziativa dei Gestori, altre con il coordinamento del Gruppo Terre Alte del Comitato Scientifico Centrale del CAI che organizza la rassegna “Rifugi di Cultura”, giunta nel 2020 alla 8ª edizione (Covid-19 permettendo).

Si tratta un evento estivo, diffuso tra i rifugi dell’arco alpino e appenninico italiano che ha lo scopo di fare conoscere il loro non secondario ruolo di “fari di cultura”, che va solitamente dal 21 giugno al 21 settembre.

Concerti, spettacoli teatrali, letture e conferenze, visite guidate, proposte gastronomiche legate alle produzioni locali animano per un’intera giornata i rifugi di volta in volta prescelti fra quelli che propongono iniziative di particolare spessore, per offrire agli escursionisti un modo nuovo e gustoso di leggere e vivere la montagna.

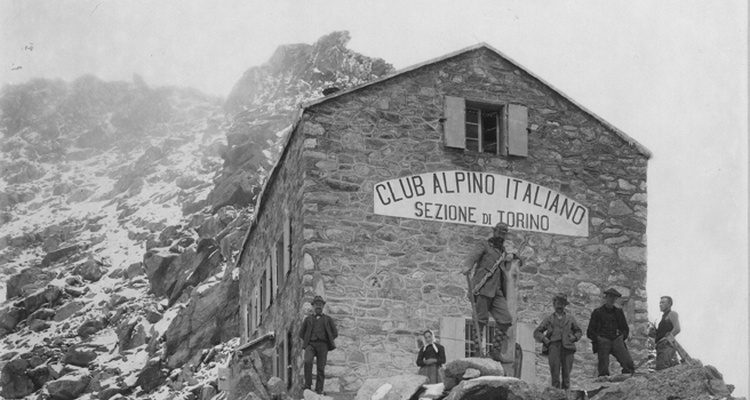

L'antica capanna Amianthe, CAI Torino 1912

L'antica capanna Amianthe, CAI Torino 1912

Raggiungere un rifugio, anche come meta fine a sé stessa, senza necessità di pernottamento (2), rappresenta pur sempre una esperienza remunerativa e di grande soddisfazione, che in molti casi consente un salto indietro nel tempo quando si entra negli edifici storici che hanno conservato gli arredi e l'ambientazione delle origini (e quelli del CAI Torino lo sono praticamente tutti); o un salto avanti nel futuro dove si può toccare con mano l'impegno profuso dalla Sezione per l'innovazione tecnologica a favore della sostenibilità ambientale.

Giova ricordare che il CAI Torino ha alle spalle una lunga tradizione di eccellenza dell'ospitalità in quanto diversi rifugi nacquero alla fine del XIX Secolo (!) come veri e propri alberghi d'alta quota: il “Principi di Piemonte” (oggi “Teodulo”), i “Torino” vecchio e nuovo, il “Gastaldi” nuovo, il “Mariannina Levi” delle origini dove, d'estate, andavano addirittura ad allenarsi alcuni giocatori del Grande Torino.

Molti dei nostri rifugi, compatibilmente con le difficoltà logistiche di approvvigionamento e grazie all'impegno dei gestori, hanno attenzione per l'enogastronomia del territorio proponendo agli ospiti prodotti locali, con cura nella scelta delle materie prime, al giusto prezzo per la qualità delle stesse. Proseguendo nella lettura scoprirete quali e come.

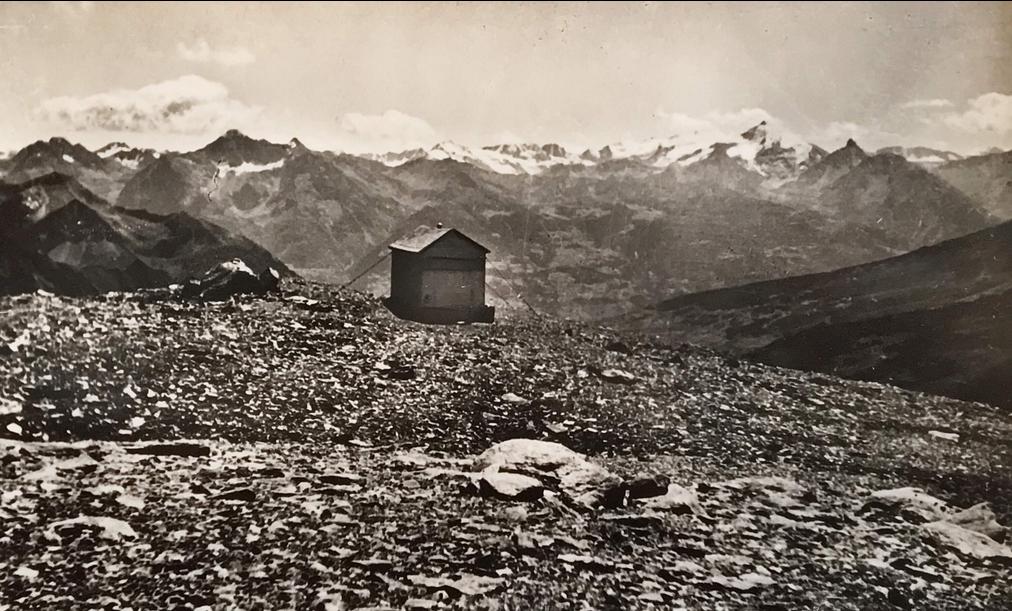

La prima capanna al Fons 'd Rumour, oggi "E Tazzetti"

La prima capanna al Fons 'd Rumour, oggi "E Tazzetti"

Nota storico - toponomastica

Alle origini i rifugi venivano denominati con un semplice, preciso riferimento topografico legato al luogo di ubicazione, come ci insegna il caso del rifugio dell'Alpetto al Monviso, il primo in assoluto edificato dal CAT nel 1866, a soli tre anni dalla fondazione, e di numerosi altri successivi di cui troverete citazioni proseguendo la lettura.

Il criterio é semplice e doppiamente efficace: attribuisce al rifugio un nome univoco che permette al fruitore di identificarlo geograficamente.

Poi, all'incirca a partire dagli Anni 1920, iniziò l'usanza di dedicarli (o rinominarli) in onore di personaggi deceduti che diedero lustro all'alpinismo o le cui famiglie vollero ricordarne la memoria.

È una caratteristica rimasta tutta italiana, almeno nelle Alpi Occidentali, anche se vi sono comunque significative eccezioni legate a qualche toponimo (rifugio del “Teodulo” - oggi semplicemente “Teodulo”, rifugio “Avanzà”), alle Città sedi della Sezione proprietaria (“Città di Mantova”, “Genova”, ecc. ecc.), a reparti delle Truppe Alpine distintisi durante le due guerre mondiali (“Terzo Alpini”, “Quinto Alpini”) o ibridi (es. il “Chiarella all'Amianthe”).

E tutta italiana è anche la stravagante peculiarità di averne dedicati alcuni, pochi invero, a personaggi sì eminenti, ma ancora in vita all'epoca dell'intestazione: è il caso del “Luigi Vaccarone (3)” inaugurato nel 1900 in Valle di Susa, del “Luigi Cibrario (4)” in Val Grande di Lanzo e, ultimo in ordine cronologico, del “Walter Bonatti (5)” in Val Ferret, inaugurato il 2 agosto 1998, ben più di dieci anni prima della scomparsa del vero protagonista che rese possibile, nel 1954, la conquista del K2 da parte della spedizione italiana del CAI (6).

Il principio della denominazione “ad personam” ha portato alla moltiplicazione di alcuni toponimi, pochissimi per la verità, come nel caso dei vari “Quintino Sella” sparsi un po' lungo tutto l'Arco Alpino.

All'estero, invece, vige da sempre la prassi, di attribuzione geografica, tanto che i vari “cugini di montagna” d'oltralpe spesso storcono il naso per questa nostra assuetudine al culto della persona.

Alcuni esempi sparsi di toponimia legata alla geografia, in questo caso riferiti alla sola Francia, giusto per non andare lontano, ma comuni al resto dei Paesi Alpini europei, ci offrono una diversa visione sul modo di attribuire i nomi ai rifugi: “refuge du Gouter” e “refuge des Grandes Mulettes” sul Monte Bianco, “refuge du Petit Mont Cenis” sulle Graie, “refuge du Mont Viso” sulle Cozie, “refuge des Merveilles” sulle Marittime, e via a compilare un atlante.

Quella che segue è una presentazione promozionale dei rifugi del CAI Torino, i cui contenuti andranno ad integrare le relative schede tecniche che saranno consultabili sul nuovo sito istituzionale, a breve disponibile su Internet.

La missione fondamentale del CAI resta sempre e comunque quella di promuovere la frequentazione in piena consapevolezza e sicurezza della montagna, passata nel sentire comune, in poco più di un secolo, da un estremo all'altro, ossia da terrifico regno ignoto "dell'orrido e del sublime" riservato a pochi a spazio di divertimento ingiustificatamente deresponsabilizzato per tutti.

Pertanto nessuna delle escursioni descritte va affrontata con leggerezza, dall'equipaggiamento al comportamento, a maggior ragione se si accompagnano dei bambini.

Il Club Alpino Italiano declina quindi ogni responsabilità per eventuali incidenti occorsi agli escursionisti, diretti o transitanti dai rifugi, a causa di comportamenti improntati a imprudenza e negligenza, ricordando che il possesso del telefonino e la presunta pronta disponibilità dell'Elisoccorso non giustificano comportamenti avventati.

Ricordatevi, infine, di avere gratitudine per i Custodi dei rifugi (che oggi va di moda chiamare “rifugisti”, pessimo neologismo che ne svilisce il ruolo non solo di custodi dell'edificio ma, soprattutto, della montagna), senza il cui duro lavoro, alimentato più dalla passione che dal guadagno (7), rende le montagne accessibili a (quasi) tutti e costituisce punto di riferimento primario in caso di emergenza.

Parliamo di un mestiere impregnato di montagna, che non è solo ammannire la zuppa a cena ma che è anche insegnare o consigliare all'ospite l'itinerario migliore e più sicuro per la sua gita e, soprattutto, avere cura di un bene che va tramandato perché – non dimentichiamolo – il rifugio non è nostro, ma l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli.

Nota finale: tenete sempre presente che lo smaltimento dei rifiuti solidi è un onere, assai gravoso poiché richiede l'impiego dell'elicottero, che ricade sul Custode e che egli – giustamente e legittimamente – ricarica sul prezzo delle consumazioni (8). Se vi portate qualche vostra vivanda, più che consentito come è sempre stata consuetudine (lattina, bottiglia, scatoletta, ecc. ecc.) riportatevi a CASA il vuoto, (che, oltretutto, pesa meno che in salita!): contribuirete a contenere i costi di gestione e di sostenibilità ambientale nell'interesse di tutti.

I RIFUGI DEL CAI TORINO

Legenda:

Rifugio raggiungibile da tutti, adatto alle famiglie con bambini per brevità e/o facilità del percorso, dotato di spazi esterni idonei ai giochi

Rifugio raggiungibile da tutti

Rifugio raggiungibile solo da escursionisti esperti e da alpinisti; non consigliato alle famiglie con bambini

Rifugio “G. Boccalatte (9) – M. Piolti (10)”

Nato nel 1881 come “Capanna delle Grandes Jorasses” (fu uno dei primi rifugi sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco), è un vero e proprio “nido d'aquila” aggrappato alla roccia e sospeso sul ghiacciaio, in ambiente selvaggio d'alta quota, dove l'impegno e la bravura di Franco, il Custode, sono il valore aggiunto del rifugio.

Con le dovute cautele anche l'escursionista esperto può oltrepassare il rifugio e in circa 40' raggiungere l'inizio del ghiacciaio per ammirare le Grandes Jorasses nel loro insieme.

Assunse l'attuale denominazione nel 1938.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

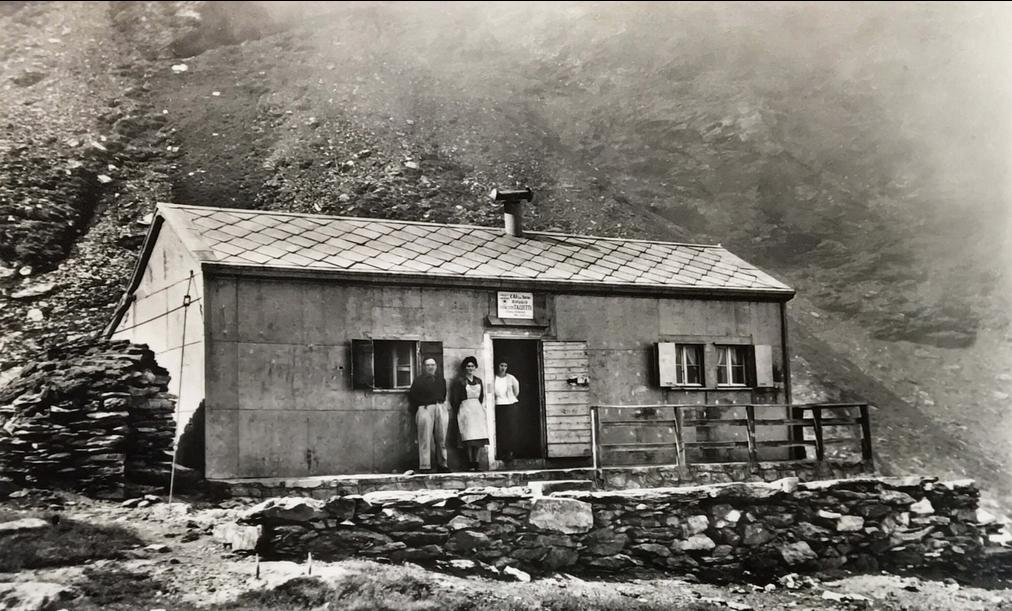

Rifugio “F. Chiarella (11) all'Amianthe”

La storica Capanna “Amianthe, interamente in legno con tetto rivestito di lamiera, è stata edificata

dal CAI Torino nel 1912. Essa funge da locale invernale ed è adiacente al nuovo rifugio in

muratura realizzato dalla Sezione di Chiavari a metà anni 1970, che ne cura la conduzione

mediante volontari. Panorama e ambiente superbi. Raccomandato il pernottamento per apprezzare a cena le specialità della cucina genovese, spesso disponibili, e i formaggi ed i salumi della Valle d'Aosta. Accanto al rifugio si trova un minuscolo laghetto glaciale, che ne costituisce la principale riserva d'acqua. Tratto finale attrezzato con catene.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “L. Cibrario (12)”

Sorge su un pianoro non lontano dal laghetto del Peraciaval (da cui il nome originario, “Rifugio del Peraciaval”); offre almeno due vie di accesso diretto, entrambe un po' lunghe, di cui una di particolare interesse storico (quella che dal Lago dietro la Torre ripercorre la dismessa ferrovia Decauville che collegava la locale miniera di ferro alla borgata Malciaussià. Torcia necessaria per l'attraversamento di due brevi gallerie). Al tramonto non è raro osservare un branco di stambecchi che si raduna nella piana prospiciente il rifugio.

È posto tappa per le traversate escursionistiche delle Valli di Lanzo che si innestano nel Tour della Bessanese.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “C. Dalmazzi (13)”

Inaugurato nel 1882 come "Capanna del Triolet", è un altro nido d'aquila attaccato alla roccia, quasi sospeso, che garantisce ricovero agli alpinisti che si avventurano nel gruppo del Triolet. Di recente ristrutturazione e ampliamento (inizio anni 2000) offre un ambiente sobrio ma moderno e confortevole, anche grazie alle iniziative di Fabrizio, il Custode. Nelle vicinanze di accesso vi è sentiero didattico glaciologico verso il Gh. Del Triolet dotato di pannelli illustrativi.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugi “B. Gastaldi (14)”

Roberto, il Custode, fin dall'inizio si è preso cura del rifugio come se fosse casa sua, senza

risparmiarsi in lavori e lavoretti di manutenzione e miglioria. Situato quasi al centro della conca

del Ciaussinè sarebbe anche adatto alle famiglie con bimbi, se non fosse per la lunghezza

dell'avvicinamento (è uno dei pochissimi rifugi CAI delle Alpi Occidentali dotato anche di una camera matrimoniale). È sorto già dedicato all'illustre Presidente del CAT.

Il primo “Nuovo” rifugio è stato inaugurato nel 1904, mentre il Vecchio edificio, risale al 1880 ed è tuttora adibito a locale invernale; ospita anche una sede distaccata del Museomontagna e un laboratorio didattico a disposizione del Comitato Scientifico Centrale, che collabora con l'IRPI allo studio dell'involuzione del ghiacciaio della Bessanese.

È posto tappa principale per le traversate escursionistiche delle Valli di Lanzo che si innestano nel Tour della Bessanese.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuar

Rifugio “Geat Val Gravio”

Altro bel rifugio immerso in un bosco di larici e dalla storia tribolata, fra incendi bellici e ricostruzioni, oggi è un punto di riferimento imprescindibile per la frequentazione del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè (amministrato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie), posto tappa per le traversate all'interno dell'area protetta.

Cucina con particolare attenzione all'enogastronomia del territorio. Sede di eventi culturali e di soggiorni in occasione di festività e ferie.

Anche se l'area esterna per i giochi dei bambini è limitata è comunque consigliato per soggiorni familiari prolungati

Non lontano dal rifugio (30' – 40' di comoda passeggiata) è possibile visitare quello che resta della Certosa di San Benedetto (15), antico complesso religioso medievale, collegato alla poco distante Certosa di Banda, facenti parte della articolata rete monastica che attraversava la Valle di Susa e che faceva capo all'Abbazia di Novalesa.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “F. Gonella (16)” al Dôme des Aiguilles Grises

Attualmente è l'ultimo dei rifugi CAI Torino completamente riedificato secondo tecnologie, materiali e concezioni decisamente avveniristiche per offrire agli ospiti il massimo del comfort, tanto che li standard di "casa clima" lo classificano come il secondo rifugio al mondo per efficienza energetico/ambientale.

Erédita la sua funzione di punto d'appoggio per gli alpinisti dalla storica “Capanna Gonella” del 1891, allargata nel 1925, conservata, restaurata e tuttora fruibile come locale invernale (in basso a destra nella foto).

Il rifugio è in comproprietà con la Sezione UGET Torino.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “Levi – Molinari (17)”

Forse, a mio personalissimo giudizio, il rifugio CAI Torino più suggestivo per arredi (originali del 1928) e ambientazione interna: pavimenti e rivestimenti in larice massiccio, sala da pranzo con tavoli e panche inchiavardate al pavimento, sempre il larice massiccio, travatura a vista. Rustiche camerette a due posti singoli al primo piano, anch'esse preservanti la dotazione dell'epoca.

Gestito con cura familiare, in tutti i sensi, da Tiziana, Marco e il figlio Didier, è da tempo un punto

di riferimento di assoluta eccellenza per l'enogastronomia del territorio. È situato in un'ampia

radura in un bosco di larici, lambito da due ruscelli, e fronteggiato da un enorme masso erratico. A

pochi minuti si trova un incantevole laghetto recondito dove il fruscio del vento fra le chiome degli

alberi ed il gorgogliare dell'acqua offrono impagabili pause di relax.

Il rifugio è anche raggiungibile con una comoda passeggiata di una trentina mediante sentiero guidato per ipovedenti.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “O. Mezzalama (18)”

Edificio storico del 1934, ampliato e ristrutturato nel 1987 preservandone le caratteristiche originarie, messo totalmente a norma delle leggi vigenti, offre buoni servizi compatibilmente con la quota (3036 m) e le difficoltà logistiche di approvvigionamento. Bella marcia di avvicinamento con vista sull'antica morena glaciale.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “A. Nacamuli (19)”

Il primo rifugio, tuttora esistente e utilizzabile come locale invernale, è stato costruito nel 1928 e

denominato semplicemente “Col Collon”, dal nome del sito su cui sorge. Il secondo edificio,

realizzato “ex novo” nel 1994, è uno dei rifugi più moderni delle Alpi Occidentali. Salita lunga ma non faticosa in ambiente dapprima boschivo e poi d'alta quota.

Dal rifugio passano il “Tour du Cervin” o “Giro del Cervino”, giro di 7-8 giorni che permette di ammirare da ogni lato una delle montagne più rappresentative delle Alpi, ed il “Tour des Grands Barrages”.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “C. Scarfiotti (20) – S. Crosetto (21)”

Situato nell'ampio pianoro delle Grange di Chatelan (o Du Fond) nei pressi di un laghetto naturale è da tempo meta di turisti alla ricerca di svago domenicale e cibo di qualità. È oggetto di un progetto di riqualificazione, a cura del Cai Torino, che lo porterà ad essere punto di riferimento per l'intera

Valsusa per attività quali Escursionismo, MTB (è prevista la realizzazione di una stazione di ricarica per le bici a pedalata assistita) e Alpinismo Giovanile essendo adatto a settimane didattiche.

Il rifugio offre cucina curata con particolare attenzione all'enogastronomia del territorio ed è occasione di eventi sportivi, culturali e di soggiorni didattici per bambini e ragazzi. Dispone di vasta area pianeggiante per i giochi dei bambini, purché sorvegliati dai genitori.

Circa 833 m a monte del rifugio, al Colle del Sommeiller, si trovava una stazione sciistica, attiva negli anni 1970, per la pratica dello sci estivo raggiunta da strada rotabile. Gli impianti furono dismessi a causa del progressivo scioglimento del ghiacciaio del Sommeiller sul quale si sciava.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “E. Tazzetti”

Costruito nel 1913 come “Rifugio al Fons 'd Rumour del Rocciamelone”, è stato oggetto di un primo ampliamento già nel 1933, anno in cui viene dedicato ad Ernesto Tazzetti, medico e alpinista del CAI Torino, caduto sulla Torre d'Ovarda nel 1927, i cui discendenti sono tuttora Soci della nostra Sezione. Gli ultimi importanti lavori di miglioria risalgono a inizio anni 2000.

Esemplarmente condotto dai volontari a turno della Sottosezione di Chieri, che si avvale anche della collaborazione saltuaria e occasionale di non soci desiderosi di dare il proprio apporto e di imparare il senso di appartenenza al Club Alpino. È posto tappa fondamentale per le traversate escursionistiche delle Valli di Lanzo che si innestano nel Tour della Bessanese.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

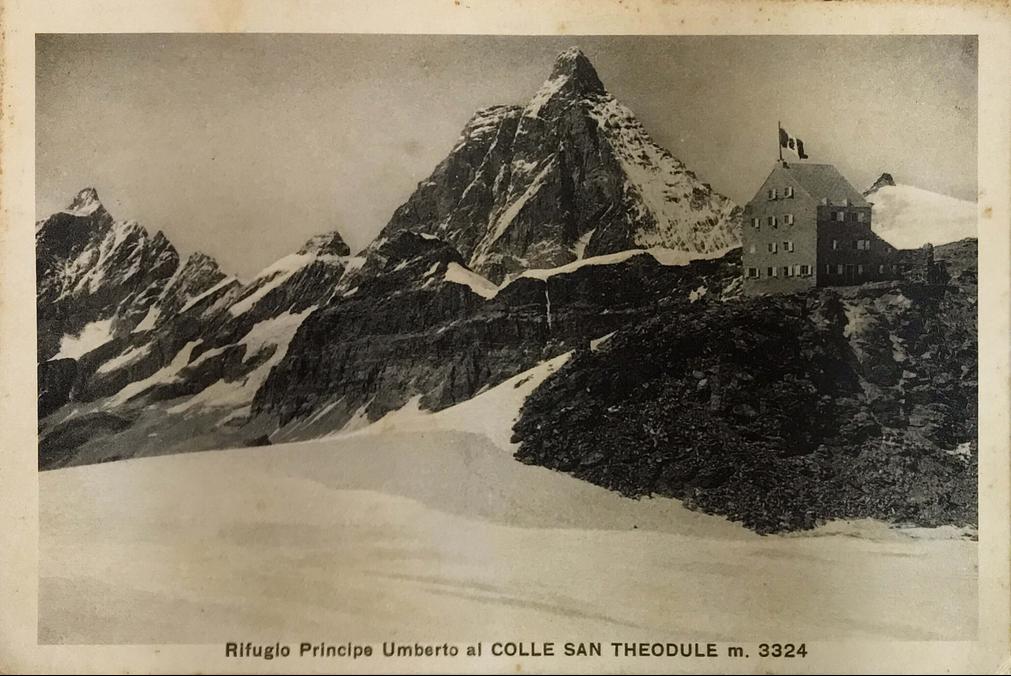

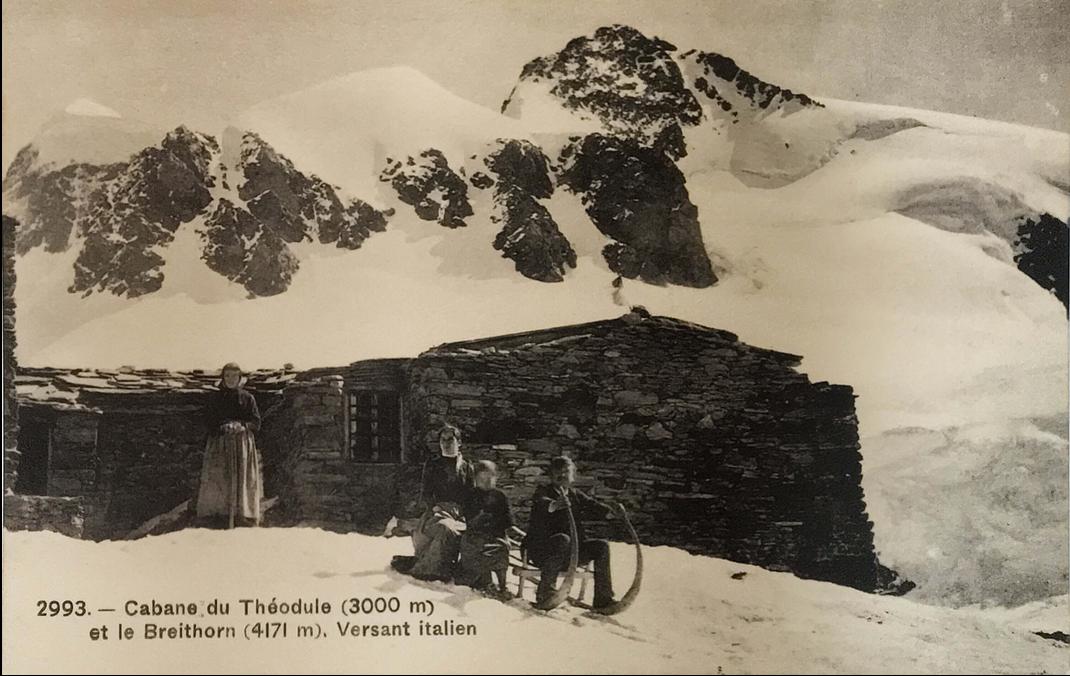

Rifugio “Teodulo”

L'antico albergo “Principi di Piemonte” (22) ha più volte cambiato pelle fino a diventare uno dei più camaleontici rifugi delle Alpi Occidentali.

Pur avendo conservato parzialmente l'antica, originaria struttura in legno, oggi è un rifugio moderno e perfettamente allineato con gli standard di comfort richiesti dai frequentatori.

Durante la stagione sciistica è impareggiabile luogo di soggiorno per le settimane bianche, situato

com'è a 3317 m al vertice delle piste di Cervinia; e d'estate riveste sempre il suo ruolo di punto d'appoggio per salite alpinistiche.

Dispone di un'ampia e versatile sala da pranzo panoramica con vista impagabile sul Cervino, dall'ambientazione interna ricercata, accogliente e di gradevole impatto visivo.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugio “P. G. Toesca (23)”

Inaugurato nel 1923 come “Rifugio della Balmetta”, è situato nel cuore del Parco Orsiera Rocciavrè, in una piccola, deliziosa radura nel bosco di larici ed è fronteggiato da un notevole masso erratico sul quale si può esercitarsi ad arrampicare; pur recentemente e costantemente ammodernato, offre ancora l'ambientazione rustica delle origini che ne fanno un motivo di richiamo. Il “Ghiba” - l'estroso Custode – propone agli ospiti, tra le altre prelibatezze, il gelato artigianale realizzato con il latte prodotto dagli alpeggi limitrofi: una ragione in più per andarci di tanto in tanto!

L'area circostante si presta ai giochi dei bambini. A richiesta è possibile praticare campeggio assistito (cena in rifugio, pernottamento in tenda fornita dal rifugio).

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugi “Torino”

Non basterebbe un volume della “Treccani” per racchiudere la storia del Rifugio (dove è passata parte della storia dell'alpinismo sul Monte Bianco e anche della Seconda Guerra Mondiale), inaugurato con questo nome nel 1898, naturale evoluzione della ormai insufficiente “Capanna Regina Margherita”, risalente al 1884 e che affiancava un precedente bivacco del 1875, situata un centinaio di metri più a monte (da non confondersi con l'omonima struttura realizzata dopo in cima a Punta Gnifetti).

Fotografia unica, di propriertà del CAI Torino, per la quale si vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata. Da SX verso DX: la capanna "Regina Margherita", la costruzione provvisoria adibita ad alloggio delle maestranze, il Nuovo Rifugio "Torino".

Fotografia unica, di propriertà del CAI Torino, per la quale si vieta qualsiasi riproduzione non autorizzata. Da SX verso DX: la capanna "Regina Margherita", la costruzione provvisoria adibita ad alloggio delle maestranze, il Nuovo Rifugio "Torino".

Negli anni 1950, all'altezza della Capanna, fu realizzato uno dei più avveniristici rifugi alpini di tutti i tempi, il “Torino Nuovo”, che disponeva - tra l'altro - di posto comando dei Carabinieri, lavanderia, depositi, pronto soccorso, guardaroba, un negozio, un servizio postale e uno spaccio di tabacchi, due ristoranti, rispettivamente da 40 e 80 posti, un ampio locale bar da 100 posti. I posti letto nominali superavano le 120 unità.

Fedele al nostro motto «Innovativi, per tradizione» il CAI Torino, in collaborazione con un Progetto Europeo di sostenibilità ambientale, a fine anni 2010 ha dotato il complesso di un innovativo impianto per il recupero delle acque meteoriche e il trattamento di quelle reflue per il loro riutilizzo negli scarichi dei WC.

Oggi ci piace sottolineare come il vecchio edificio, non più utilizzabile come rifugio, sia oggetto di un progetto congiunto Club Alpino Italiano – Fondo Ambiente Italiano – Skyway Funivie Monte Bianco di riqualificazione per adibirlo a Ecomuseo interattivo della storia del Monte Bianco e delle genti delle sue vallate.

Il rifugio è in comproprietà con la Sezione di Aosta.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

Rifugi “Vittorio Emanuele II (24)”

Fra i vari divertimenti di Re Vittorio Emanuele II vi era, come è noto, anche quello della caccia che sulle nostre montagne ha lasciato in dote numerosi “casotti di caccia”, sentieri e mulattiere da anni riconvertiti all'escursionismo. Uno di essi è il Vecchio rifugio, edificato appunto come base venatoria nel 1884, poco a monte del laghetto di Montcorvè, in Valsavarenche.

Il nuovo fabbricato, risalente al 1961 (ma progettato nel 1931, non realizzato causa vicende belliche, coloniali prima, mondiali poi, e relative ristrettezze economiche) e che si trova pochi metri più a valle, dalla caratteristica forma semi-ovale (25), è soggetto a tutela da parte della soprintendenza ai Beni Architettonici della Valle d'Aosta.

Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico d'Italia per istituzione

(nel 1920, come “Reale riserva di caccia”), dove gli avvistamenti di fauna selvatica, principalmente mammiferi, ma anche uccelli, sono assicurati. Proprio per questo l'escursione al rifugio, lungo l'antica mulattiera di caccia, piacevole e non faticosa, è consigliata anche alle famiglie con bambini (purché non alla prima/seconda escursione), i quali non mancheranno di riempirsi di stupore per ciò che potranno osservare.

Il rifugio è meta frequentatissima per la salita (alpinistica o scialpinistica secondo stagione, con apposita attrezzatura e relative cognizioni d'uso) al Gran Paradiso, unica vetta di oltre quattromila m di quota (4061, per la precisione) interamente in territorio italiano, tradizionalmente salita dagli allievi dei Corsi per il cosiddetto “battesimo dei 4000”.

Scopri qui come arrivare al rifugio, cosa ti offre e quali gite ti aiuta ad effettuare

1- Non sono rari gli eventi che coinvolgono artisti locali che propongono spettacoli o concerti di musica che definire “folkloristica” è riduttivo (e, forse, anche offensivo).

2 - Si ricorda che, specie nei fine settimana, è indispensabile verificare la disponibilità e prenotare con anticipo.

3 - Luigi Vaccarone (Torino, 1849 – 1902), avvocato e alpinista torinese, fu tra i primi Soci eminenti del CAT e del CAI, poi. Autore di numerose relazioni di itinerari, pubblicate nella collana “Guida ai Monti d'Italia” (edizioni CAI/TCI), è considerato il primo storico dell'alpinismo italiano. Vanta la realizzazione di 48 nuove vie, un record per l'epoca.

4 - Il primo edificio fu realizzato nel 1891 per iniziativa del conte Luigi Cibrario, alpinista e Presidente del CAI Torino, cui – ancora vivente – fu intitolato nel 1939. Vedere anche nota 12

5 - Walter Bonatti (Bergamo, 22 giugno 1930 – Roma, 13 settembre 2011) è stato uno dei più grandi e leggendari alpinisti di tutti i tempi, dotato di tecnica sopraffina e, soprattutto, di una tempra fisica sovrumana che gli permise di sopravvivere in condizioni impossibili, tipo un bivacco notturno a 8000 m senza riparo, senza ossigeno e senza viveri (vedere nota successiva). Il Museo Nazionale della Montagna, in un apposito fondo, custodisce cimeli e documenti inediti appositamente donati dalla Famiglia Bonatti.

6 - «Quella notte sul K2, tra il 30 e il 31 luglio 1954, io dovevo morire. Il fatto che sia invece sopravvissuto è dipeso soltanto da me...». Il reale valore dell'apporto di Bonatti alla conquista del K2 è stato stabilito, dopo decenni di disprezzo, polemiche e di signorile silenzio da parte del diretto interessato, solamente nel 2004 da una apposita Commissione di Inchiesta istituita dal Club Alpino Italiano presieduto da Annibale Salsa.

7 - Se l'assunto vi crea perplessità pensate a quanti, per intima convinzione, esercitano mestieri rischiosi e poco remunerativi.

8 - A tale proposito il CAI Torino ha allo studio un progetto per l'eliminazione delle bottiglie d'acqua di plastica.

9 - Gabriele Boccalatte (Orio Canavese 1907 - Aiguille de Triolet 1938), uno dei massimi esponenti dell'alpinismo torinese e italiano degli anni 1930. Nel 1934 partecipò, insieme a Giusto Gervasutti (con il quale condivise numerosissime "prime") e ad altri Accademici ad una vittoriosa spedizione sulle Ande argentine.

10 - Mario Piolti, alpinista torinese con all'attivo un curriculum di tutto rispetto, caduto il 24/08/1938 insieme a G. Boccalatte durante il tentativo alla allora inviolata parete Sud (via diretta) dell’Aiguille de Triolet.

11 - Ing. Francesco Chiarella (Chiavari, 7 maggio 1916 - 10 settembre 1985), a lungo Presidente della Sezione di Chiavari, progettista e promotore dell'ampliamento del rifugio.

12 - Conte Luigi Cibrario (Torino 1864 - Torino 1962). A soli 23 anni si iscrisse alla sezione torinese del C.A.I., di cui divenne vicesegretario, poi vicepresidente, quindi (dal 1905 al 1925) presidente e in seguito Presidente Onorario. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, già ottuagenario, dal 1945 al 1946, resse ancora le sorti del CAI Torino nel periodo più drammatico e difficile della riorganizzazione del Club. Resse anche la vicepresidenza generale del Sodalizio, fornendo un importante impulso alla rinascita dell'alpinismo nel nostro Paese. Realizzò 51 prime ascensioni alpinistiche, quasi tutte nelle Alpi Graie.

13 - Cesare Dalmazzi, Socio del CAI Torino scomparso nel 1930, la cui Famiglia in quello nello stesso anno fece una donazione per la ristrutturazione della Capanna.

14 - Bartolomeo Gastaldi (Torino, 10 febbraio 1818 – 5 gennaio 1879), alpinista, geologo, paleontologo e docente universitario, amico di Q. Sella, fu tra i fondatori del Club Alpino Torino nel 1863 e secondo Presidente del Sodalizio dopo Ferdinando Perrone di San Martino.

15 - «I resti della Certosa di Monte Benedetto, fondata nel 1198, limitati al nucleo principale e alla chiesa abbaziale, sono oggi di proprietà privata. La chiesa, un tempo ridotta a f enile, è stata recentemente oggetto di un intervento di restauro da parte del Parco. L’edificio è a una sola navata, ed è stato ampliato in fasi successive come rilevabile dalle tracce sulle pareti esterne. Nel complesso la chiesa è in stile romanico anche se non mancano alcuni particolari gotici. Il campanile è dell’inizio del XIII secolo. La Certosa di Banda, attualmente abitata da pochissimi privati, si presenta divisa in tre nuclei, disposti a semicerchio: la chiesa, i resti del chiostro e di alcune celle. Arrivando dalla mulattiera da Villarfocchiardo si incontra un cortile rurale attorniato da fabbricati. Di questi il più antico è quello disposto sul lato nord caratterizzato dalla presenza di una grande finestra con montanti e architrave in pietra, databile al XIII secolo e i cui spigoli murari sono rinforzati da grossi elementi orizzontali in pietra da taglio».

16 - Francesco Gonella (1856-1933), alpinista, Presidente della Sezione di Torino, progettista e promotore della realizzazione anche del rifugio “Torino Vecchio”.

17 - Mariannina Levi (Torino 1902 - Vallone della Rho 1926) e Magda Molinari (? - 1934), due amiche e sfortunate pioniere dell'alpinismo al femminile... Il rifugio, inaugurato nel 1928 al nome della prima, dieci anni dopo – in ossequio alle nefaste leggi razziali – fu intitolato alla seconda. Nel secondo dopoguerra, per non fare torto a nessuna, fu adottata l'attuale denominazione ufficiale.

18 - Ottorino Mezzalama (Bologna, 25 settembre 1888 – Alpi Breonie, 23 febbraio 1931) è considerato il padre dello sci alpinismo italiano. Ogni due anni si disputa una gara di sci alpinismo sul massiccio del Monte Rosa dedicata alla sua memoria. Nell'edizione del 1935 Giusto Gervasutti guadagnò l'appellativo de “Il Fortissimo”.

19 - Alessandro Nacamuli, Socio CAI Torino, perito in una spedizione alpinistica extraeuropea a fine anni 1980.

20 - Camillo Scarfiotti, Presidente del CAI di Susa negli anni 1920 e filantropico finanziatore della costruzione (1923) del rifugio inizialmente di proprietà della Sezione segusina, poi passato al CAI Torino nel xxxx.

21 - Silvia Crosetto, Accompagnatore di Escursionismo ed ex Reggente del Gruppo Giovanile, tragicamente scomparsa in un incidente stradale nel luglio 2018, la cui Famiglia ha elargito una donazione per onorarne la memoria.

22 - Il primo ricovero realizzato al Colle del Teodulo (3317 m) risale addirittura al 1852, costruito da valligiani con materiale di recupero reperito in loco risultante da ruderi di precedenti fortificazioni. Tra il 1860 ed il 1891 il fabbricato è soggetto a cambi di proprietà e lavori di miglioria e progressivi ampliamenti, fino a che nel 1915 viene acquistato dal CAI Torino, che dal 1920 al 1926 ne cura una radicale ristrutturazione realizzando un edificio in muratura a quattro piani denominato “Rifugio Principe di Piemonte”.

23 - Conte Pier Gioacchino Toesca di Castellazzo, figlio dell'allora Presidente della UET (promotore della realizzazione del rifugio), caduto in Libia nel 1942. L'attuale denominazione risale al 1950, dopo la ricostruzione avvenuta a seguito di una rovinosa valanga del 1946.

24 - Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia. A margine degli aneddoti venatori, ricordiamo la documentata e simpatica abitudine del Sovrano – al temine delle battute di caccia - di intrattenersi in osteria con battitori e portatori offrendo loro i sigari Toscani di cui era “estimatore”.

25 - Progetto dell'Ing Giacomo Dumontel, alpinista di rilievo del CAI Torino (sua la "via Dumontel" all'Orsiera), poi realizzato nel secondo dopoguerra sotto la supervisione dell'Ing. Piero Rosazza, anch'egli della Sezione di Torino, resta a tutt'oggi un esempio unico nel suo genere di architettura alpina: in pratica il rifugio replica, in scala moltiplicata all'incirca per 30, in quanto a capienza, la forma di un bivacco d'alta quota.

Potrebbe interessarti anche:

Storie delle nostre valli: la Republico ‘d liz Escartouns

Mauro Brusa

Rifugio-Albergo Torino sul Colle del Gigante

Redazione