Restrizioni in montagna: quale modello per il futuro?

di Carlo Crovella

In questo periodo di restrizioni delle libertà individuali, giustificate da esigenze di salute generale, è normale che i pensieri vengano proiettati sul mondo a noi caro, quello delle montagne e dell’outdoor più in generale.

Infatti nessuno immaginava, anche solo tre mesi fa, che sarebbero potuti scattare divieti e paletti nella vita di tutti i giorni. Non è quindi del tutto escludibile che il principio possa, prima o poi, estendersi indiscutibilmente anche al mondo dell’outdoor. Certo le cause scatenanti saranno diverse, sostanzialmente incentrate sull’esigenza di tutelare l’ambiente e di disciplinarne la fruizione fra gli individui.

A ben vedere i primi segnali sono già emersi da qualche tempo: per ora in montagna il tecnicismo utilizzato è quello dell’obbligatorietà della prenotazione in certi rifugi che sono passaggi obbligati, come il Refuge du Goûter sulla più frequentata normale francese al Monte Bianco o la Capanna Carrel sulla via italiana al Cervino.

Refuge du Goûter (foto di repertorio)

Refuge du Goûter (foto di repertorio)

Nel caso del Goûter, però, la prenotazione al rifugio diventa il pass partout di accesso alla via di scalata. Infatti fuori dalla stazione di arrivo del trenino, il cosiddetto Nid d’Aigle, è di stanza la Brigade Blanche: i gendarmi chiedono la ricevuta della prenotazione, senza la quale non fanno proseguire (a ciò sia aggiunge l’assoluto divieto di bivaccare).

Il trenino del Nid d'Aigle sulla via normale del Refude du Goûter (foto di repertorio)

Il trenino del Nid d'Aigle sulla via normale del Refude du Goûter (foto di repertorio)

E’ legittimo chiedersi se e quando una prassi del genere potrebbe estendersi a molte altre montagne o forse addirittura a tutte.

Il tema si intreccia anche con i risvolti economici: spesso infatti le persone autorizzate ad accedere a certi luoghi “pagano” una qualche tassa (anche indirettamente, sotto forma di obbligo di mezza pensione – carissima! – al Goûter).

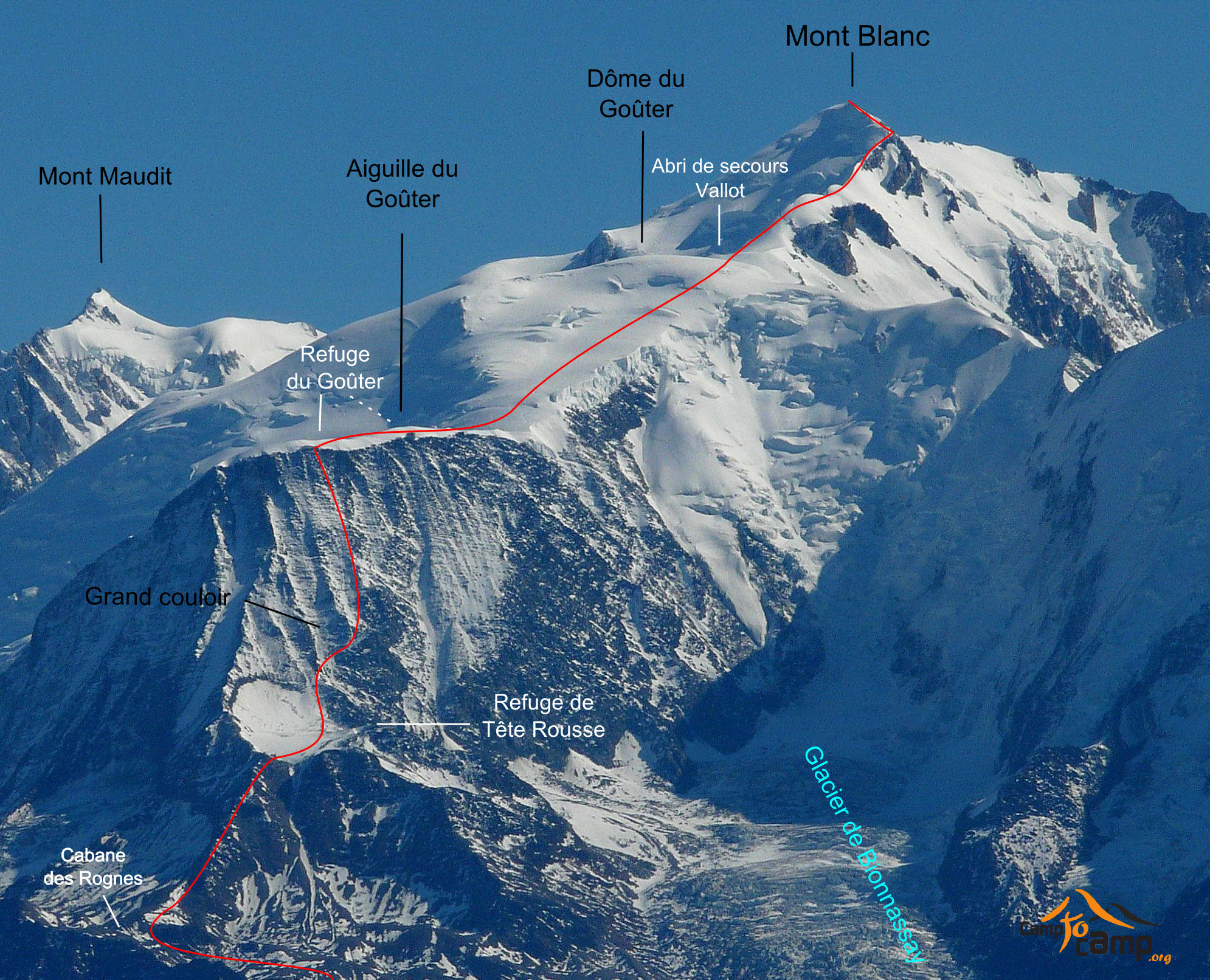

Monte Bianco: la via normale fracese del Refude du Goûter (foto di repertorio)

Monte Bianco: la via normale fracese del Refude du Goûter (foto di repertorio)

I divieti o almeno i contingentamenti stanno concretizzandosi anche in Italia, magari non ancora sulle montagne, ma in altri risvolti dell’outdoor o casi stanno proliferando.

Per esempio qualche mese fa è stato deciso che. Dall’estate 2020, l’accesso alla famosa spiaggia della Pelosa (nei pressi di Stintino, Sardegna Nordoccidentale) sarà limitato ad un numero massimo giornaliero di 1.500 persone, che pagheranno 3,5 euro a testa e che, nel corso della giornata, saranno individuati dai controllori grazie a speciali braccialetti colorati e biodegradabili.

Le motivazioni sono principalmente di due ordini. La prioritaria è quella di preservare la natura dei luoghi, considerato che nel recente passato in certe giornate estive si registravano anche 5.000 presenze: una pressione antropica che non è più sostenibile, anche nell’ipotesi che siano tutti educati, rispettosi e civili (cosa che purtroppo non accade).

In subordine le autorità ritengono opportuno che i fruitori della spiaggia contribuiscano alle spese di pulizia e mantenimento del contesto naturale.

Spiaggia La Pelosa (immagine di repertorio)

Spiaggia La Pelosa (immagine di repertorio)

Al momento della stesura di queste note (fine marzo 2020) non si può prevedere se la situazione di generale emergenza prevarrà (e in quale direzione) sulle decisioni di contingentamento, assunte prima dell’epidemia.

Tuttavia il fenomeno esiste e invoglia ad elaborare alcune considerazioni, che vanno intese come spunto di riflessioni comuni (fra noi appassionati di montagna e di natura in generale) e non come attacchi polemici verso questo o quel modo di pensare.

Tornando alla spiaggia della Pelosa, la decisione è profondamente condivisibile sul piano ambientale, ma segna un altro tassello a favore della progressiva limitazione individuale in termini di godimento del territorio. Mi riferisco ad ogni forma di territorio sia naturale in senso stretto (spiagge, montagne, laghi, fiumi…), sia in termini di luoghi antropizzati (città d’arte, monumenti…).

Ho già anticipato che le limitazioni hanno iniziato a fare capolino da qualche anno, ma si tratta di un fenomeno destinato ad estendersi a macchia d’olio. Questo per la combinazione fra una maggior coscienza ambientalista e l’eccesso di folla che premerà sul territorio.

Se il primo dei due elementi ha una valenza positiva, il secondo presta il fianco a molte riflessioni socio-ideologiche. Senza addentrarsi in ardite analisi giuridiche (anzi cercando prudentemente di defilarsi il più possibile da tali “campi minati”), è doveroso un rapidissimo richiamo all’art. 9 della Costituzione italiana: in parole molto semplici, la tutela del paesaggio naturale, così come quella dei risvolti culturali e scientifici, è identificata come un “valore” che rientra sotto la protezione costituzionale.

Di primo acchito ciò si presenta come un indiscutibile elemento positivo per il territorio, la cui tutela viene innalzata alla stregua di quella di monumenti, musei o di attività culturali e scientifiche. Tuttavia questo principio nasconde in sé un risvolto critico. Innanzi tutto su un piano strettamente costituzionale: se lo Stato considera il territorio un “bene” che va difeso per mantenerlo a disposizione di tutti i cittadini (presenti e futuri), ciò implica che il godimento individuale del territorio sia, a sua volta, un diritto costituzionale. Ogni cittadino quindi può reclamare la sua parte di questo specifico diritto.

Questa impostazione, a prima vista ineccepibile, nel corso dei decenni si è scontrata con la maggior facilità tecnico-logistica dei spostamento della popolazione, da cui consegue l’aumento della pressione antropica sui luoghi naturali.

Prendiamo come riferimento la spiaggia della Pelosa. La Costituzione italiana è entrata in vigore nel 1948 e la spiaggia esisteva già. Per lunghi decenni non ha riportato danni particolari perché non era particolarmente semplice né particolarmente economico raggiungerla da tutta Italia. C’erano, quindi, relativamente pochi utilizzatori, anche nelle giornate estive di punta. La successiva facilità di spostamento e il connesso abbattimento dei costi hanno invece portato a situazioni insostenibili sul piano ambientale.

Negli ultimi anni si è anche diffusa una mentalità più sbilanciata verso le cosiddette attività outdoor, perché (giustamente) considerate positive per la ricreazione psico-fisica dell’individuo. Nell’opinione pubblica anche questo principio è ormai considerato un “diritto irrinunciabile”: lo si è constatato anche nei parchi cittadini durante la prima fase delle restrizioni per l’epidemia. Tutto giusto, ma occorre fare i conti con il territorio, che non è infinito.

A mio parere gioca un ruolo non secondario anche l’abbassamento dei livelli comportamentali dei singoli individui, ma non voglio appesantire i ragionamenti con risvolti che, seppur importantissimi, potrebbero distrarre dalla sequenza logica. Sintetizziamola così: il livello medio di educazione si è sensibilmente ridotto negli ultimi anni.

Il punto è che il diritto individuale, originariamente legittimo e indiscutibile, ha scavalcato un livello accettabile da parte dell’ambiente. E’ inutile che facciamo finta di nascondere la verità oggettiva: c’è troppa gente in giro. Troppa gente sulle spiagge, troppa gente sulle montagne, sui fiumi, nelle città e sui monumenti.

Il mondo è circoscritto e non può assorbire una pressione così intensa, specie in determinate occasioni e in punti specifici del globo. Non si può pensare che, nei tre mesi estivi, la spiaggia della Pelosa possa essere assalita da 4 o 5.000 individui ogni giorno, come accadeva nel recente passato. Anche nell’ipotesi di comportamenti sempre corretti, la pressione antropica in quanto tale è ormai diventata un danno ambientale. Bisogna rassegnarsi a questa conclusione, che vale a maggior ragione per il mondo delle montagne.

Occorre quindi introdurre delle regole per disciplinare questa delicata materia.

A tal proposito si possono individuare tre macro visioni differenti, ciascuna con infinite varianti interne. La descrizione dei queste tre visioni è sommaria e volutamente semplicistica per non appesantire troppo la lettura.

La prima visione è quella che consegue direttamente al discorso costituzionale accennato poco fa. Tutti hanno diritto a godere del patrimonio naturalistico, ma siccome siamo tanti dobbiamo fare a turno: giuste quindi le restrizioni e i contingentamenti.

In prima battuta questa posizione appare illuminata e senza punti deboli. Purtroppo è praticamente impossibile prevedere un modello di “divieti” che garantisca però a tutti il proprio turno di godimento. In parole semplici i modelli di questo genere saranno sempre appannaggio di scaltri e furbetti che sanno muoversi a meraviglia fra le griglie (magari con finalità non limpidissime).

Porre il limite di 1.500 accessi alla Pelosa va benissimo nell’ottica della spiaggia in quanto tale, ma non garantisce che tutti possano goderne a rotazione. Un giurista potrebbe cogliere al volo gli aspetti più rilevanti su tale fronte: perché Tizio che arriva presto accede tutti i giorni e invece Caio, che transita da quelle parti un solo giorno all’anno a metà giornata, è tagliato fuori? Se si tratta di un diritto costituzionale, occorre garantirlo in pari misura a tutti i cittadini e non solo ai più svegli, altrimenti viene violato il principio di uguaglianza.

Ma si può obiettare: “datti una mossa e, se davvero ci tieni alla Pelosa, domattina raggiungila all’alba, Costituzione o non Costituzione!” Ebbene, ci si imbatte in problematiche collaterali. Magari non emergono per la fattispecie della Pelosa, ma sono già state individuate in altre situazioni come per le prenotazioni nei rifugi alpini. Per esempio accade al Refuge du Goûter: le prenotazioni on line per l’intera stagione estiva vengono esaurite nel giro di pochissimi minuti. Quindi chi “smanetta” meglio è favorito, ma in più deve già sapere a inizio giugno quando intende recarsi in quel rifugio: nel dubbio effettua diverse prenotazioni lungo l’estate. Inoltre molte organizzazioni (società di guide, scuole di alpinismo, professionisti vari) prenotato a tappeto per garantirsi i posti, esaurendo i numeri disponibili in un battibaleno.

Questa visione, quindi, per quanto nobile di primo acchito, deve fare in conti con l’umana natura e rivela non poche smagliature.

All’estremo opposto c’è la visione più libertaria, cioè quella di chi afferma che non è corretto porre alcun tipo di restrizione agli spostamenti sul territorio e che bisogna lasciare la massima libertà individuale. I sostenitori di tale posizione si scagliano contro il modello “dittatoriale” che fissa i numeri chiusi e impone i braccialetti biodegradabili (come alla Pelosa) o un’eventuale patente, di derivazione “sovietica”, per accedere alle montagne.

Questa tesi pone in realtà i “bisogni” umani al di sopra di ogni altro valore e soprattutto al di sopra delle esigenze dell’ambiente. Visto come è stato denigrato l’ambienti negli ultimi decenni, non è più possibile proseguire lungo questo sentiero ideologico.

Se si va avanti così, cioè senza alcuna restrizione, arriveremo ad un punto di non ritorno per cui o si rovinerà irrimediabilmente l’ambiente oppure sarà l’ambiente stesso a ribellarsi attraverso fenomeni naturali dalla conseguenze drammatiche: inondazioni, frane, tsunami, terremoti, epidemie…

Quindi neppure la seconda scuola di pensiero appare indiscutibilmente applicabile nel prossimo futuro.

Io propendo per una terza posizione. Un mix fra tutela della libertà individuale e modello logistico che tenda a scremare fisiologicamente il numero dei fruitori dell’outdoor.

Parto da questa considerazione: ritengo che sia opportuna la sensibile riduzione del peso antropico sull’ambiente. Condivido quindi alcune restrizioni, ma sono convinto che la soluzione non sia solo in quello specifico modello, per i suoi risvolti critici che, in parte, ho descritto sopra. Ritengo invece che un ritorno ad un ambiente naturale più spartano e severo (in montagna come al mare, nei fiumi e al lago…) produca un fisiologico meccanismo di scrematura degli individui.

Spiagga La Pelosa: evidente la pressione antropica dell'immediaro retroterra (foto di repertorio)

Spiagga La Pelosa: evidente la pressione antropica dell'immediaro retroterra (foto di repertorio)

Facciamo un esempio operativo: se gli accessi automobilistici alla Pelosa fossero bloccati ad una distanza di 5 km dalla spiaggia, state tranquilli che una “passeggiata” del genere funzionerebbe da sola come perfetto deterrente e moltissime persone sarebbero inconsciamente disincentivate.

Vedrete invece che la diretta imposizione del numero chiuso (circa il quale, sia ben chiaro, io sono completamente d’accordo) comporterà polemiche a non finire, cui si aggiungeranno ripetute pressioni per l’abrogazione delle restrizioni da parte di quei soggetti che hanno un qualche interesse in merito. Gli individui che avanzeranno proteste sono degli elettori e purtroppo questo meccanismo funziona inevitabilmente come una specie di ricatto sulle autorità e sui politici in generale.

Staremo a vedere. La Pelosa è un test importante e si aggiunge ad alcune altre spiagge sarde per le quali agiscono già le restrizioni, ma che, forse, sono un po’ meno “famose” nel circuito del turismo estivo, per cui hanno fatto (finora) meno scalpore.

Se l’esperimento della Pelosa dovesse funzionare alla perfezione, sarà inevitabile assistere alla sua diffusione su tutte le spiagge e, a tendere, in ogni altro luogo naturale, montagne comprese.

Dovremo quindi entrare nella logica che la scelta della gita potrebbe non dipendere dalle previsioni meteo o dalle condizioni delle montagne, ma anche dalla nostra capacità di garantirci il diritto burocratico ad essere su quella determinata cima in quella determinata giornata.

Io trovo questo modello molto più “sovietico” rispetto alla scelta in cui mi riconosco maggiormente, cioè un ambiente meno comodo, quindi un po’ meno gente in giro, quindi un po’ più di libertà individuale nelle scelte spicciole.