Uja di Ciamarella 1922 – Cento anni. Dalla vittoria alla tragedia

di Marco Blatto GHM, Alpine Club, Gism

L’Uja di Ciamarella con i suoi 3676 metri di quota, è la vetta più alta delle “Alpi di Lanzo”, o se vogliamo delle Alpi Graie meridionali italiane. È la “regina” delle Valli di Lanzo. L’oronimo deriva con tutta probabilità dal nome dell’alpeggio posto nel bel pianoro a sud-est della montagna, un nome composto dalla parola cià (tcha nella grafia BREL francoprovenzale che diventa tsa in Valle d’Aosta), che indica quasi sempre un luogo o una costruzione legato alla vitta pastorizia, e da Marella o Maréla. Quest’ultima è patronimica e fa riferimento alla proprietà del fondo.

Tchamaréla, dunque, nell’uso corrente del patois locale, e “Ciamarella” nella versione italofona di una cartografia che tradizionalmente ha trascritto in malo modo il parlato dei montanari. Si può dire che la vetta della Ciamarella abbia inaugurato ufficialmente l’alpinismo delle Valli di Lanzo, anche se in modo tardivo rispetto ad altri gruppi montuosi dell’arco alpino occidentale. Per parlare di prima ascensione con significato “alpinistico”, nell’accezione “sportiva” britannica ottocentesca (o per “diletto”), dovremmo addirittura arrivare al 17 agosto del 1867, quando il Conte Paolo Ballada di St.Robert ne raggiunse la cima lungo il versante sud-ovest, accompagnato da G.B.Abbà, D.Aimo e dall’esordiente A. Castagneri, il leggendario Toni dei Touni destinato a diventare una delle più forti guide alpine italiane della sua epoca.

Si tratta però, effettivamente, della seconda ascensione, seppure la prima “alpinistica” nelle intenzioni, perché il vero precursore dell’alpinismo delle Valli di Lanzo dovrebbe essere considerato l’ingegner Antonio Tonini, il topografo che nell’estate del 1857 (quando a Londra nasceva il primo club alpino del mondo, l’Alpine Club), raggiunse la maggior parte delle cime principali delle nostre valli per compiere le sue triangolazioni.

Un alpinismo dettato dalla necessità. Aveva però sfatato una convinzione ancora radicata tra la popolazione locale fino alla seconda metà dell’ottocento: che la Ciamarella non fosse accessibile, così come altre vette. Per tanto tempo, anche quando l’alpinismo porterà il turismo, nuove professioni e benessere, una buona fetta della popolazione più legata alla vita rurale continuerà a chiamare: li fol d’eul rotchess (i matti delle rocce) gli amanti delle ascensioni e delle arrampicate. Con la nascita dell’alpinismo, in ogni caso, alla cima della Ciamarella sarà assegnata la dignità di “Uja”, ossia di “guglia” o “vetta acuminata”, anche se come tale appare solo se osservala dal versante orientale e meridionale.

L’Uja di Ciamarella, in effetti, ha un’orografia piuttosto complessa, caratterizzata da tre creste e ben cinque versanti, impiantata su un basamento di prasiniti e con un corpo di fragilissimi calcescisti che rendono alcune delle sue pareti piuttosto delicate e pericolose. Lo sa bene chi scrive, che nel 2013 ha fatto la prima ripetizione della “Via Balmamion – China” nel canalone est sud-est, quarantadue anni dopo la sua apertura. Un piccolo “Eiger” delle Valli di lanzo con roccia pessima, costantemente impegnati nella salita in un pericoloso imbuto di ottocento metri.

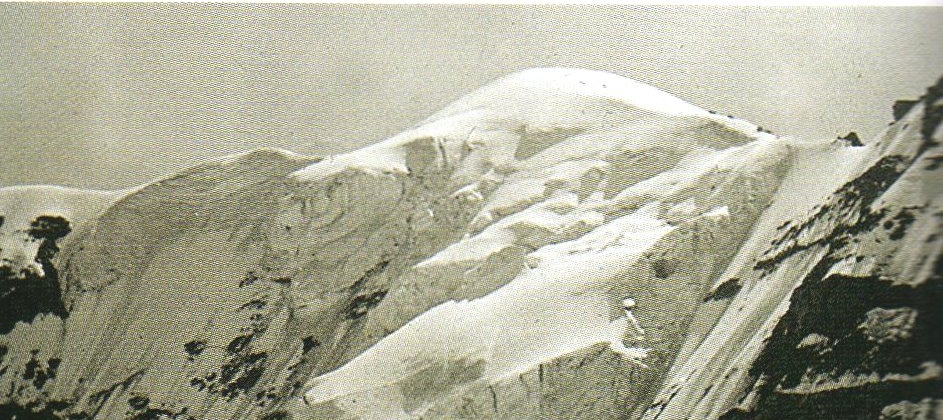

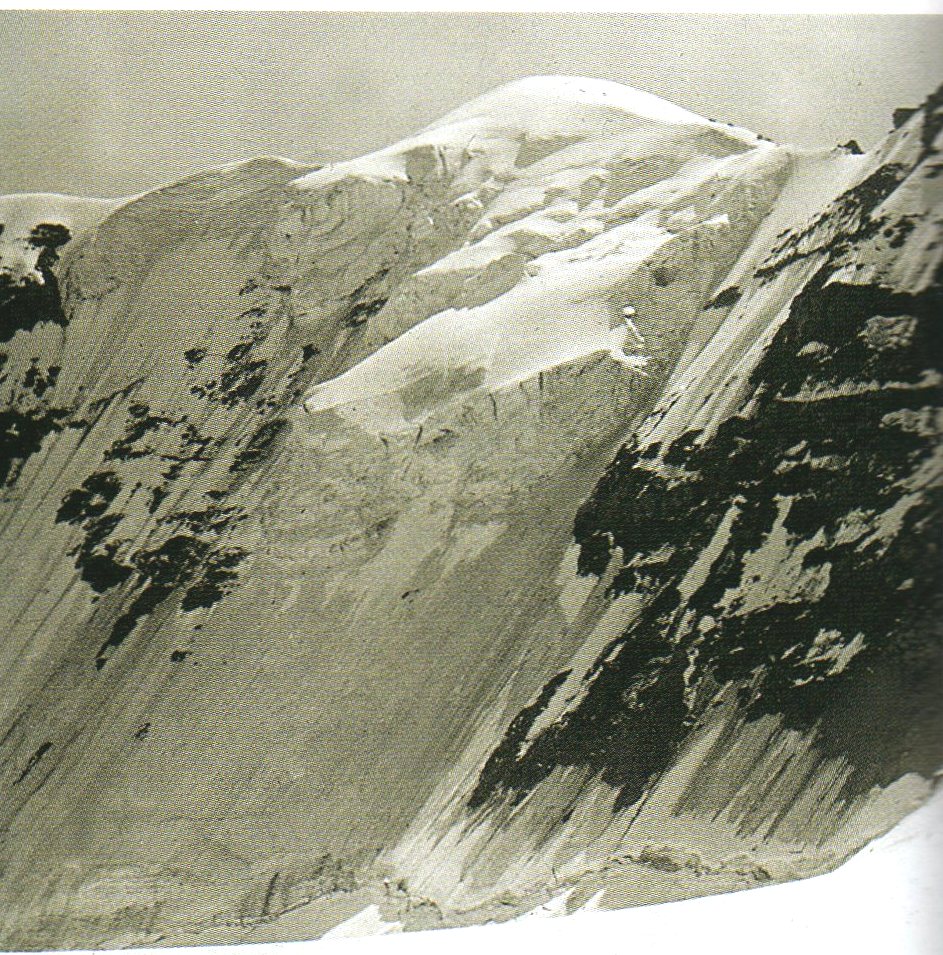

Se nemmeno gli “Speroni delle Lance” del versante meridionale avevano reso la vita facile a pionieri come Guido Rey, Antonio Castagneri, Murari-Brà e Bricco “Travinel”, nei primi decenni del Novecento pensare di scalare il glaciale versante nord, quello che precipita sull’alto Vallone di Sea, significava alzare di parecchio l’asticella dell’alpinismo valligiano. Tuttavia, quel 4 agosto del 1922, la cordata Ferreri-Levi procedeva sul tormentato Ghiacciaio Tonini diretta verso la parete, nel cui ultimo terzo sporgevano due minacciosi seracchi sospesi. I due avevano studiato bene il versante, individuando un ripidissimo passaggio tra le due mammelle glaciali.

Siamo all’inizio degli anni venti e nel campo della scalata su ghiaccio i progressi in materia di tecnica e di attrezzature sono recentissimi. Non sappiamo se i due torinesi ne disponessero appieno, ma possiamo conoscere con una buona approssimazione le pendenze che dovettero affrontare seppure per un breve tratto, pendenze che sfioravano i sessanta gradi. Chi come me ha ripetuto l’itinerario verso la fine degli anni ottanta, quando ormai la via più percorsa della parete Nord era diventata la più logica e mite “Diretta di destra” (Dodero - Guidetti – Piolti, 1° luglio 1935), non poteva più avere una reale percezione della morfologia riferibile alla prima ascensione.

Il seracco di destra, fortemente ritiratosi, aveva mitigato il ripido colatoio riducendolo a un traverso in ampio pendio, seppur ripido. Oggi, a causa della progressiva e rapida fusione del ghiacciaio di pendio, la parete non esiste nemmeno più e i ripetitori, anche della “Diretta di destra”, devono accontentarsi di un ristretto periodo favorevole tardo-primaverile, sperando che le nevicate invernali siano state abbondanti. In caso contrario la parete Nord si presenta come un insieme di nervature rocciose stratificate, con esili canali nevosi. Se la figura di Walter Levi assunse a torto il ruolo di gregario, tanto che la via è oggi ricordata come “Via Ferreri”, al contrario Eugenio Ferreri assunse un posto importante nell’alpinismo piemontese e nell’ambito del club alpino.

Eugenio Ferreri (Archivio Museo nazionale della Montagna)

Oltre a essere stato fondatore della prima società alpinistica giovanile (S.a.r.i), fu accademico del Cai e degli Scrittori di Montagna, compilatore preciso di guide alpinistiche, Segretario Generale del Cai e redattore capo della “Rivista” del sodalizio. A lui, nel 1950, fu intitolata l’ex Capanna della Gura, dal 2013 divenuta Bivacco-Ferreri-Rivero. Se nel 1922 la parete nord dell’Uja di Ciamarella aveva proporzioni e difficoltà di tutto rispetto, anche percorrere la via normale del versante sud-ovest non era una semplice passeggiata o un terreno da fare con le scarpette da “running”, come capita ormai da un buon decennio. Il Ghiacciaio della Ciamarella occupava ancora una discreta area e i passaggi erano piuttosto obbligati. In questa condizione morfologica s’inserisce, due mesi dopo la vittoriosa conquista della parete nord, la tragedia di Don Giuseppe Perotti, parroco di Balme.

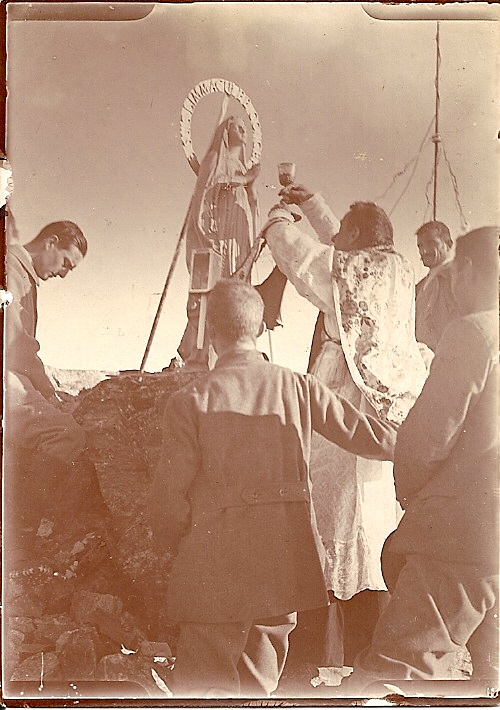

Don Perotti, originario di Cantoira nella vicina Val Grande era una figura molto amata dalla comunità locale, attore e regista del suo progresso e della sua evoluzione. Si era adoperato nella realizzazione della prima centrale idroelettrica della comunità, e si narrava che avesse una discreta esperienza medica, tanto da richiedere il suo consiglio in caso di malattie gravi o malanni d’altura. Soprattutto, aveva accompagnato la comunità balmese nel superamento dei gravi lutti portati dalla Prima Guerra mondiale. Aveva poi una grande passione che fu propria di tanti altri curati delle aree alpine nel secolo precedente: la montagna.

Messa sulla Bessanese (Archivio Borsello)

Quell’agosto del 1922, quando fu sorpreso dalla bufera sulla via del ritorno dall’Uja di Ciamarella era accompagnato da due giovani, di cui uno era suo nipote, oltre che dal fedele cane “Patiretti”. Le sferzate di vento, la tormenta e il freddo fattosi intenso, convinsero il sacerdote ormai esausto a fermarsi e a cercare riparo, per assistere il nipote che mostrava sintomi ancor più gravi di sfinimento. Giunti ormai al termine del ghiacciaio, i due si distesero in un anfratto, mentre l’altro giovane, ancora in forze, si congedò a malincuore per scendere a valle e chiedere soccorso. Costui però, colto dall’oscurità, fu costretto a sua volta a bivaccare sulle rocce che sovrastano il Gias della Buffa, raggiungendo Balme solo il giorno seguente. Quando la nutrita squadra di soccorso giunse sul posto attirata solo dal debole latrato del cane, erano passate sessanta ore, e i due corpi furono ritrovati abbracciati e ricoperti di neve.

La comunità Balmese, alcuni anni dopo, pose una lapide marmorea nei pressi del luogo della tragedia, che però, misteriosamente, andò perduta e non se ne seppe più nulla. Fu un grande stupore, dunque, quando nell’estate del 2019, un utente passò dalla biblioteca comunale di Cantoira, che dirigo, raccontandomi che la lapide giaceva abbandonata nel cimitero cantoirese forse da qualche decennio. Un viandante, appassionato di montagna, forse un lontano parente del parroco, l’aveva probabilmente raccolta ai piedi della Ciamarella ormai confusa tra le pietre del macereto, e l’aveva portata presso la tomba di famiglia del sacerdote.

Non persi tempo e mi recai al cimitero, scoprendo così la triste storia di Don Perotti direttamente dall’antica iscrizione che ormai non era quasi più leggibile. Da alpinista, ma anche da cultore della storia alpinistica delle nostre montagne, pensai subito che si dovesse fare qualcosa, così telefonai all’amico Gianni Castagneri, Sindaco di Balme e storico locale. Lui conosceva bene la vicenda del parroco-alpinista, ma come molti altri balmesi ignorava quali fossero state le sorti della lapide.

Fummo d’accordo che gli alpini di Cantoira si sarebbero occupati del restauro e che l’avrebbero riconsegnata agli abitanti di Balme in occasione del centenario della tragedia, nel 2022. Veniamo così ai giorni nostri e all’idea di celebrare in un unico evento due episodi profondamente legati alla “regina delle Valli di Lanzo”. Confesso che l’intenzione personale, quest’anno, sarebbe stata di ripetere in solitaria ciò che resta della “Via Ferreri-Levi” qualora ve ne fossero state le condizioni. Dall’ultima volta che sono salito da solo lungo la parete nord, sono già passati dieci anni e ben trentadue da quando ripetei la “Via Ferreri-Levi”.

Più in generale, sarebbe stato bello organizzare delle cordate commemorative e magari anche delle discese in sci, perché, oltretutto, caso vuole che ricorra il cinquantenario della prima discesa realizzata nel 1972 da Yves Anselmet di Bonneval –Sur – Arc. L’inverno particolarmente asciutto e le condizioni del versante poco ottimali, hanno però cambiato parecchi programmi.

Grazie a una serie di attori e alla collaborazione fattiva del Comune di Balme si è così deciso di ricordare “Vittoria e tragedia” con una cerimonia e un convegno. Quale migliore occasione di questo centenario, per ritrovarci nel piccolo comune di testa della Valle di Ala, che da poco ha ricevuto il prestigioso brevetto di Bergsteigerdörfer, ossia “Villaggio per gli Alpinisti”. Ci sarà lo spazio per riscoprire una tappa fondamentale per l’alpinismo subalpino e delle Valli di Lanzo, per parlare di cambiamenti climatici e morfologici delle montagne, di soccorso alpino e, non ultimo, di celebrare Don Perotti, forse uno degli ultimi “curati-alpinisti” sulla scia dell’Abbé Henry.

Programma di sabato 28 maggio

Balme – Pian della Mussa Alpi Graie

Ore 11: ritrovo al Pian della Mussa, presso la partenza del sentiero per il Rifugio Gastaldi (parcheggio al termine della S.P.1)

Cerimonia di restituzione della targa originale commemorativa di Don Perotti, restaurata, da parte del Gruppo Alpini e del Comune di Cantoira.

Ore 15: incontro pubblico presso la saletta del Rifugio Escursionistico “Les Montagnards” in frazione Cornetti di Balme, dal titolo: “Uja di Ciamarella, 1922: 100 anni. Dalla Vittoria alla tragedia”

Intervengono: Gianni Castagneri (Sindaco di Balme e Accademico del Gism) , Marco Blatto (Groupe de Haute Montagne, Alpine Climbing Group UK), Lino Fornelli (storico dell’alpinismo delle Valli di Lanzo e Accademico del Gism, socio CAI Torino), Gianni Mortara (geologo, ricercatore CNR, Comitato Glaciologico Italiano), Eugenia Taberna (Geat, scrittrice), Umbro Tessiore (Vice delegato della Valli di Lanzo del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino).

Modera Marco Sguayzer

Potrebbe interessarti anche:

I cento anni della GEAT

Roberto Boselli, GEAT

Il Caporal ha 50 anni

Ugo Manera, Scuola Gervasutti