25 aprile: Riccardo Cassin e Ettore Castiglioni, Alpinisti e partigiani

di Luca Calzolari e Roberto Mantovani

In occasione dell'anniversario della liberazione, il 25 aprile, pubblichiamo un articolo di Luca Calzolari e Roberto Mantovani, tratto dalla raccolta "I sentieri della liberta" edizioni Cai e RCS.

Il rapporto tra alpinismo e libertà ha radici profonde: «In montagna si va per essere liberi. Se togli la libertà, l’alpinismo, quello vero, non esiste più». Sono le parole che Bruno Detassis, grande alpinista, ha utilizzato per aiutare a capire meglio perché Ettore Castiglioni, suo grande amico oltre che un fuoriclasse dell’arrampicata, non poteva non essere un profondo antifascista. Una ragione questa che spesso fa capolino tra i valori e le convinzioni degli alpinisti italiani che aderirono alla Resistenza, contribuendo con la loro scelta alla liberazione del nostro paese dall’oppressione nazifascista. Alcuni di essi sono stati tra i grandi nomi dell’alpinismo italiano, altri seppur meno noti non sono certamente meno importanti nella storia che ha portato il nostro Paese verso la democrazia, né rispetto al legame tra montagna, alpinismo e Resistenza.

Non è questa la sede per ricordarli tutti, ma qui racconteremo brevemente la storia di due di loro: Riccardo Cassin e il già citato Ettore Castiglioni. È doveroso però fare qualche altro nome, a testimonianza di quanto questo legame fosse diffuso. Attilio Tissi, ad esempio, comandante partigiano bellunese del Partito d’Azione; i valdostani Renato e Federico Chabod. Renato divenne Presidente generale del CAI dal 1965 al 1971 e Presidente del CAAI (il Club Alpino Accademico Italiano). Federico fu una figura di primo piano della Resistenza valdostana e primo Presidente della Regione Valle d’Aosta. Eccellente alpinista era anche il milanese Leopoldo Gasparotto.

La scelta antifascista di ‘Poldo’, di sua moglie Nuccia e di suo padre Luigi fu netta e appassionata come l’amore per la montagna. Gasparotto era a capo della struttura militare del Partito d’Azione lombardo. Durante la Resistenza il suo nome di battaglia fu Rey, in omaggio a Guido Rey, uno dei pionieri dell’alpinismo italiano. Tra i grandi scalatori partigiani va poi citato anche Gino Soldà, straordinario dolomitista e componente della spedizione italiana del 1954 che conquistò il K2. Soldà, con il nome di battaglia Paolo, fu attivo nella Resistenza tra Recoaro e Schio nel gruppo partigiano ‘Valdagno’. Tra gli occidentalisti non vanno dimenticati Massimo Mila, che diventerà un insigne critico musicale, e Guido De Rege di Donato, accademico del CAI e compagno di scalate di Giusto Gervasutti, Renato Chabod e Gabriele Boccalatte. E ancora Gugliemo ‘Willy’ Jervis, anche lui accademico e antifascista, diventato partigiano tra Ivrea e la Valle d’Aosta, dove la sua esperienza di alpinista gli consentì di aiutare ex prigionieri ed ebrei a fuggire in Svizzera; rifugiatosi nelle Valli Valdesi, fu arrestato e torturato dalle SS che, non riuscendo a estorcergli informazioni né su compagni, né sulla sua attività, lo fucilarono a Villar Pellice nella notte del 5 agosto 1944.

E come non ricordare Alfonso Vinci, alpinista, geologo e infaticabile esploratore, che partecipò alla Resistenza con il nome di battaglia di Bill. Vinci era un ufficiale della Scuola Militare Alpina e, come altri alpinisti dell’epoca era stato insignito dal regime fascista con la Medaglia al valore sportivo per le sue scalate. Il Comandane Bill diventò capo di Stato Maggiore della 40a brigata Matteotti prima, e successivamente della I divisione Valtellina ‘Garibaldi’, formazioni che raccoglievano i vari gruppi partigiani presenti nella bassa Valtellina. Da ricordare anche il caso di Giovanni Battista ‘Tita’ Piaz (‘il diavolo rosso’ o ‘il diavolo delle Dolomiti’), che tra gli anni Venti e Trenta realizzò ascensioni straordinarie sui Monti Pallidi. Tita Piaz si distinse per la sua intensa opera in aiuto agli antifascisti che cercavano riparo in Svizzera. Con lui però anche Luigino Battisti, figlio del tridentino Cesare.

Partigiano e scalatore fu anche Giorgio Tosi, la cui «passione per la montagna» ha ricordato Flavio Zanonato, già sindaco di Padova e ministro dello Sviluppo economico nel Governo Letta in un toccante ricordo su Facebook dell’amico scomparso da poco, «è alla base anche del suo primo impegno partigiano, e non l’abbandonerà mai». In un articolo apparso su il Manifesto, Tosi scrisse: «Voglio ricordare soltanto che nel carcere di Bolzano ebbi la ventura di incontrare Tita Piaz, il leggendario arrampicatore delle Dolomiti, e Francesco Jori, altro grande dell’alpinismo, e di rimanere nella loro cella oltre un mese». Storie simili, di uomini che a volte si incrociano sulle montagne, anche solo attraverso la scalata di una via che porta il nome di chi l’ha aperta, altre volte trovandosi fianco a fianco nelle battaglie, altre ancora nelle celle delle galere nazifasciste. Uomini accomunati dall’essere alpinisti e partigiani. E alpinisti e partigiani erano appunto Riccardo Cassin e Ettore Castiglioni: due grandi scalatori che decisero di mettere l’alpinismo al servizio della lotta partigiana.

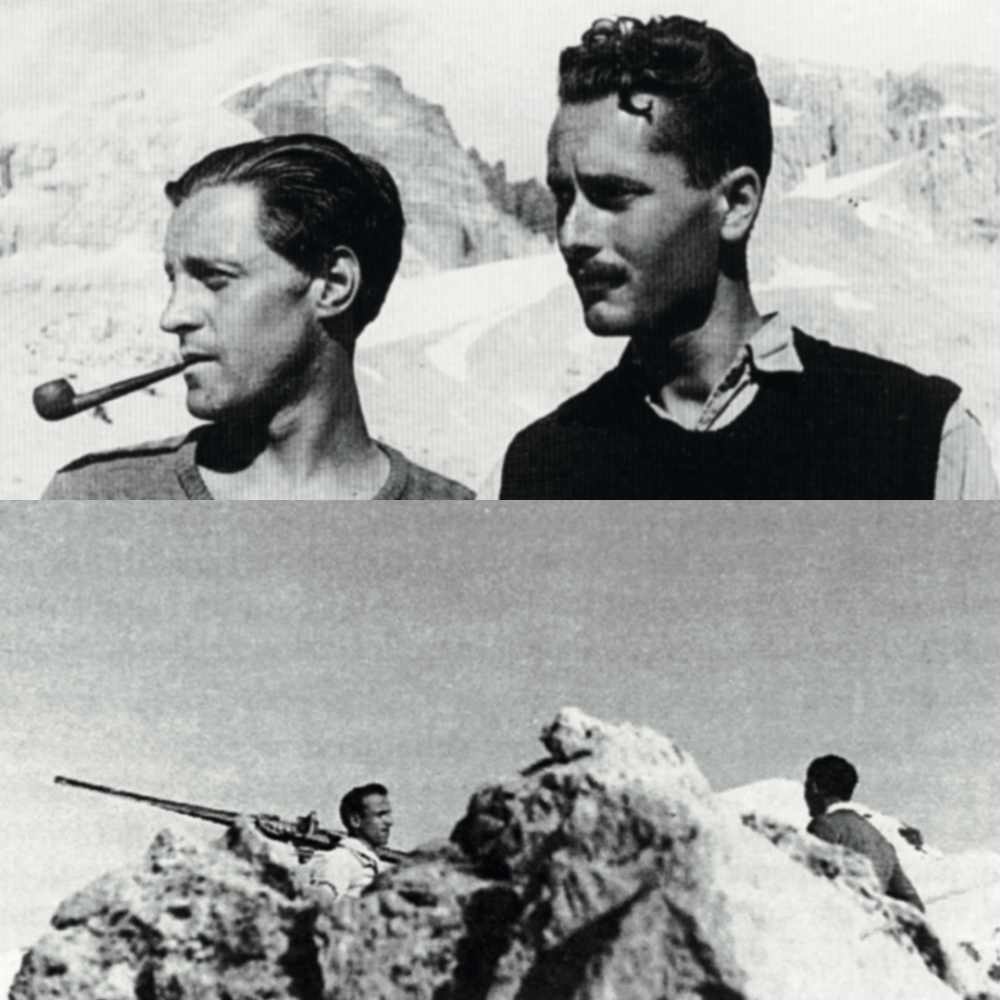

Riccardo Cassin

Orfano di padre all’età di quattro anni (il padre Valentino morì in Canada a 29 anni, in una grotta dove era stata fatta brillare una carica di dinamite. Valentino era cavatore di ghiaia per la Canadian Pacific Railway, la ferrovia canadese), Riccardo Cassin, approdò nel 1926 a Lecco, che divenne la sua città d’adozione. Aveva diciassette anni. Lì mosse i primi passi in quell’attività che l’avrebbe portato a diventare uno dei più grandi interpreti dell’alpinismo mondiale. Da giovane Riccardo pensava a lavorare, ad andare in montagna e al pugilato.

In quel periodo era fascista, come molti del resto, ma il suo fascismo era legato solo all’attività sportiva. La tessera gliel’avevano data ad honorem per meriti sportivi. Cassin, come ricorda anche Daniele Redaelli nel volume Riccardo Cassin. Cento volti di un grande alpinista, con parole che si trovano anche nel sito della Fondazione Cassin, molti anni dopo spiegherà: «Perché dovrei negare di essere stato fascista? Negarlo innanzitutto sarebbe dire una bugia: ho vestito la divisa e ho ricevuto i premi e i riconoscimenti per quanto facevo in montagna... C’era concorrenza coi tedeschi e il regime era interessatoa una nostra vittoria. Ma noi mica arrampicavamo per il partito! Ero anche iscritto nelle squadre di soccorso dell’Unione nazionale protezione antiaerea, ma per uno che andava in montagna e non era al fronte perché era capo officina alla Cariboni, fabbrica di guerra, era praticamente obbligatorio. E poi era un’ottima copertura. Insomma, non mi è mai sembrato di dover dare giustificazioni: rifarei tutto, compreso il partigiano». Quella tessera del partito, da lui ricevuta senza mai cercarla ma non rifiutata, finì stracciata e gettata nel lago nel giugno del 1940.

L’attività politica di Cassin cominciò in fabbrica con Osvaldo Cariboni, che fu suo datore di lavoro

e sincero socialista. All’inizio si trattò di volantinaggio e di affissione dei manifesti antiregime davanti alle grandi fabbriche lecchesi: la Fiocchi, la Caleotto, l’Arlenico e la Badoni. Gli amici alpinisti rimasero con lui anche in questo frangente: il gruppo accompagnò, lungo i sentieri di montagna, chi doveva scappare in Svizzera per sfuggire ai fascisti. Il 25 luglio 1943, aveva intravisto le speranze di libertà e pace. Con l’8 settembre e con l’occupazione nazista, mentre era ancora forte la delusione per il crollo della speranza che la guerra sarebbe finita presto, Cassin compì il passo decisivo. Partecipò alle riunioni in casa di Ulisse Guzzi e di sua moglie Angela. In quelle riunioni venne deciso che il Gruppo Rocciatori sarebbe stato un gruppo segreto.

Nella vita di tutti i giorni nulla in apparenza cambiava: quei giovani continuavano ad arrampicare nel tempo libero, ma utilizzavano le loro doti e le loro conoscenze di Grigna e Resegone per recuperare i materiali lanciati dagli Alleati durante i voli notturni. Senza destare sospetti e senza partecipare alle azioni di guerriglia. Un’attività molto rischiosa, preannunciata dalla voce del colonnello Harold Stevens di Radio Londra nei «messaggi speciali per i nostri amici dei paesi occupati». Dai messaggi in codice la brigata Rocciatori capiva la zona in cui sarebbe avvenuto il lancio. L’occupazione tedesca aveva fatto molte vittime a Lecco, oltre ai rastrellamenti in montagna.

Nonostante la loro intensa attività, i nazifascisti non riuscirono mai a incastrare gli uomini del Gruppo Rocciatori. Ma saltiamo al 5 febbraio 1945. «Buonasera parla Londra». L’inconfondibile voce del colonnello Stevens ancora una volta riempie gli apparecchi radio e cattura l’attenzione degli italiani in ascolto. «A tutte le stazioni europee della BBC. Ecco le notizie. Ma prima alcuni messaggi speciali per i nostri amici dei paesi occupati». Quella sera ce n’era uno anche per il Gruppo Rocciatori. In mezzo a «La serratura s’è guastata» e «I dadi sono sul tappeto», la radio gracchiò «Cartine per sigarette. Ripeto, cartine per sigarette». L’orecchio di Cassin, incollato all’altoparlante, ebbe un balzo: sapeva che quel messaggio speciale era per lui e i suoi compagni. Come gli avevano spiegato i comandanti del Comitato di liberazione nazionale (CLN), significava che la sera dopo nei cieli di Prà Cassin (che non hanno nulla a che vedere con Riccardo, il nome deriva la presenza dei ‘cassinei’, i casotti per il formaggio) ci sarebbe stato il lancio di due ufficiali destinati a tenere i contatti tra il CLN e l’esercito angloamericano: era la Missione Dick. Il 6 febbraio era un martedì con poca neve; Cassin si mise subito all’opera per organizzare la missione.

Insieme a ‘Farfallino’ (Giovanni Giudici), l’Ugo (Ugo Tizzoni) e il Boga (Mario Dell’Oro) risalirono la Val Calolden.La conoscevano a menadito. La percorrevano da tantissimi anni, in ogni stagione; sulle sue pietre avevano consumato le suole di pedule e scarponi andando ai Resinelli per scalare o per sciare. Giunti a Prà Cassin, dovettero fare tutto rapidamente e per bene. Gli ordini erano chiarissimi: alle 21.30 precise bisognava accendere i fuochi che dovevano servire da riferimento ai piloti e agli ufficiali che quella notte si sarebbero lanciati con il paracadute. Assai vivo fino all’ultimo fu, per Riccardo, il ricordo di quella notte. Sul sito della Fondazione Cassin si legge: «Per un attimo l’unico rumore è lo scoppiettio della legna che brucia sul falò. Poi un rombo sordo, lontano, ma sempre più nitido, fino a quando non incomincia a rimbombare fra le pareti della Valsassina. Un rumore, quasi un fruscio, poi un altro, un altro ancora e ancora, ancora, ancora, ventotto volte. ‘Cribbio quanti paracaduti’ dice Riccardo a voce bassa. ‘Non dovevano arrivare solo due uomini?’ Scendono l’uno dopo l’altro, pacchi, container e due ufficiali. Lavorano tutto il giorno successivo per recuperare le cose paracadutate, dividerle, nasconderle nelle miniere dei Resinelli».

Sergio Giuntini, su Patria Indipendente, il periodico dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), nel dicembre 2002 ha dedicato alla figura del grande alpinista partigiano un articolo intitolato: Riccardo Cassin: un alpinista amante della libertà. Nello scritto è riportata la testimonianza di Giacinto Domenico Lazzarini, detto Fulvio, il colonnello italo-canadese della Missione Dick che il 6 febbraio 1945 fu paracadutato al Pian dei Resinelli per coordinare le ultime fasi della lotta contro i nazifascisti. Disse Lazzarini: «Non potrò mai avere parole sufficienti per il Gruppo Rocciatori della Grigna che fu il vero nucleo della Resistenza lecchese, comandato da Cassin e da me. Essi furono eroici sia durante i mesi della mia permanenza, sia durante la battaglia per la liberazione di Lecco. Ed in modo particolare devo ricordare l’indimenticabile ‘Farfallino’ Giudici, che cadde con la mia giacca di lancio, che mia moglie gli aveva fatto indossare in casa Cassin. Cassin, sua moglie e sua madre ebbero il coraggio di ospitare mia moglie, ricercata con il massimo accanimento dalle forze fasciste».

Qualche mese dopo, alle 12.30 del 26 aprile 1945 arrivò l’ordine dell’insurrezione. Subito partirono le staffette per avvertire i gruppi partigiani in montagna. I primi a mettersi all’opera furono ovviamente i partigiani di città, il Gruppo Riva, il Gruppo Fiocchi, le Fiamme Verdi, poliziotti, finanzieri, e naturalmente gli uomini della brigata Rocciatori. Mentre a Milano il duce e i gerarchi trattavano prima di fuggire verso Como e andare incontro alla propria fine, a Lecco si scoprì che una grossa colonna di tedeschi e repubblichini – quattordici autocarri e alcune camionette – stava arrivando dalla strada di Bergamo. Alle 8 erano a Calolzio, alle 19 a Maggianico. In città c’erano caos e paura, perché i partigiani armati erano ancora pochi. Il Gruppo Rocciatori fu fra quelli che non persero la testa e si organizzò per bene. All’improvviso i camion fascisti ripresero la marcia spazzando la strada a colpi di mitraglia, mentre dai tetti delle case si fecero vivi i cecchini. Il ricordo di quella battaglia è vivo nella memoria e nelle parole di Cassin riportate da Sergio Giuntini su Patria Indipendente: quel giorno «affrontammo 300 uomini bene armati delle brigate Nere che tentavano di raggiungere la colonna Mussolini nell’Alto Lario.

Nei primi scontri cadde Alfonso Crotta, poi Vittorio Ratti, con cui avevo effettuato due belle prime: sulla Nord della Cima Ovest della Lavaredo e sulla Nord-est del Badile. Io stesso venni ferito il mattino del 27, mentre dalla massicciata della ferrovia sparavo con un bazooka sui repubblichini asserragliati in un caseggiato. Caddero altri amici, Italo Casella, Angelo Negri, il liceale Alberto Picco, prima della resa degli assediati. Farfallino e altri tre saltarono su per la gioia: vennero fulminati sul posto da una raffica. In un’ala del fabbricato non si erano accorti che il loro comandante aveva esposto la bandiera bianca». «Insieme a un compagno di Pescarenico» racconta ancora Cassin, «andai giù a trattare la resa. Erano tanti, erano ben armati, io grondavo di sangue ma avevo più paura di loro, oh sì, molta più paura di loro. Mi chiesero di aver salva la vita e l’onore delle armi. Glieli concessi entrambi, l’importante era di fermare il massacro, da una parte e dall’altra. Sembrava giunto finalmente il momento di tornare in montagna, di riprendere a salire la Val Calolden senza il timore di sentire un ‘Alto là’ o un ‘Mani in alto’». Il Gruppo Rocciatori chiuse la sua attività con la grande sfilata del 6 maggio 1945 a Milano. «Nonci sentivamo eroi» affermò Cassin secondo quanto riportato nel già citato articolo di Sergio Giuntini, «ma solo uomini liberi che, finalmente, potevano tornare ad essere solo alpinisti».

Ettore Castiglioni

Nato nel 1908 a Ruffrè-Mendola, in Trentino, da un’agiata famiglia milanese, fu uno dei più importanti e più famosi alpinisti italiani della sua epoca. Aveva solo 15 anni, al momento della prima ascensione nelle Dolomiti, e quattro di più quando, sulla Rivista Mensile del Club Alpino Italiano, venne pubblicato il suo primo articolo di alpinismo. La montagna fu sempre uno dei grandi interessi della sua vita, e nemmeno la vita milanese e gli studi di giurisprudenza riuscirono a tenerlo lontano dalle scalate. Colto, intelligente, cultore di musica e letteratura, informatissimo su tutto ciò che riguardava la montagna, parlava tre lingue, cosa che lo facilitò enormemente nelle relazioni con gli alpinisti stranieri della sua epoca e nell’accesso alle pubblicazioni dei club alpini degli altri Paesi.

La sua prima guida alpinistica, precisa e puntigliosa come tutte le sue opere successive, dedicata al gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, apparve nel 1935, in un periodo in cui il giovane Castiglioni aveva già portato a termine una diecina di ‘prime’ ascensioni che gli avevano fatto guadagnare una Medaglia d’oro al merito alpinistico. Scalatore brillante e cultore dell’arrampicata libera tirata ai suoi limiti estremi, Ettore Castiglioni portò a termine importanti ripetizioni e magnifiche vie nuove un po’ su tutto l’arco alpino, dal Monte Bianco alle Dolomiti. Nel 1937, prese parte a una spedizione in Patagonia, guidata da Aldo Bonacossa e composta anche da Titta Gilberti e Leo Dubosc, durante la quale il gruppo fece una ricognizione sul versante sud est del Fitz Roy. Ma in quello steso anno, in cordata con Vitale Bramani, l’alpinista milanese riuscì anche a scalare in prima ascensione la parete nord ovest del Pizzo Badile.

Nel 1942, quando venne chiamato alle armi, Castiglioni svolse il ruolo di sottotenente istruttore degli Alpini, prima nelle Dolomiti e poi in Valle d’Aosta. Poi, dopo l’8 settembre, assieme a una dozzina di suoi allievi, si rifugiò all’Alpe Berio, a Monte di Ollomont, in Valpelline (Valle d’Aosta). A sole tre ore dal confine con la Svizzera, quella base divenne fondamentale per i numerosi antifascisti ed ebrei che cercavano la salvezza nella Confederazione Elvetica. Il gruppo di Castiglioni riuscì a portare in salvo un centinaio di fuggiaschi, tra i quali anche l’economista Luigi Einaudi, che diventerà poi il primo Presidente eletto della Repubblica italiana. A testimoniare l’evento, prima del passaggio della Fenêtre Durand, il valico che, a 2797 metri mette in comunicazione la Valpelline con la Svizzera, una vecchia foto mostra Einaudi con basco, alpenstock, braghe alla zuava e una giacca di lana in attesa della sua guida.

Ettore Castiglioni, appunto. Arrestato dalla polizia elvetica durante uno dei suoi tanti viaggi illegali, Castiglioni rimase nelle carceri di Martigny, nel Vallese, per cinque settimane. Riacquistata la libertà, non volle rinunciare ai suoi principi, e riprese i suoi viaggi della speranza facendo la spola tra la Valle d’Aosta e la Svizzera. Cercò anche di ricostituire un gruppo simile a quello del Berrio. Probabilmente fu per tale motivo – ma è solo un’ipotesi – che decise di tornare in Svizzera. L’11 marzo partì, sci ai piedi, dalla Capanna Porro in Valmalenco, per «sbrigare una faccenda a Maloja».

Portava con sé un passaporto intestato al cittadino svizzero Oscar Braendli, da lui incontrato poco prima nel rifugio, ma la polizia elvetica capì che si trattava di un imbroglio e lo arrestò una seconda volta e lo rinchiuse al piano superiore dell’hotel Longhin di Maloja, dopo averlo privato dei pantaloni, delle scarpe e degli sci. L’alpinista milanese però non si diede per vinto: doveva svolgere una missione e avrebbe fatto il proprio dovere sino in fondo. Così, eludendo la sorveglianza, alle 5 del mattino del 12 marzo si calò dalla finestra con il classico sistema delle lenzuola annodate. Vestito alla meno peggio, privo di attrezzatura alpinistica, e legatosi i ramponi a un paio di calzari di fortuna approntati sul momento, si avviò verso l’Italia lungo la direttrice Orden, Cavloc, ghiacciaio del Forno, Passo del Forno.

A stento riuscì a risalire il ghiacciaio del Forno, dove morì assiderato nel corso di una furiosa tormenta. Il suo corpo fu ritrovato tre mesi più tardi, sepolto dalla neve, sotto il colle di confine; il suo zaino restituì documenti personali, denaro, vestiario, alcune pagine manoscritte di suo nipote Saverio Tutino e un foglietto con un elenco di indirizzi di contatto tra Celerina e Ginevra. La salma dell’alpinista fu tumulata a Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Più tardi le sue spoglie verranno trasferite in Val d’Illasi, a Tregnago (Verona), dove la famiglia aveva una proprietà. Nel 1956 gli amici di Castiglioni del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM) apporranno una lapide, a lui dedicata, sulla fiancata destra della chiesa di Sant’Anna a Chiareggio.

Luca Calzolari e Roberto Mantovani

Potrebbe interessarti anche:

Il Club 4000 festeggia i primi 25 anni

Lodovico Marchisio