Storia del Cai a puntate, l'alba del terzo millennio

di Club Alpino Italiano

Tanti record, exploit e imprese. Roberto Mantovani ci guida in una decade ricchissima, mostrandoci le evoluzioni di fine secolo e di inizio 2000

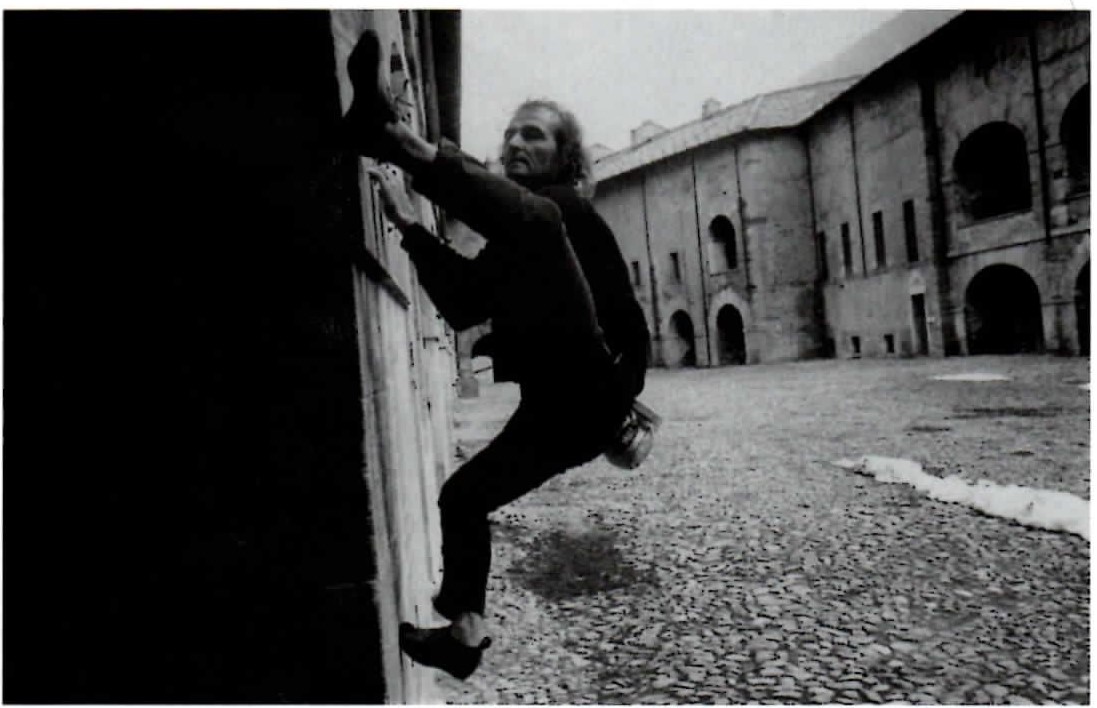

Patrick Edlinger arrampica al Forte di Exilles. Foto realizzata da Guy delahaye per la mostra del 2002 da cui l’omonimo catalogo da cui è tratta: Patrick Edlinger. Grimper l’histoire. Fotografie di Guy Delahaye al Forte di Exilles, Cahier Museomontagna, 2

Siamo quasi alla fine del nostro viaggio nel tempo. Roberto Mantovani ci conduce anche attraverso questa puntata a cavallo tra anni Novanta e nuovo millennio:

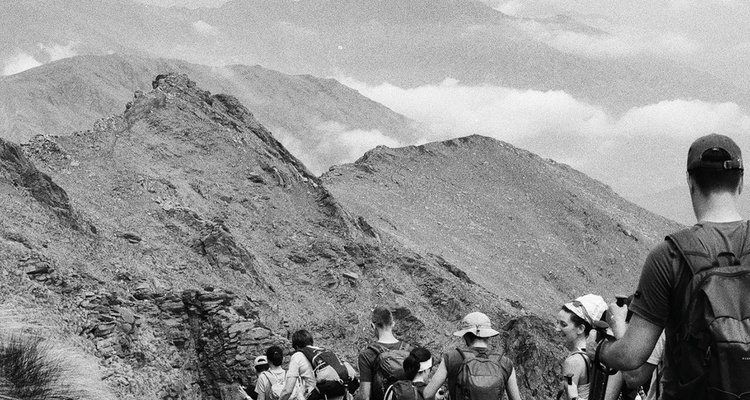

"1994 - 2003. Ecco un lungo decennio in cui l’alpinismo sembra entrare in confusione. O forse no. Forse è nella testa di chi osserva l’alpinismo, che si crea confusione. Colpa dei troppi fatti, dei troppi eventi, delle notizie che si accavallano una sull’altra e non hanno tempo di sedimentarsi. Velocità, concatenamenti, exploit a raffica, record che vengono polverizzati a ripetizione, un mondo che molti vorrebbero no-limits... Ormai riesce difficile pensare che certe prestazioni sportive nascano dalla stessa radice che ha fatto germogliare l’alpinismo classico. In falesia, sulle pareti indoor, quelle con gli appigli sintetici, e sulla volta di grandi caverne naturali, l’élite di nuova generazione di climber gioca ormai nei dintorni del dodicesimo grado. La vecchia scala delle difficoltà, che si fermava al VI, sta per essere doppiata.

I nomi che cominciano a circolare sulla scena internazionale sono quelli del californiano Chris Sharma, dell’austriaco David Lama e del giovanissimo (classe 1993) Adam Ondra, di Brno nella Repubblica Ceca, che a 10 anni, scala il suo primo VIII 'a vista' e diventerà uno dei grandi campioni dell’arrampicata nel decennio seguente (di recente ha aperto due inarrivabili vie di 9b+). Su ghiaccio capita più o meno la stessa cosa e ormai si superano difficoltà allucinanti. Si sviluppa anche il dry tooling, che prevede la scalata con piccozza e ramponi su roccia. Sulle pareti delle Alpi non ci si spinge sugli stessi livelli delle falesie, ma le prestazioni aumentano di anno in anno.

Nel 1993, Maurizio Zanolla 'Manolo', classe 1958, un talento smisurato e autore di percorsi di arrampicata davvero mitici, disegna un capolavoro sulla parete sud sud est del Sass Maor: la via Nureyev, 300 metri, sette lunghezze di difficoltà estrema, forte esposizione e roccia molto solida. Manolo prepara la via calandosi dall’alto, la sale in agosto con Mariano Lott e Alfredo Bertinelli, poi la libera il 21 settembre, con Walter Bellotto. Non mancano le critiche per il metodo di preparazione, ma il Mago taglia corto: «Per me» assicura, «Nureyev è probabilmente la via più bella delle Dolomiti». Sempre in Dolomiti, l’11 agosto 1999 il triestino Mauro “Bubu” Bole scala in libera la via Couzy sulla parete nord della Cima Ovest di Lavaredo, aperta dai francesi René Desmaison e Pierre Mazeaud nel 1959. Nessun resting, nessun indugio sui chiodi, nemmeno sul tiro chiave. Dietro di lui, legato alla corda di Mauro, c’è Manuel Bosdachin. Dieci ore di arrampicata libera. Una grande prestazione. Decimo grado della scala Uiaa. Ma in Dolomiti sbuca presto un altro personaggio importante. Il bavarese Alexander Huber. Un vero fuoriclasse dell’arrampicata su roccia, con un curriculum fuori dall’ordinario. Alla fine dell’inverno 1999, Alex apre in solitaria Bellavista, una fantastica linea che supera il grande tetto al centro della parete nord della Cima Ovest di Lavaredo. Chiodi normali lungo la via, chiodi a espansione alle soste. Si tratta della prima via lunga che sulle Alpi si spinge fino all’8c. Realizzata oltretutto con un gran freddo e su una parete nord. Ma non basta. Nel luglio 2001, dopo alcuni tentativi, Alex riesce nell’impresa di liberare la sua via, in cordata con Gernot Flemish. Si parla di difficoltà fino all’XI-.

Il decennio di cui parliamo porta alla ribalta anche il free solo, un tipo di arrampicata libera, in solitaria, nella quale lo scalatore si muove privo di corda, di imbragatura e di qualsiasi altro sistema di protezione. Non sono ammessi errori, pena la morte. Uno dei primi alpinisti a praticarla, a inizio Novecento, fu l’austriaco Paul Preuss, al quale si devono scalate straordinarie e in netto anticipo sui tempi. In periodi più vicini a noi, come si sa, il free solo è stato praticato da Cesare Maestri, Reinhold Messner, Henry Barber, Patrick Edlinger, Manolo e altri. Il 1° agosto 2002 Alexander Huber, di nuovo lui, attacca in solitaria la mitica via Hasse - Brandler sulla nord della Cima Grande di Lavaredo. Si è preparato per mesi, e prima del suo tentativo in free solo ha trascorso sei giornate in cordata sulla via, studiando le sequenze dei passaggi nei tratti più impegnativi, per non sbagliare il concatenamento dei movimenti. Huber scala in uno stato mentale particolare. Riesce a percepire solo in parte la realtà circostante, talmente è concentrato. Sa che solo un’assoluta fiducia in se stessi può permettere a uno scalatore di muoversi in scioltezza a grandi altezze. Lo ha sperimentato in diverse solitarie integrali su classiche di VI grado, dove ha affinato la sua preparazione mentale. Anche stavolta riuscirà nel suo intento, portando a termine un’impresa non facilmente ripetibile.

Ammirato dalla prestazione di Alexander, Reinhold Messner scriverà: «Huber ha dimostrato di non essere un giocatore d’azzardo, bensì un 'vecchio saggio'. La sicurezza deriva solo e soltanto dalla conoscenza». Ma c’è chi non si accontenta né di una singola via e nemmeno dei lunghi concatenamenti. Prendiamo un altro fuoriclasse. Il francese Patrick Berhault. Partito il 27 agosto 2000 dalla Slovenia, dove ha scalato il Triglav per inaugurare il suo lunghissimo tour, arriva a Mentone il 9 febbraio 2001, dopo aver attraversato l’intero arco alpino. Il bilancio dell’impresa parla di 167 giorni trascorsi in montagna con vari compagni (tra i quali Tomaz Humar, Patrick Edlinger, Patrick Gabarrou e Philippe Magnin), 142.000 metri di dislivello in salita, di cui 22.000 in parete, 22 cime scalate, tra cui Eiger, Grandes Jorasses e Cervino.

Si tratta di imprese che, ammirazione a parte, nella pratica coinvolgono poco gli scalatori della domenica. Quell’infinita schiera di uomini e donne che, nonostante i continui 'de profundis' dedicati da qualche solone all’imminente morte dell’alpinismo (ma se ne parlava già a fine Ottocento, pensate un po’...), continuano a frequentare imperterriti le vie classiche, con la stessa soddisfazione di chi li ha preceduti.

La gran parte di loro sa che non finirà mai sulle prime pagine dei giornali (qualcuno, con la solita malizia potrebbe aggiungere: “a patto che non capiti un incidente”, perché così va il mondo), ma non cerca né gloria, né attenzioni particolari. L’esercito silenzioso degli appassionati continua ad accontentarsi del piacere di trascorrere una bella giornata in alta quota, al cospetto di panorami irripetibili, o di esaudire un sogno salendo una via desiderata da tempo. Per tutti questi alpinisti, l’andare in montagna per piacere, in un mondo in cui metri di giudizio e parametri dei valori sembrano ormai del tutto sovvertiti, è davvero un privilegio raro. Un piatto prelibato per palati fini, da veri 'conquistatori dell’inutile'. Un 'inutile' – come sanno tutti gli alpinisti – che è solo una categoria della provocazione e che in certi momenti può diventare davvero indispensabile per vivere in maniera dignitosa".