Storia del Cai a puntate, la Grande guerra

di Club Alpino Italiano

Il Club alpino italiano vive in questi anni prima le celebrazioni per il cinquatesimo compleanno, poi la pagina tragica del conflitto

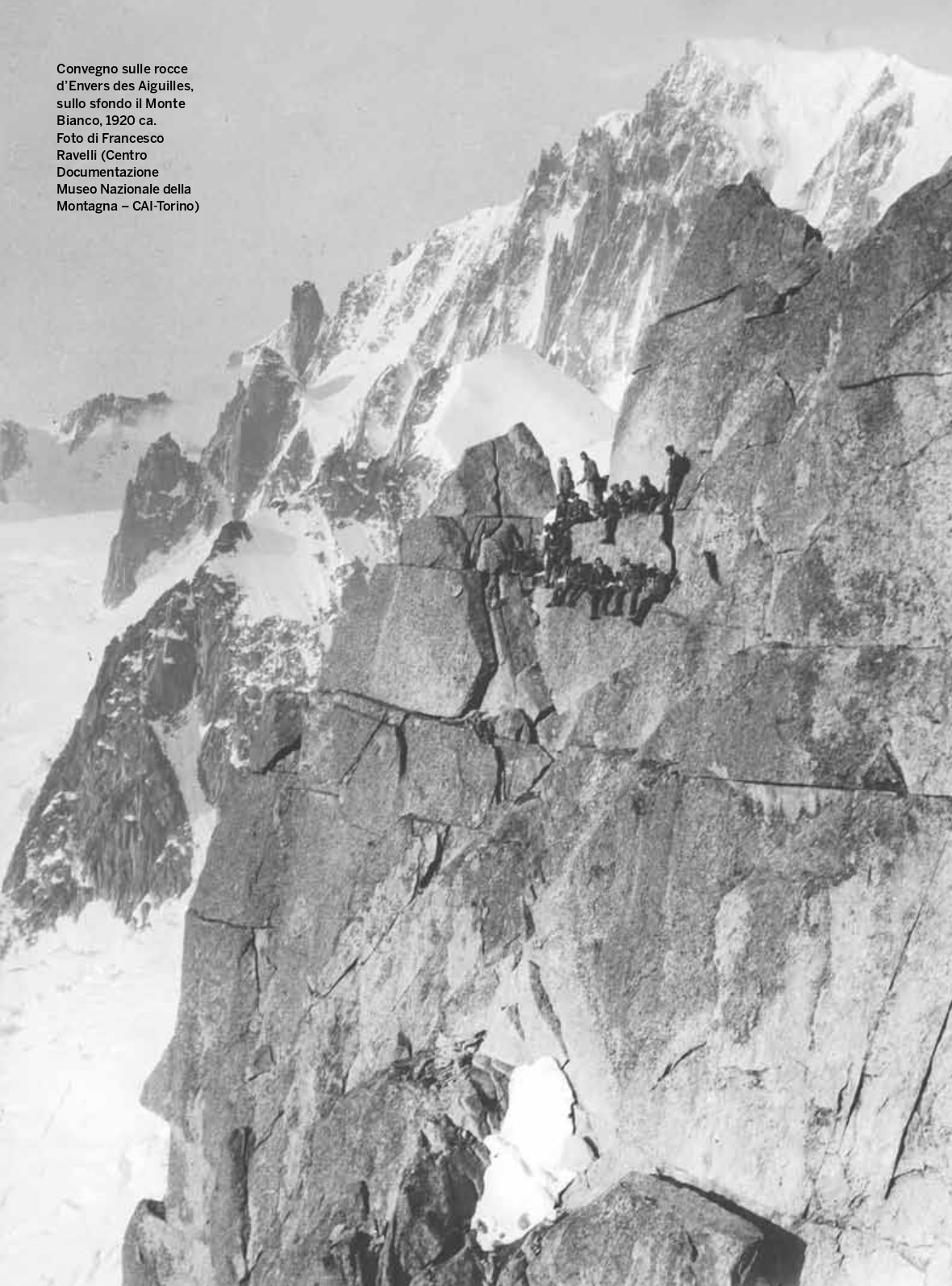

Convegno sulle rocce d’Envers des Aiguilles, sullo sfondo il monte Bianco, 1920 ca.Foto Francesco Ravelli (Centro documentazione museo Nazionale della montagna, Cai, Torino)

Sesto appuntamento con la storia del Cai. Oggi, attraverso le parole di Alessandro Pastore, ripercorriamo la tragedia della Prima guerra mondiale:

"Alla data del 31 agosto 1913 gli iscritti al Club Alpino Italiano erano 9036. Circa il 2,8% rispetto a quelli di oggi, e dunque un piccolo e selezionato drappello, una élite di pionieri dell’alpinismo e della scoperta della montagna. Le sezioni sino ad allora create erano 73. Malgrado il numero ridotto dei soci, le attività in cui si impegnavano erano numerose e a largo raggio, come testimonia il volume riccamente illustrato che, nel 1913, festeggia il primo cinquantenario del sodalizio. I capitoli di questo libro celebrativo chiariscono bene la natura e gli obiettivi del CAI: l’attenzione rivolta agli studi scientifici (geologia, botanica, toponomastica, metereologia, etnografia); lo sviluppo dell’organizzazione interna e la promozione dell’alpinismo a vari livelli come la costruzione di rifugi, il mantenimento dei sentieri, il ruolo di guide e portatori, la propaganda fra i giovani, l’importanza delle pubblicazioni e i primi passi dello sci.

Chi nell’Italia del 1914 voleva informarsi per curiosità, o comunque avvicinarsi al Club Alpino Italiano, aveva a disposizione un libro che offriva una visione d’insieme, che si aggiunge agli articoli dedicati alle osservazioni naturalistiche, alle relazioni di nuove ascensioni, alle recensioni di pubblicazioni specializzate che la «Rivista mensile» e il «Bollettino» proponevano ai soci CAI. Un libro pensato anche nell’intento di comunicare ai non iscritti gli obiettivi e le realizzazioni dei primi cinquant’anni di vita del Club. Lo dimostrano efficacemente le parole del Presidente Lorenzo Camerano (1910-1916) che, oltre al progresso della scienza, indica altri due significativi traguardi per il Sodalizio: il miglioramento “fisico, intellettuale e morale” degli italiani e “la maggiore gloria della Patria”. Sono affermazioni che mettono in luce la relazione stretta tra il CAI e la società italiana, o almeno con quella parte di essa che trovava un elemento di forte aggregazione nel culto della Patria e della Nazione.

In un discorso tenuto nel 1913, lo stesso Camerano spiegava che il progresso materiale e civile, a cui mirava anche il CAI, doveva riguardare tutti i giovani italiani i quali avrebbero dovuto dedicare le proprie energie negli anni futuri “nei campi di lavoro e nei campi di battaglia”. Parole profetiche: il 24 maggio 1915 l’Italia entrava in guerra contro gli Imperi Centrali, e un ruolo di primo piano nel conflitto lo giocheranno proprio le montagne e gli Alpini. Si è infatti parlato di “guerra bianca”, perché una parte consistente delle operazioni di attacco e delle misure di difesa ebbero luogo a contatto con la neve, il freddo e il gelo: le capacità di resistere in condizioni ambientali difficilissime erano affidate a ufficiali e soldati che già vivevano in quota nella vita civile o che, pur abitanti delle città, conoscevano per esperienza come si procede su pareti di roccia e su distese di ghiaccio.

In ogni caso il nesso fra la Grande Guerra e il Club Alpino Italiano non è solo nell’impegno concreto di migliaia di uomini che cadono in combattimento o rientrano dal fronte feriti nel corpo e provati nella psiche, ma anche nel sostegno del Club alle correnti di opinione pubblica favore-voli alla guerra e ostili al “disfattismo”. Così il 24 maggio 1917 il CAI indirizza un vibrante appello agli italiani, stampato in 270.000 copie, dove si condanna l’“opera infame” di chi semina critiche e dubbi sulla certezza della vittoria finale. La “Rivista mensile” in periodo bellico diventa – come ha scritto Stefano Morosini – un vero e proprio “bollettino di propaganda patriottica”.

Inoltre la Sede centrale impegna le Sezioni a accogliere e a conservare le testimonianze sui Soci combattenti, sui “sublimi eroismi” e sui “magnifici olocausti” di cui essi sapranno dare prova. Insomma una linea di continuità fra gli alpinisti del tempo di pace e gli Alpini del tempo di guerra. Se fra il 1915 e il 1918 gli iscritti al CAI calano di numero per ragioni facilmente comprensibili (molti sono caduti o erano impegnati in trincea), negli anni successivi l’incremento è notevolissimo, anche per l’inclusione dei nuovi territori di Trento e Trieste nel Regno d’Italia: nel 1922 si raggiungono i 26.500 soci, quasi il triplo del 1913, e quasi 31.000 nel 1923.

L’Italia nell’immediato dopoguerra è attraversata da drammatiche tensioni sociali e politiche: il difficile reinserimento dei reduci, le rivendicazioni nazionaliste per una 'vittoria mutilata', l’occupazione delle fabbriche al Nord, le agitazioni contadine in tutta la penisola. La memoria della Grande Guerra è alimentata anche dall’associazionismo della montagna: il CAI come anche la SAT, si fanno promotori di 'pellegrinaggi' e 'gite patriottiche' ai luoghi simbolici che hanno segnato le tappe del conflitto e a quelli che marcano i nuovi confini italiani.

Ma la 'grande storia' quale ripercussione ha avuto sulla storia interna del CAI? Gli eventi traumatici che culminano nella Marcia su Roma dell’ottobre 1922 e nella conquista violenta del potere restano estranei ad un Sodalizio attratto dal mondo a parte della montagna alpina e appenninica?

Non è così. Nel corso del 1922 le istituzioni cercano di coinvolgere il CAI in una pacificazione, come a Brescia, dove il Prefetto si rivolge alla locale sezione auspicando una “concordia di intenti” per superare “questo travagliato periodo di assestamento della Nazione”. Al tempo stesso a Varallo il presidente della sezione si sofferma nella sua relazione anche sul “sanguinoso travaglio delle feroci ire presenti”. Ma fra 1923 e 1924 alcuni indizi pongono le premesse dell’assoggettamento e dell’appropriazione che il regime fascista attuerà nei confronti del sodalizio: non mancano le sezioni che nominano Benito Mussolini socio onorario o che lo ricevono nella propria sede giudicando la visita un “ambitissimo onore”.

Ricordiamo, infine, che le misure coercitive del regime contro gli espatri clandestini dei dissidenti politici (1926) e i rigidi controlli di Polizia sui confini innescano proteste nell’ambiente internazionale: sulle pagine dell’“Alpine Journal” di Londra si succedono pagine ora sdegnate, ora ironiche, su arresti, minacce e prepotenze ai danni degli stranieri. Closing of the Italian Alps – come scrivevano gli alpinisti britannici – è un titolo efficace che simbolicamente allude ad un processo di isolamento della Penisola rispetto agli Stati democratici europei".

Club Alpino Italiano

Potrebbe interessarti anche:

Storia del Cai a puntate, l'Italia durante il Fascismo

Club Alpino Italiano

Storia del Cai a puntate, alla scoperta del mondo

Club Alpino Italiano