Storia del Cai a puntate, alla scoperta del mondo

di Club Alpino Italiano

Il Club Alpino Italiano guarda oltre i confini del regno. Verso le Dolomiti (territorio austroungarico), ma anche verso altri continenti. Luigi Amedeo di Savoia tenta addirittura di scalare il K2

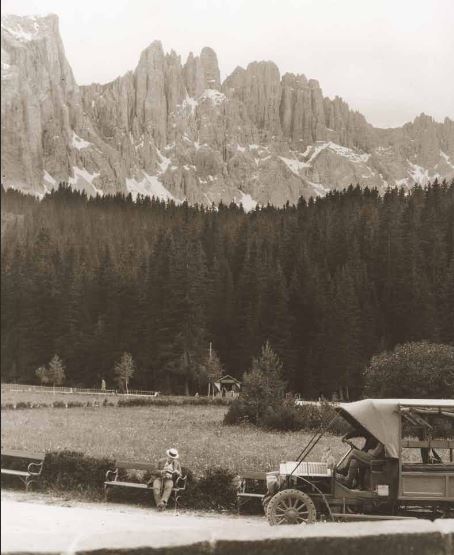

i Latemar dai pressi del Lago di Carezza (dolomiti), 1910 circa. Foto Guido Rey - centro documentazione Museo Nazionale della Montagna

Quinto appuntamento con la storia del Cai. In questa puntata ritorniamo al primo decennio del Novecento. L'articolo già pubblicato su Montagne360 è di Roberto Mantovani:

“Per il Club Alpino Italiano, il decennio 1904 – 1913 è un periodo cruciale. Un momento di crescita, di confronto, ma anche di grandi cambiamenti. Il sodalizio si affaccia al nuovo secolo con una storia di 37 anni sulle spalle, è uscito dalla fase pionieristica, ha attraversato la stagione della conquista di tutte le principali vette delle Alpi, e le sue élite alpinistiche hanno imboccato da quasi cinque lustri la strada delle ascensioni ‘senza guida’.

L’irriducibile Ettore Canzio, classe 1864, figlio di un luogotenente di Garibaldi, ottimo scalatore e fondatore, nel 1901 (con Adolfo Kind) dello Ski Club Torino, nei primi decenni racconterà: «L’alpinismo fra noi aveva conservato fin’allora un po’ troppo il carattere di studio che gli avevano impresso i fondatori: scientifico, letterario, fotografico, e troppo poco sportivo; pareva che esaurita l’illustrazione delle montagne, il suo compito dovesse considerarsi finito [...]. C’erano ancora qua e là dei cantucci da visitare, da studiare, c’era del materiale da raccogliere per monografie e per guide: ma questa non era una spinta sufficiente per la gioventù, la quale, avviata nella pratica degli sport moderni, chiedeva loro materiale di divertimento, non di studio».

E a quel punto, sosteneva Canzio, «si presentò evidente, imperativa la necessità di creare una vera ‘Scuola d’alpinismo’, la quale mentre dall’un canto ponesse in valore il programma dell’alpinismo senza guida dall’altro procedesse con vigore e con passione all’insegnamento metodico e razionale dell’alpinismo nelle sue varie manifestazioni». Solo una speranza? Macché. Ispirati da quanto stava avvenendo a Vienna e a Monaco, un gruppo di soci del Cai fonda a Torino il Club Alpino Accademico. Tra i promotori della prima ora, Canzio, che presiederà il Cai per diversi anni, Cesare Fiorio, Adolfo Hess, Carlo Ratti, Nicola Vigna, e poi Lorenzo e Mario Borelli, Mario C. Santi, Pietro e Zenone Ravelli, Vittorio Sigismondi, Giacomo Dumontel, Mario Ambrosio, Edgardo Dubosc: i ‘senza guida’ che si erano polemicamente imposti all’attenzione del corpo sociale del sodalizio per il loro modo di scalare e le loro idee rivoluzionarie. All’inizio il Cai non avrà vita facile, ma presto acquisirà un centinaio di soci di diversa provenienza, con personaggi di spicco.

D’altra parte, in quegli anni l’alpinismo stava marciando a grandi passi, e le notizie di nuove scalate, sempre più difficili, varcavano velocemente le frontiere del giovane Stato unitario. Nelle Dolomiti, che a quel tempo appartenevano all’impero austroungarico, l’arte dell’arrampicata stava raggiungendo livelli fino a poco tempo prima impensabili. Furoreggiavano il giovane Paul Preuss, Hans Dülfer, guide alpine del calibro di Antonio Dimai, Giovanni Siorpaes, Michele Bettega, Bortolo Zagonel, Luigi Rizzi, Angelo Dibona, Agostino Verzi, Tita Piaz, oltre a Napoleone Cozzi, Nino Pooli e a diversi altri scalatori di fama.

In ogni caso, gli alpinisti del Cai in quegli anni non giocavano esclusivamente in casa. A parte le puntate dolomitiche di alcuni soci illustri, bisogna ricordare, in quella stagione, le spedizioni oltre Europa del duca degli Abruzzi. Luigi Amedeo di Savoia, classe 1873, ha già scalato il Monte Sant’Elia nel 1897, a 24 anni; nel 1906 esplora a fondo il massiccio africano del Ruwenzori, salendone tutte le vette principali; e infine, nel 1909, tenta addirittura il K2 e il Chogolisa, conquistando su quest’ultimo il record di altitudine dell’epoca. Un grande alpinista? Diciamo un buon scalatore, dal curriculum ineccepibile. Per quanto riguarda le spedizioni, il duca è un attento osservatore dell’alpinismo internazionale, oltre che un organizzatore dotato e pignolo. Il suo segreto? Le migliori guide alpine di quel periodo che, data la vicinanza alla capitale del Regno, sono tutte rigorosamente valdostane. Peccato che non tutti i suoi compagni, alpinisti come lui, siano sempre all’altezza della situazione, e se la loro scelta sembra adeguata nel caso del Sant’Elia e del Ruwenzori, lascia invece a desiderare per ciò che concerne il K2, dove oltre a Luigi Amedeo non ci sono altri alpinisti in grado di muoversi speditamente sulle difficoltà dello Sperone che oggi porta il nome del giovane (a quel tempo) Savoia.

A proposito dei compagni del duca, è tempo di ricordarne uno in particolare, Filippo De Filippi, medico e biologo e autore dei testi ufficiali delle spedizioni di Luigi Amedeo. Ma oltre al suo lavoro di scrittore c’è anche un altro motivo per richiamarne la memoria De Filippi, infatti, organizza e dirige, nel 1913-’14, una grande spedizione scientifica che raccoglie la crème della giovane intellighenzia universitaria del nostro paese ed esplora alcune regioni dell’Himalaya, del Karakorum e del Turchestan cinese. Con il medico piemontese sono presenti, tra gli altri, il docente di geodesia teorica Alberto Alessio, i geografi Giotto Dainelli e Olinto Marinelli, i meteorologi Camillo Alessandri e Nino Venturi Ginori. Ne risulta una straordinaria avventura, con partenza da Srinagar, in India, e arrivo a Osh – e poi a Tashkent –, a quel tempo parte dell’Impero russo, che ha come patrocinatori numerosi organismi scientifici internazionali di vaglia (la Royal Society e la Royal Geographical Society di Londra, la Société internationale de Physiques di Bruxelles), oltre alla Reale Accademia dei Lincei, alla Reale Società Geografica Italiana, ecc. Per quanto riguarda l’attività alpinistica extraeuropea, però, ancora non è finita: alla fine del 1910 il giovane Alberto Maria De Agostini, appena consacrato sacerdote, si insedia nelle missioni salesiane della Terra del Fuoco, e proprio in quegli anni dà avvio all’esplorazione sistematica dell’estremità meridionale dell’America Latina.

Il primo Novecento è anche il periodo in cui emerge la figura di Guido Rey, l’autore del famoso motto che sta sulla tessera del Cai, quello sulla lotta con l’Alpe. Buon alpinista, con un bel carnét di salite nelle Occidentali ma con qualche bella puntata anche in Dolomiti, verrà considerato il poeta della montagna. Tra i suoi libri, Monte Cervino, Alba Alpina e poi, nel 1914, Alpinismo acrobatico, che in quegli anni furoreggia tra i giovani soci del Club Alpino. Profondamente inserito nella cultura risorgimentale, al profilarsi del primo conflitto mondiale Rey è anche un convinto interventista. Un fatto, questo, che ci conduce all’ultimo argomento che conclude il decennio. La trasformazione del Club Alpino in vista della Grande guerra. Perché l’ispirazione del CAI, con il nuovo secolo, assume una fisionomia diversa dal passato. Le due stelle polari del sodalizio, l’interesse per la scienza e l’afflato patriottico, brillano ora di luci diverse: la prima si è molto affievolita; la seconda si è invece decisamente rinvigorita.

Nel frattempo i padri fondatori del Cai sono ormai tutti morti: i Sella, i Denza, i Gastaldi sono diventati semplici numi tutelari e i tempi impongono un aggiornamento di vedute. Negli ultimi anni dell’800, si pensava che il nemico potesse scendere sul suolo patrio dai valichi delle Alpi occidentali, dove sono state approntate numerose opere di difesa territoriale. Poi, con il nuovo secolo e il peggioramento dei rapporti con l’Austria, lo Stato maggiore italiano comincia a considerare di cruciale importanza la frontiera alpina orientale. E solo poco tempo dopo, quando scoppia la sanguinosa guerra per le vette, giocando sull’accostamento tra alpinismo e patria prima, e su quello tra alpinisti e alpini, la passione per cime e pareti di una intera generazione di giovani scalatori viene subordinata alle necessità e agli obblighi della grande carneficina che si estende su gran parte dell’arco alpino orientale.

E, visto che si è parlato di alpini, può essere interessante ricordare, che il capitano di Stato Maggiore Giuseppe Domenico Perrucchetti, l’“inventore” del corpo delle penne nere, è un socio del Club Alpino. E quando parla della necessità di disporre di soldati arditi, infaticabili, conoscitori della montagna e disposti a combattere fino allo stremo delle forze, sa perfettamente ciò che dice. Ma l’identificazione tra alpinisti e alpini non verrà affatto meno con la fine della Grande guerra.

Ci penserà presto Angelo Manaresi, il “podestà delle altezze” di Bologna, volontario degli alpini ferito sul Grappa e col fascismo diventato presidente del Club alpino italiano (poi Centro alpinistico italiano), a ridare fiato al mito costruito sulle crode dolomitiche e poi abbondantemente utilizzato dal regime”.

Club Alpino Italiano

Potrebbe interessarti anche:

Storia del Cai a puntate, l'Italia durante il Fascismo

Club Alpino Italiano

Storia del Cai a puntate, la Grande guerra

Club Alpino Italiano