Polarsirkel 67

di Alberto Marchionni, Paolo Rattazzini e Ennio Cristiano

Alberto

L'amico Paolo Henry, ex primario di psicologia nonché guida alpina emerita, durante una delle sue ormai logorroiche quanto interessanti dissertazioni nel corso di una visita al suo eremo di Gressoney, dove si è definitivamente rintanato, mi ha spiegato che la memoria “lunga” è l'ultima che il nostro cervello dimentica. Ne consegue che il mio, di cervello, deve essere ormai, come si dice, ”alla frutta”, perché dopo che mi è stato chiesto di raccontare un piccolo personale paragrafo di una pagina della storia dell'alpinismo torinese di ben mezzo secolo fa, non nascondo che, con un certo panico, mi sono reso conto che quel “paragrafo” si stava resettando in quello che rimane dell'hard disk del mio cervello. E di quella che era stata la nostra avventura alle Isole Lofoten non rimane che qualche frammento e, prima di passare “la palla” all'amico Rattazzini, che di quella storia ne ha fatta quasi un'epopea da tramandare ai suoi nipoti, proprio a questi frammenti vorrei accennare.

Nel lontano 1966, gli amici Arturo Rampini e Paolo Bertino avevano pomposamente definito “spedizione” un avventuroso viaggio con un NSU 250, cioè una moto, con la quale avevano attraversato la Jugoslavia, la Grecia e la Turchia, per “scalare”, si fa per dire, il Monte Ararat. Se non proprio di una spedizione, si trattava comunque di una bella impresa dal mio punto di vista. Naturale che volessi cimentarmi anch'io con qualcosa del genere.

Paolo vi spiegherà meglio il motivo per cui la nostra scelta cadde sulle isole “Lofoten”. La mia inconfessata motivazione non era certo perché il nome si prestasse a qualche colorita ambiguità, bensì perché di queste isole me ne aveva detto un gran bene uno che lì c'era già stato, cioè Toni Ortelli, sì proprio lui, l'autore della “Montanara”. Beh, non proprio lui, che io non avevo avuto l'onore di conoscere, ma sua moglie, che era la mia professoressa di inglese, anche lei appassionata di montagna.

Della prima fase di quella che noi definivamo “spedizione”, e cioè della sua preparazione e delle sue motivazioni, solo questi particolari ricordo: al contrario dell'amico Rattazzini che ne ha fatto un argomento di piacevole lettura, almeno per me. Ma forse solo perché mi fa fare un balzo indietro di cinquant'anni...

Paolo

Spedizione alpinistica Polarsirkel '67

Premessa

• La scena: Sala di ritrovo della Scuola “G.Gervasutti” in via Barbaroux.

• La data: Un giovedì sera di Febbraio del 1967.

• I personaggi: Alberto, Ennio e il sottoscritto.

Alberto apre con una proposta che ci lascia di stucco:

«Soltanto qui a Torino si stanno organizzando tre spedizioni leggere extraeuropee, addirittura 12 in tutta Italia. Non sarebbe il caso che ci provassimo anche noi? Cosa ne dite?»

Era vero. Oltre all'exploit di Rampini e Bertino, in moto, dell'anno passato, molti alpinisti a noi ben noti, o addirittura “compagni di merende”, si stavano già dando un gran da fare:

¤ CORDILLERA REAL – In Bolivia, preparata dagli istruttori della “Gerva”, Pepe (Castelli), Agnolotti, Lazzarino ed Eugenio Ferrero.

¤ KIBO 67 – in Africa, organizzata dagli amici dell'UGET Andreotti, Tenti e Mellano.

¤ AFGHAN 67 nell'Hindukush in preparazione da parte di alpinisti affermati come Andrea Bonomi, Luciano Ratto ed Enrico Barbero che noi chiamavamo scherzosamente il “Cherubino”.

Azzardo una obiezione:

«L'idea è buona ma, da parte degli sponsor, mancheranno i mezzi finanziari e con tutti questi postulanti sarà difficile averne ancora».

Lui aveva già in mente la risposta:

«La nostra dovrà essere una spedizione superleggera all'insegna dell'economia. Niente spostamenti aerei, niente portatori né materiali costosi per le alte quote, che saranno escluse. Dovrà essere veloce e autogestita.

Ennio, che ha una naturale inclinazione per queste cose, domanda che significato dare all'autogestione.

«Autogestione significa che dovremo fare tutto da soli, senza nessuna “cappella”. Nessuno ci darà una lira e potremo contare solo sulla benedizione di qualcuno che ci gratificherà solo di una bella pacca sulle spalle!»

Non lo dico, ma lo penso: “bella prospettiva”. Il campo d'azione si restringe e di molto, i mezzi di trasporto saranno i nostri e le spese equamente divise.

Un po' spaventato intervengo:

«Va beh, se li conosci già spara gli obiettivi che hai in testa!»

«Ho già parlato con qualcuno, in particolare con Tenti, un esperto in materia e le possibilità di una spedizione leggera, ma soprattutto “povera”, sono quattro:

- Il gruppo dell'Hoggar nell'Africa del Nord

- La Turchia,

- Il Caucaso

- La Norvegia del Nord,

«Penso che avremo a disposizione un mese, massimo quaranta giorni: quello delle ferie perché tutti e due lavorate (seconda persona plurale). Adesso aggiorniamo la seduta. Voi dormiteci su e senza incubi, che ci rivediamo domenica per confrontare le idee. La mia ve l'ho già detta».

«Speriamo che non ti sia già fuso il cervello». Aggiungo io.

Ennio, Alberto e Paolo alla Sbarüa

La Domenica successiva ci eravamo trovati tutti e tre alla Sbarüa per i solito allenamento. La via “Normale”, quella dei “Torinesi”, la “Dülfer” della “Gervasutti” e poi la placca dei “bugnun” della Rivero.

Durante la pausa pranzo si riprese l'argomento che aveva tolto il sonno a me e a Ennio negli ultimi giorni, anche perché, devo ammettere, ci aveva appassionato non poco.

Ci trovammo tutti disponibili a tentare questa esperienza, pur con qualche riserva: mica tutto era stato chiarito!

Il Sahara era da scartare perché ad agosto il clima non era dei più favorevoli.

Il Caucaso anche, per la distanza da percorrere in auto.

In Turchia c'era appena andato Arturo in moto: che figura ci facevamo noi in macchina?

Rimaneva la Norvegia del Nord, poco frequentata dagli alpinisti internazionali (e locali) che ci permetteva di arrivare con l'auto in circa una settimana, tre settimane per operare e una settimana per il rientro. 8500 Km in totale, due settimane di viaggio.

Destinazione finale le Isole Lofoten, 200 km a Nord del circolo polare.

Già, Isole Lofoten. Un nome che nell'ambiente ci avrebbe creato un po' di imbarazzo ma noi agli scherzi eravamo abituati: da poco avevamo abbandonato il progetto della scalata alla Mole Antonelliana, pianificato con Alberto nei minimi particolari.

Pensammo bene però di non utilizzare quel nome come “logo”: in compenso ne scegliemmo uno più serio ed altisonante:

Le vetture avrebbero dovuto essere molto robuste perché in Norvegia erano poche le strade asfaltate. Queste erano per lo più in terra battuta e non molto adatte alla pioggia che sicuramente avremmo incontrato in quella stagione.

Quel giorno avevamo già fatto un buon lavoro: «Prossima riunione: giovedì sera al CAI per la logistica e la ripartizione dei compiti, adesso andiamo a farci la “Barbi” al torrione grigio, che abbiamo ancora un paio d'ore!»

Così si era espresso l'aspirante Capospedizione! Nell'ambiente della “Gervasutti” quelli che l'avevano conosciuto in Val di Lanzo lo soprannominavano il ”Cappe”, ma io preferivo usare il suo vero nome e cioè Alberto Maria. Lui non gradiva, ma ancora dopo mezzo secolo continuo a chiamarlo così...

Nel corso della terza riunione (poi non le citerò più) si decise di allargare il giro dei partecipanti ai “non alpinisti” che Alberto aveva già individuato.

Occorreva un cineoperatore che avrebbe documentato in un film tutte le fasi dell'impresa e che ci fu presentato quella sera stessa: Dionisio Zavadlav. Come Ennio, lavorava anche lui alla Fiat, era una persona intelligente ed eclettica, competente nel campo grafico ed era anche un buon pittore.

L'ing. Pulini, milanese, amico anche lui amico di Alberto, era sì un discreto alpinista ma soprattutto aveva una macchina che sembrava adatta alle nostre esigenze (una 1500 FIAT) e poi parlava inglese, lingua che io masticavo a malapena: ci avrebbe aiutato a comunicare con i locali alpinisti nel caso fortuito che ne avessimo incontrati.

A quest'ultimo si aggregò pure un suo amico, Augusto Trisoglio, che accettammo solo in quanto fornito di una macchina più adatta ancora di quella del Pulini (una FIAT 1100 famigliare) Egli era un appassionato di fiori e quindi gli venne assegnata la funzione di “naturalista”, tanto per dare anche un’impronta scientifica alla nostra iniziativa.

E poi perché non dare spazio a una figura femminile? Avrebbe dato un tocco di grazia al nostro gruppo di soli uomini che avrebbe rischiato un imbarbarimento e sarebbe stata una novità per una cosiddetta spedizione alpinistica. La scelta cadde naturalmente su mia moglie Isabella. Il destino però purtroppo poi disporrà diversamente.

Da questo momento l'organizzazione prese forma senza lasciare niente all'improvvisazione perché non è che quando sei in mezzo ai fiordi e ti accorgi che ti manca l'ago e il filo, oppure lo zanzarifugo (e Dio solo sa quanto ne abbiamo usato!) vai al supermercato e lo compri. Tutto doveva essere pianificato per tempo.

A me fu assegnato il compito di coordinatore logistico e cioè di fare le richieste dei materiali necessari e di ottenere dai fornitori anche le derrate alimentari per sette persone e quaranta giorni. L'obiettivo era di spendere il meno possibile dei nostri soldi, “mungendo” al massimo gli eventuali sponsor. E, almeno in parte, riuscimmo nell'intento.

Avrei dovuto spedire decine e decine di richieste alle ditte produttrici di beni che ritenevamo di primaria importanza e cioè: Vestiario, tende, corde e derrate alimentari non deperibili. Scartammo a priori le Banche, la Provincia (Le Regioni non erano ancora state realizzate) e il Comune. Ritenevamo che sarebbe stata fatica sprecata.

Il computer e Internet non esistevano e gli scambi di informazioni e le richieste dovevano essere fatte per Posta, con conseguenti tempi biblici.

L'ordine di Alberto era di personalizzare ogni richiesta e di farne copia con la classica carta carbone.

Un impegno che mi ero assunto con troppa di leggerezza, perché potevo svolgerlo solo alla sera. Per creare un maggiore impatto facemmo stampare dall'amico Pocchiola della GEAT persino le buste e la carta da lettera intestata di cui conservo ancora qualche esemplare. Come potete osservare le isole Lofoten non sono citate.

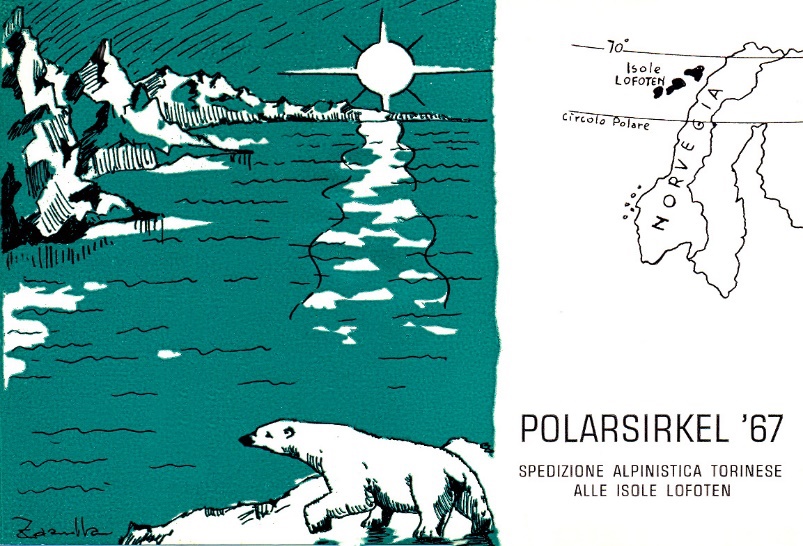

Nel contempo furono stampate anche un centinaio di copie di cartoline su disegno di Dionisio da spedire a parenti, amici e Sponsor.

Anche se la figura dell’orso polare risulta essere un po’ velleitaria l’impatto visivo sul destinatario doveva essere di grande effetto.

Nell'attesa che arrivasse la carta, mi feci una la lista di tutti gli eventuali fornitori utilizzando l'unico strumento a disposizione in quell'epoca: le Pagine Gialle e, per richieste al di fuori della provincia, dovevo telefonare direttamente alla STIPEL.

Ma sulla carta, generosamente fornitaci dal Pocchiola, il nostro primo sponsor, mica potevamo scrivere a mano: inaccettabile per Alberto. Con il suo benestare (ormai era chiaro che si era autoproclamato Capospedizione) decisi di acquistare, a mie spese, una macchina da scrivere. Macchina che conservo tutt'ora, perfettamente funzionante, come pezzo di archeologia industriale.

La mia vecchia Olivetti “Lettera 32”

La mia vecchia Olivetti “Lettera 32”

Il lungo lavoro di battitura cominciò quando iniziai a possedere un po' di dimestichezza con questo strumento, col quale utilizzavo comunque sempre l'indice della mano destra. Le prime lettere furono naturalmente per i fornitori più importanti: La BRIXIA, che ci fornì subito cinque paia di scarponi. (Il naturalista e la tata erano stati esclusi da Alberto per questioni di immagine) La PIRELLI ce ne fornì altrettanti, tutti di gomma, che si dimostrarono utilissimi con la pioggia che incontrammo. L'ALPINA ci forni dei bellissimi maglioni rossi e dieci paia di vistosi calzettoni. La FILA addirittura le corde da arrampicata!

Imbaldanzito da questi primi successi mi scatenai sui viveri: Cracker, Pavesini, carni in scatola, miele e torrone. Nulla sfuggiva alla mia “Lettera 32” di quello che la mia fantasia riusciva a partorire.

I colpi più inaspettati andati a segno furono quelli di una Cantina Sociale alla quale, penso, non gli pareva vero farsi pubblicità con un paio di damigianette di barbera in un paese del Nord Europa dove conoscevano solo la birra e poi, una ditta Svizzera di bellissimi orologi che, a quell'epoca erano costruiti ancora in Svizzera.

Era già primavera e dovevo accelerare. A questo scopo pensai di utilizzare anche l'indice della sinistra, ma i risultati furono modesti e per terminare il mio compito fui obbligato a fare anche gli straordinari. (cioè la domenica) Finii con le due lettere più importanti e particolarmente personalizzate.

Una alla FIAT di corso Marconi, ed una la consegnai direttamente all'A.D. della Giustina S.p.a., l'azienda per la quale lavoravo. La formula era quella di richiesta di “un contributo per ben figurare”. Credo sia stato più per commiserazione che altro se la FIAT ci fece pervenire, assieme ad uno scatolone di gagdet, un discreto numero di buoni benzina (di cui non facemmo parola naturalmente agli amici milanesi, ben più ricchi di noi) e la mia azienda un assegno di ben 150.000 lire (c.ca 75 € attuali), che restò l'unico contributo finanziario alla nostra “Polarsirkel 67”.

Il materiale veniva immagazzinato tutto nel garage di Ennio e a questo punto si rese necessaria una riunione a casa mia, per risolvere gli ultimi eventuali problemi.

Le macchine disponibili erano due: quelle dei milanesi. Ma sarebbero state sufficienti solo per i passeggeri e poco altro. Occorreva almeno una terza vettura e, non so come mai, Alberto ed Ennio quel giorno guardarono me:

«Ma io ho solo una 850, non mi fiderei nemmeno ad andare al Gran S. Bernardo, figuratevi in Norvegia»

«Bel guaio…»

«E non è l'unico: Isabella...aspetta un marmocchio»

«Ma lo dici adesso…?»

«Mi spiace ma volevamo essere sicuri…»

Era la crisi. Fermare ora questa macchina organizzativa significava perdere la faccia di fronte a tutti. E poi, a pensarci bene, erano poi solo più i due problemi da risolvere con ben due mesi a disposizione.

«Bene, dormiamoci sopra. Vedrai che la soluzione la troviamo.

Ci vediamo giovedì, al CAI». Disse il Capo.

Conoscendo Alberto, questa volta stranamente conciliante, non dubitavo che la soluzione l'avrebbe trovata.

Mi sentivo responsabile di questi due “inconvenienti di percorso” e non ci dormii sopra perché almeno ad uno di questi potevo rimediare: Quello della vettura!

La mattina successiva telefonai in corso Bramante dove allora c'era la Filiale principale della FIAT per prenotare una 1100 Famigliare, come quella del Trisoglio.

Me la confermarono per il momento giusto e persino con la permuta della mia 850, che non era mai stata un granché.

La sera del giovedì si chiuse in un clima decisamente più disteso. Sia perché diedi subito la notizia del mio nuovo acquisto, sia perché Alberto aveva risolto il problema dell’elemento femminile tirando fuori dal cilindro una sua conoscenza, che sarebbe stata ben contenta di partecipare al nostro progetto: Si chiamava Bluette e la foto che si era portata dietro riscosse la nostra completa approvazione.

Isabella, di salute stava ottimamente e durante la mia assenza sarebbe andata a Livorno ospite di mio padre che non vedeva l'ora di diventare nonno.

Dunque tutto risolto e i preparativi potevano continuare; del resto non restava più che imballare tutta la massa di materiali che riempivano il garage di Ennio, stabilire le varie tappe del viaggio e naturalmente fissare gli obiettivi alpinistici che poi erano lo scopo della nostra “spedizione”. Arrivò anche la mia brillante macchina nuova, di un bel grigio azzurro, che utilizzammo già nel corso degli intensi allenamenti cui ci sottoponevamo durante il tempo libero.

E poi arrivò anche il giorno per caricare le macchine e per riunire, la prima volta, tutti insieme quelli che si sarebbero fatti compagnia per quaranta giorni, nel bene e nel male. Ma il battesimo della mia macchina non fu dei più felici: Il sovraccarico eccessivo che aveva fatto raschiare a terra la sua povera marmitta, ci obbligò a ritardare di un paio di ore la partenza per distribuire meglio i carichi: Quando si dice la programmazione...

Era il 15 luglio dell'Anno Domini 1967.

Da questa colorita descrizione di Paolo non mi pare di uscire molto bene.

Col senno di poi però devo dire che i miei amici mi avevano subito centrato, cosa che invece a me era sfuggita nei loro riguardi.

A tale proposito voglio segnalare un episodio che forse Paolo dimentica per non dare una nota di tristezza al suo racconto. Episodio che, quello sì, avrebbe compromesso il risultato finale e che mi fece conoscere meglio uno dei due miei compagni di ventura. Circa due mesi prima della partenza, durante la discesa dalla Pointe Lachenal, Ennio fu sorpreso da una brutta tormenta assieme all'amico Balmamion e a due francesi, che, fra l'altro ne avevano rallentato la salita, che li bloccò tutta la notte al Col de Midi. Nessuno aveva alcuna attrezzatura da bivacco e la notte la passarono scavando un buco nella neve con una temperatura talmente bassa che uno dei due francesi non riuscì a sopravvivere, nonostante proprio Ennio si fosse privato per lui della giacca a vento, sostituendola con un sacco nero, quelli dell'immondizia, che aveva sempre nello zaino!

Appena fu possibile gli telefonai spaventato: una preoccupazione che non comprese bene; in fondo non aveva rimediato neppure un principio di congelamento e non capiva bene perché questo brutto episodio avrebbe dovuto impedire la sua partecipazione che, invece, poi si dimostrò determinante: sicuramente più della mia.

Dalla documentazione che avevamo ricevuto dai pochi norvegesi appassionati di montagna, a quell'epoca grandi navigatori e pescatori, c'era una immagine che aveva subito stuzzicato la nostra curiosità: un pilastro grigio del gruppo del Trolltindan, che sbucava da un lugubre canale che partiva dal mare, dal nome piuttosto complicato:

La parete sud del Geitgaljartind

La parete sud del Geitgaljartind

Era vicino a Svolvaer, la capitale delle Lofoten, dove ci eravamo messi in contatto con l'unico alpinista di tutte quelle Isole.

Sarebbe stato relativamente facile allestire il nostro campo proprio nel fondo del fiordo dove finiva il canale: l’Ostpollen.

Purtroppo non avevamo fatto bene i conti con l'elemento che si dimostrò poi il nostro peggior nemico: la pioggia. Più precisamente con gli effetti che questo elemento meteorologico avrebbe esercitato su di noi. Fisicamente e moralmente.

Armati tutti di buona volontà ci mettemmo subito in azione sempre protetti dagli indumenti di cui fortunatamente i nostri sponsor ci avevano generosamente provvisto, cioè le classiche mantelline, tute impermeabili, e, appunto gli scarponi di gomma della Pirelli (il Goretex doveva ancora entrare sul mercato) col risultato che alla sera avevamo tutti gli indumenti da strizzare a causa dell'assenza di traspirazione.

Il compito di asciugatura fu affidato a Bluette, compreso anche quello di Vestale (doveva andarsi a cercare la legna che poi doveva asciugare, per accenderla) oltre al compito già previsto di cuoca e vivandiera. In questo caso, armata di canna da pesca si procurava anche i merluzzi da cucinare e i funghi che qui abbondavano e nessuno degli abitanti raccoglieva.

Pieni di iniziale entusiasmo perché avevamo piazzato le nostre tende in un posto molto suggestivo.

L’ampia spiaggia della baia del campo base

L’ampia spiaggia della baia del campo base

Cominciammo subito a porre l'assedio a quello che avevamo deciso essere il nostro obiettivo girandogli attorno con una serie di incursioni di cui parla Paolo nel suo diario ma di cui io non ricordo nulla, forse proprio a causa loro scarso interesse alpinistico, se non i relativi ritorni con un morale ogni giorno più basso a causa della pioggia. Proprio per evitare subito un naufragio totale, si decise di provare lo stesso, nonostante la pioggia battente che continuava a scorrere lungo le placche lisce e probabilmente piene di licheni del pilastro Sud del “Geit”, cui pensavamo tutti e tre durante le brevi “notti” che passavamo col chiarore della mezzanotte locale, nell'umidità del sacco a pelo. Dopo tre ore di marcia sotto la consueta pioggia, nel fango, in una boscaglia priva di sentiero, cominciai a salire sulla neve fradicia che lambiva la parete e poi fra questa e la roccia che in basso era stata lisciata dall'antico ghiacciaio.

Appena questa si articolava in una serie di fessure dove si poteva piantare qualche chiodo lasciai generosamente il comando a Ennio con il classico “vai avanti tu”. Di lì in avanti la roccia si faceva verticale: con la mia consueta ipocrisia pensavo che il mio dovere a quel punto dovesse finire lì...

I due successivi tiri di corda furono di una roccia che presentava qualche strapiombo e qualche placca liscia che superammo con caparbietà in quattro ore. Ma il ghiaccio era rotto, lasciammo lì corde e chiodi per risalire più in fretta il giorno dopo con altro materiale ma purtroppo fra i materiali a nostra disposizione mancava una cosa fondamentale che io avevo completamente dimenticato di comprare a Torino: I chiodi ad espansione.

Credo che a quell'epoca nessuna spedizione rinunciasse, data la posta in gioco, solo per una questione etica, a questo risolutivo arnese che all'epoca necessitava per essere usato di un banalissimo scalpello senza necessariamente usare il tassellatore pneumatico con relativo compressore che Maestri aveva usato sul Cerro Torre.

Fu il mio errore più marchiano perché Ennio dopo altri due tiri di corda, sempre molto difficili, fu bloccato da una pancia liscia solcata solo da un paio di fessure dove anche i più piccoli dei nostri chiodi non riuscivano proprio a entrare. Era la fine: la pioggia continuava a picchiare peggio delle altre volte, e nella nebbia non riuscivamo a vedere nulla sopra la nostra testa. Con noi c'era anche Paolo e mestamente cominciammo le doppie per il ritorno togliendo tutto il materiale che avevamo lasciato sin lì, convinti, ognuno in cuor proprio, che, per un banale errore del cosiddetto “Capospedizione”, la nostra avventura sarebbe stata un fiasco.

Il destino volle che il giorno successivo al nostro triste rientro ci fosse una radiosa giornata. Appena messo il naso fuori dalla tenda guardai la montagna che avevamo mancato il giorno prima. Dalle pieghe della sua parete mi pareva che sghignazzasse. Si decise tutti insieme di girargli la schiena per andare a fare i turisti. Fra i giorni di viaggio e quelli successivi non ci eravamo mai concessi una pausa: una pausa di riflessione come si dice. Mentre gironzolavamo per i fiordi con le nostre macchine tutte sporche alla ricerca di qualche nota interessante, i nostri pensieri comunque erano sempre lì, su quella maledetta parete.

Sconsolati e con il morale a terra ma non arresi, al rientro, Ennio cui si era accesa una lampadina in testa, affronta con determinazione il caos del baule della nostra auto. Provvidenzialmente dal marasma, come per magia, esce una placchetta di acciaio nera con due buchi che mi ricorda vagamente una cosa che avevo visto da poco nel negozio di Leo Ravelli.

«E' una “rurp”» mi dice «si pianta per pochi millimetri nelle pieghe del granito, chissà, forse potrebbe andar bene nelle piccole fessure di quella placca…»

«Vuoi mica tornare là?»

«Non so, ma se sei d'accordo si può provare a vedere se funziona»

Il grande Einstein ha detto in un suo celebre discorso che: É nella crisi che sorge l'inventiva, la scoperta, la grande strategia.... L'ho letto da poco, ma quando l'ho letto ho ripensato proprio a quella volta lì quando con quella piccola piastrina in mano, emersa dal disordine ci siamo seduti tutti al tavolo del nostro campo base a studiare “la grande strategia”.

Ecco, anche se eravamo solo a livello del mare, quella parete l'avremmo affrontata come si fa con una montagna Himalayana. O come aveva fatto Guido (Rossa) con le placche Gialle della Sbarua: una domenica per volta. L'avremmo fatta anche noi così, un po' per volta, Ennio ed io, da una tenda alla base della parete, riforniti giornalmente da Paolo, Dioni (Zavadlav) e il Pulini, che non ci avrebbero dato il permesso di scendere finché non fosse stata ora di venirci ad aspettare in punta.

La tenda alla base della parete. In basso la baia del Campo Base

La tenda alla base della parete. In basso la baia del Campo Base

Dopo un paio di giorni avevamo piazzato una tenda alla base della parete e attrezzato la parete sino al punto che ci aveva visto tornare. Il giorno decisivo sono in sosta sulle staffe, con Ennio che, 10 metri sopra di me tirava fuori la sua preziosissima “rurp” e prova a piantarla in una di quelle pieghe della “pancia” che ci aveva bloccato.

Dioni su uno spettacolare terrazzo, duecento metri sotto, col fiato sospeso ha appena caricato la molla della sua “Paillard” per fissare il momento solenne con lo zoom al massimo del “tiraggio”.

Zavadlav che riprende dal nido d’aquila la prima metà della scalata.

Zavadlav che riprende dal nido d’aquila la prima metà della scalata.

Suona bene il martello di Ennio su quella minuscola piastra di acciaio, comunque mi dice di prepararmi al peggio mentre si appende al cordino da 5 mm fissato a questa. Poi non lo vedo più ma sento il suo martello picchiare ancora su altri chiodi e la corda scorrermi per le mani. Questo è uno dei pochi ricordi che mi rimangono di quei momenti. Perché altre 10 ore ci occorsero, alternandoci al comando, per superare le difficoltà che ancora incontrammo a suon di chiodi, cunei di legno e staffe, ormai caricatissimi anche perché qui si poteva arrampicare per 24 ore consecutive e delle quali ho vaghi ricordi. Stranamente, ricorda Paolo nel suo diario, quel giorno non avevamo visto una goccia di acqua.

Quei momenti me li fanno tornare alla memoria solo le immagini in Super8 che Zavadlav prese dalla punta, dopo che, con Paolo, era disceso e poi risalito, ormai sicuri che (grazie alla rurp) ce l'avevamo fatta!

E da questo momento i miei ricordi svaniscono completamente. Probabilmente, come mi spiega sempre Paolo Henry, sono soltanto le forti emozioni a cancellarsi, la cui riserva si era esaurita sulla parete Sud del Geitgaljartind. Credo sia meglio passare il testimone a Ennio, che penso ricordi ancora qualcosa delle ultime scorribande nei fiordi delle Lofoten.

Ennio

Tecnica collaudata di Alberto, quella dell’autoironia: è un invito agli altri per far loro dire “beh in fondo non è proprio che non hai fatto niente tu, anzi se non era per te…

E così tocca proprio a me, che in queste cose sono, come si dice “tagliato fuori, terminare questo racconto.

Confesso che anch’io non sfiguro per perdita di neuroni e mi posso tranquillamente mettere come primo di cordata. Con l’aiuto del diario di Paolo che, fra l’altro ci ricorda gli ultimi otto giorni che passammo alle Lofoten. Ne ricordo solo uno passato senza pioggia, e dire che lì le giornate sono proprio lunghe in quella stagione.

Smontato, con un certo rimpianto, in cui i momenti di profonda delusione si erano alternati a quelli di esaltante euforia, e grazie all’aiuto prezioso, che ci viene offerto da un signore del luogo con la sua barca, trasportiamo il nostro materiale alle auto.

Per gli abitanti locali eravamo diventati un piacevole diversivo e spesso ci venivano a trovare credo per assaggiare i piatti gustosi della cucina italiana che uscivano dalle abili mani della nostra Bluette.

Con tre corti traghetti ci trasferimmo nell’isola di Hynnoy dove mettemmo le tende al fondo del Gullesfjord. Non so come ma noi italianizzavamo per semplicità la fonetica: il Vestbotntinde. Col senno di poi è comprensibile che fossero sconosciute perché, alpinisticamente parlando, tutti i giri che facemmo adesso si definirebbero dei lunghi trekking e sempre sotto la pioggia battente.

Di veramente interessante non trovammo quasi niente se non una scalata di 150 metri, sul Vestbotntinde, che ricordo solo adesso leggendone la relazione che Paolo infiorò con passaggi di 3° e 4°.

Al contrario mi affascinava, pur nel suo infinito grigiore, l’atmosfera che si respirava in questo ambiente che sembrava così lontano dal resto del mondo. Un ambiente lussureggiante a livello del mare che poi si spogliava subito per lasciare il posto a enormi prati interrotti molto spesso da una serie di laghetti glaciali e infine dalle rocce e dai nevai che si confondevano col grigiore delle nuvole.

Ennio durante la traversata del Lobergdalstinderne

Ennio durante la traversata del Lobergdalstinderne

Con Alberto, poi, che era tornato dopo una incursione al Mojsalen, la vetta più alta delle Isole, finita sotto una pioggia battente e nella nebbia più fitta, a 300 metri dalla punta, si decise di fare tutta la traversata di un gruppo dal nome complicatissimo:

Il Lobergdalstinderne. Alcuni di noi ci avevano già preceduto a Narvik ma per noi due fu bello chiudere con una lunga cavalcata fatta di brevi arrampicate, nevai, colli e cime appena quotate, la nostra avventura alle Lofoten, forse anche per smaltire la dose di adrenalina accumulata nelle ore passate sul Geitgaljartind. Qualcuno di noi nell’euforia del ritorno ha paragonato la sua parete Sud, quella che avevamo scalato, alla Est del Gran Capucin. Alberto che le ha scalate entrambe mi ha confessato che forse, in quel momento, non si pensava proprio che cinquant’anni più tardi qualcuno, con poche ore di viaggio in aereo e non in otto giorni di viaggio su tre macchine cariche all’inverosimile, sarebbe andato a controllare…

Gli alpinisti componenti la spedizione. Da sinistra: Dionisio Zavadlav, Ennio Cristiano, Alberto Marchionni, Enrico Pulini e Paolo Rattazzini.

Gli alpinisti componenti la spedizione. Da sinistra: Dionisio Zavadlav, Ennio Cristiano, Alberto Marchionni, Enrico Pulini e Paolo Rattazzini.

Potrebbe interessarti anche:

Dall'Archivio di Monti e Valli, maggio 2001: «40 anni fa, il Pucahirca Central…»

Mauro Brusa

Andiamo in Yosemite?

Fabio Ventre, Scuola Nazionale di Alpinismo G. Gervasutti