escursionismo

natura

storia

Arcipelago-Toscano

Colonia-Penale Agricola

Isola-Capraia

Torre-Zenobito

Semaforo-Monte-Arpagna

escursionismo

natura

storia

Arcipelago-Toscano

Colonia-Penale Agricola

Isola-Capraia

Torre-Zenobito

Semaforo-Monte-Arpagna

Alla scoperta di alcuni tesori escursionistici dell'Isola di Capraia

di Mauro Brusa

La Colonia Penale Agricola, il Semaforo di Monte Arpagna e la Torre dello Zenobito

L'escursionismo, un tempo praticato quasi esclusivamente in aree montuose, negli ultimi venti anni anche in ambito CAI ha allargato i suoi orizzonti fino a spingersi... al mare, dischiudendosi a nuove prospettive dove non mancano itinerari appaganti, come ad esempio il noto sentiero della traversata delle Cinque Terre in Liguria.

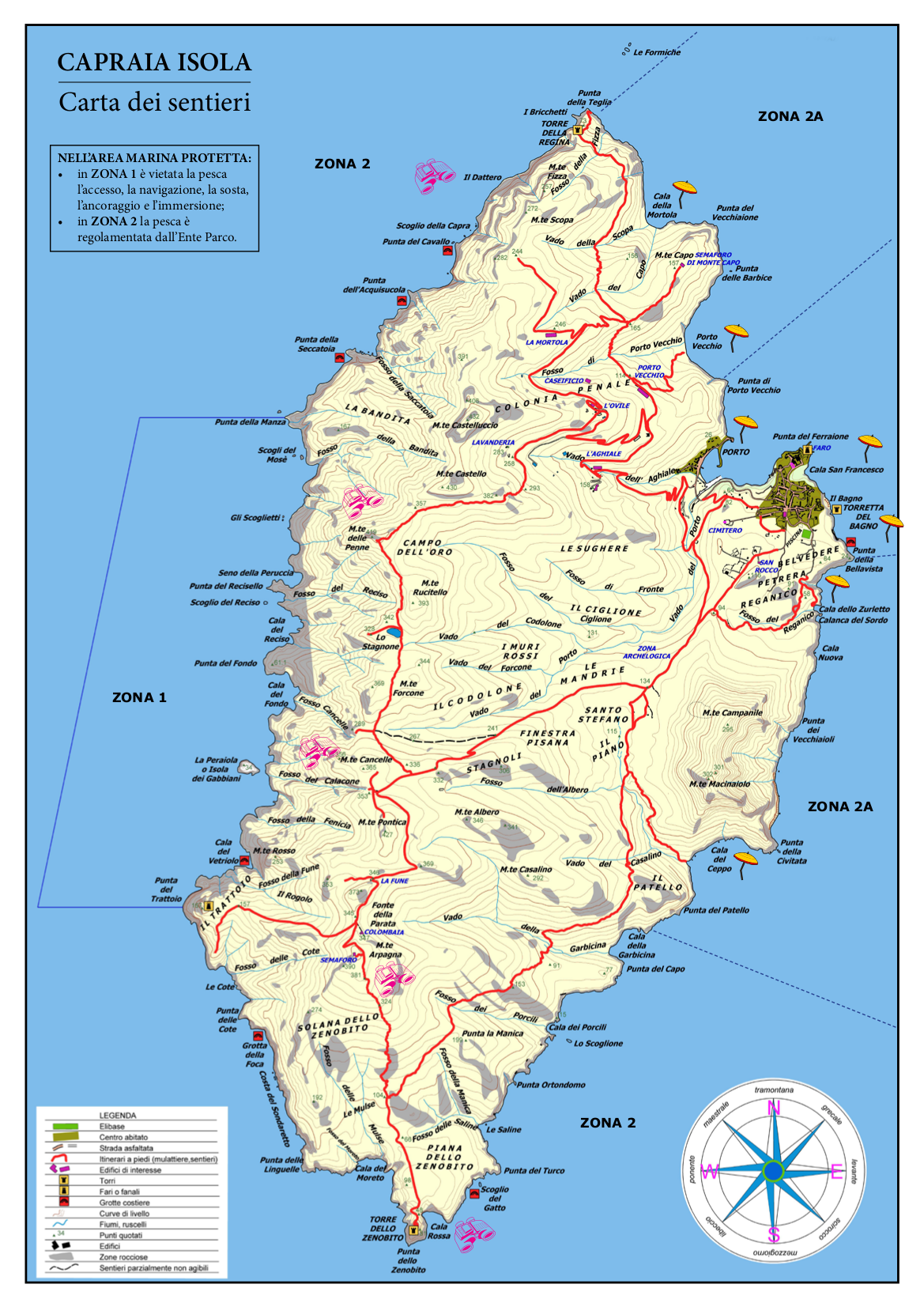

Le isole dell'Arcipelago Toscano (dal 1996 Parco Nazionale) sono un autentico scrigno di tesori escursionistici, dalla Grande Traversata Elbana lunga ben 72 Km, all'Isola del Giglio, all'Isola di Capraia.

Proprio quest'ultima, grazie alla sua natura selvaggia, primordiale e totalmente montuosa, un trionfo di profumi, di colori, di prospettive, di suoni e di silenzi offre itinerari di rara bellezza in grado di soddisfare anche gli escursionisti più esigenti, come quello più impegnativo che sale al Monte le Penne 420 m e che al ritorno passa per lo Stagnone, l'unico specchio d'acqua naturale – ma stagionale – presente nell'Arcipelago Toscano, che nel 2012 è stato oggetto di un intervento (a cura dell'Ente Parco) di eradicazione della Typha latifolia, pianta endemica delle acque stagnanti, che l'aveva quasi completamente soffocato.

L'isola è l'unica dell'Arcipelago ad essere di origine vulcanica e si sarebbe formata all'incirca nove milioni di anni fa. La ricchissima vegetazione è la tipica macchia mediterranea (erica, corbezzolo, rosmarino, mirto, elicriso, asfodelo, ecc. ecc.) che annovera diversi endemismi, tra cui si segnalano una particolare varietà di oleandro, un cespuglio di rosmarino dai fiori bianchi ed un “fossile vivente”, ovvero la palma nana presente su una parete rocciosa nei pressi della Punta del Dattero. La fauna terrestre non registra significative presenze mentre quella volatile, sia stanziale che migratoria, è decisamente importante, fatta sia di uccelli tipicamente marini (gabbiano corso, gabbiano reale, marangoni dal ciuffo) che di rapaci (falco pescatore, falco pellegrino, gheppio). Tra i rettili spicca la lucertola di Capraia presente solo su quest'isola, mentre in mare – poco al largo – è facile avvistare cetacei.

Due itinerari escursionistici sono particolarmente interessanti, non solo per le peculiarità naturalistiche ma anche sotto l'aspetto, per così dire, storico.

L'Isola dal 1863 al 1869 (1) fu sede dello “Stabilimento del Domicilio Coatto nell'Isola di Capraia” costituito ufficialmente il 3 ottobre 1863 a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 1409 del 1863, nota come “Legge Pica”, dal nome del deputato proponente.

Il provvedimento era destinato ai rei di brigantaggio politico post-unitario, ai loro manutengoli e, in generale, ai soggetti “devianti”: camorristi, oziosi, vagabondi, ladri, persone sospette, ubriaconi, ecc. ecc. I coatti erano alloggiati nell'ex convento di S. Antonio mentre il personale di sorveglianza si acquartierò nel Forte San Giorgio.

Successivamente, dal 1873 l'isola ha ospitato una Colonia Penale Agricola (2) che occupava all'incirca 1/3 dell'intera superficie dell'isola, poi rinominata Casa di Lavoro all'Aperto, infine Casa di Reclusione di Capraia Isola convertita a carcere di massima sicurezza (la Diramazione Aghiale) sul finire degli anni 1970 sino alla chiusura definitiva del 31 ottobre 1986.

Ai tempi della colonia agricola i carcerati avevano realizzato vastissimi e impressionanti terrazzamenti per le coltivazioni, dotati di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana e di impianti di irrigazione, che andarono ad aggiungersi a quelli preesistenti costruiti dagli abitanti; allevavano animali, producevano formaggi, vino e olive che servivano sia al consumo interno che a quello della popolazione locale.

Attrezzatura agricola abbandonata (foto dell'Autore)

Attrezzatura agricola abbandonata (foto dell'Autore)

(In tempi recenti - anni 2000 - alcuni terrazzamenti sono stati in parte recuperati e nuovamente destinati alla coltivazione e all'allevamento).

Da una dotta e doviziosa relazione del marzo 1940 stilata da Vincezo De Siervo, Ispettore agricolo del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena, si apprende che «la Colonia [...] ha continui necessari contatti con la popolazione civile. La Centrale (3) infatti e l’alloggio del dirigente sono avulsi dal tenimento, da cui distano circa 3 km. e sorgono in paese. Gli agenti con famiglia hanno tutti case in fitto nel paese. Molti servizi che funzionano per opera di internati sono usufruiti anche dai locali per mancanza di altra mano d’opera. Così l’unico barbiere è un internato e lo stesso dicasi del calzolaio, fabbro, falegname, fornaio, ecc.

Per tutti i lavori da farsi, sia da muratore che da contadino è richiesta dai privati la mano d’opera internata. Lo spaccio della Colonia, situato in paese serve il personale e relative famiglie come i locali. Mancando infatti ogni risorsa nell’isola, la Colonia che solo produce generi di prima necessità come uova, latte, verdure ecc. non può estraniarsi dal paese che manca di comunicazione giornaliera col continente e dove vecchi e bambini non possono lasciarsi privi di quanto loro abbisogna».

Diversamente da quanto verrebbe da immaginare pensando ad una istituzione sostanzialmente mirata ai lavori forzati, gli “ospiti” della Capraia non erano il peggio della popolazione carceraria italiana. Al contrario, si trattava di soggetti a “bassa pericolosità sociale”, come si direbbe oggi, tanto che i reclusi/contadini senza restrizioni per mancanze disciplinari (4) erano di fatto liberi e rientravano nei «dormitori» prima del tramonto per consumare il pasto serale e trascorrere la notte.

In merito all'istituto della colonia penale, nel volume “Le colonie penali nell'Arcipelago Toscano tra l'Ottocento e il Novecento” lo studioso Alfredo Gambardella osserva: «L’istituzione delle colonie penali agricole e in particolare l’esperienza relativa alle isole dell’Arcipelago Toscano, rappresentano, nella storia delle istituzioni penitenziarie, un esempio significativo di come sia possibile prevedere soluzioni alternative alla pena detentiva scontata nelle carceri, tradizionalmente intese come luoghi chiusi». E ancora: «[...] possiamo evincere alcune peculiarità che rendono l’istituto rispondente a precise realtà storiche e sociali, soprattutto in relazione ad una logica penitenziaria non estranea a istanze riformiste e filantropiche. Ho assunto il lavoro, in particolare quello organizzato all’aria aperta, come l’aspetto distintivo delle colonie penali, che offrono ai detenuti la possibilità di espiare la loro pena in un ambito meno costrittivo».

La Colonia era composta dalla Centrale (Direzione), situata in paese, e dalle “Diramazioni” poste all'esterno lungo le pendici montuose ed erano tutte servite da strade, disponevano di acqua corrente ricavata da pozzi e cisterne, di luce elettrica e, successivamente, di collegamento telefonico. L'unica Diramazione collocata al porto era La Salata, stabilimento per la lavorazione del pesce, oggi sede della Pro Locoe e della Guardia Costiera. All'interno vengono ospitate mostre temporanee e l'annuale "Sagra del Totano", evento clou della vita isolana che si svolge a inizio novembre.

Il primo itinerario parte a destra della chiesa dell'Assunta (al Porto) e si snoda lungo le pendici del lato nord-est ed è la strada ex rotabile a fondo naturale che collegava il Porto ai vari edifici del sistema carcerario (le Diramazioni) sparsi su quella porzione di territorio e che si estende fino alla Punta del Dattero: l'Aghiale (l'ultimo rimasto in funzione), la lavanderia, il piccolo cimitero ottocentesco per quei detenuti le cui famiglie non potevano sostenere le spese di rientro, l'ovile, il caseificio, Porto Vecchio, la Mortola. La pendenza è sempre molto dolce, almeno fino alla Mortola, ma è meglio indossare calzature idonee (5). Sono presenti alcuni radi pini marittimi, non autoctoni, bensì piantumati a scopo ornamentale all'epoca del carcere, che tutt'oggi contribuiscono a creare scorci suggestivi di rara bellezza.

La Diramazione dell'Aghiale nel 1940 e nel 2003 (foto b/n allegata alla relazione De Siervo; foto a colori dell'Autore)

La Diramazione dell'Aghiale nel 1940 e nel 2003 (foto b/n allegata alla relazione De Siervo; foto a colori dell'Autore)

Questa strada offre anche l'emozionante possibilità di una breve passeggiata “all'ombra delle stelle”: di notte è sufficiente percorrerne poche decine di metri per uscire completamente dalla luminosità dell'abitato e godersi lo spettacolo del cielo stellato come lo si può ammirare solo in mare aperto (o in alta montagna).

Il secondo itinerario è la “Strada vicinale del Semaforo” (sebbene si tratti di una mulattiera, voluta dalla Regia Marina e costruita dai detenuti) che collega il paese al Semaforo di Monte Arpagna 410 m.

La caratteristica peculiare della mulattiera, completamente lastricata con pietre chiare, è quella di essere per lunghi tratti sopraelevata rispetto al livello del terreno, anche fino a un metro, allo scopo di eliminare i saliscendi naturali mantenendo dove possibile una pendenza abbastanza costante, anche impegnativa in alcuni tratti a filo del terreno: un lavoro monumentale che lascia meravigliati.

La Strada Vicinale del Semaforo (foto di Fabio Guidi, news.isoladicapraia.it, per gentile concessione)

La Strada Vicinale del Semaforo (foto di Fabio Guidi, news.isoladicapraia.it, per gentile concessione)

Poco dopo il Piano, al di sotto della Strada si nota un piccolo nuraghe edificato da una famiglia di allevatori sardi residenti a Capraia (foto dell'Autore)

Poco dopo il Piano, al di sotto della Strada si nota un piccolo nuraghe edificato da una famiglia di allevatori sardi residenti a Capraia (foto dell'Autore)

Capraia è un trionfo di profumi, di colori, di prospettive, di suoni e di silenzi che offre itinerari di rara bellezza

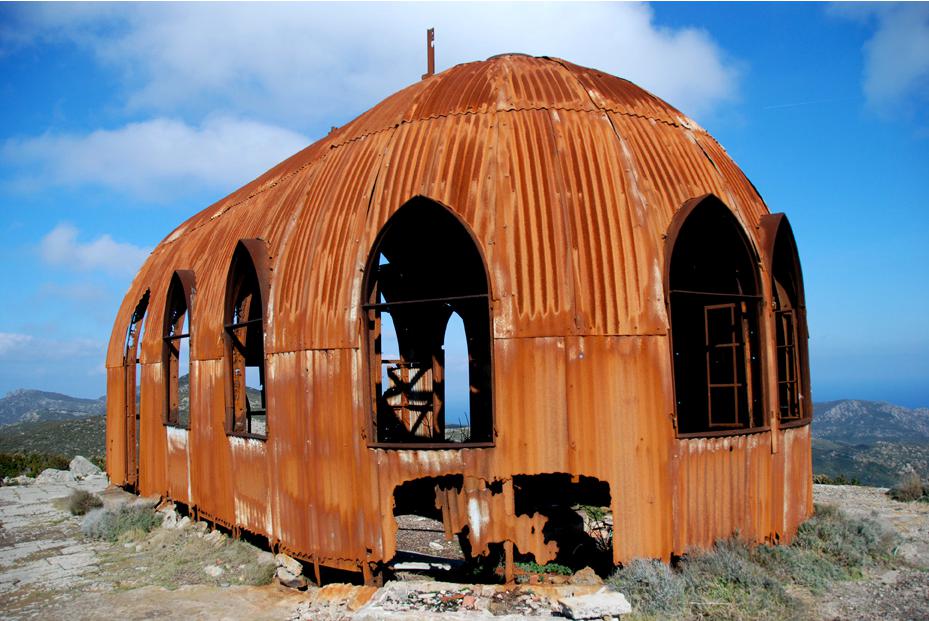

Il semaforo–osservatorio marittimo posto in vetta al Monte Arpagna e realizzato ai primi del 1900 era un piccolo edificio ad un piano f.t. a pianta rettangolare interamente verniciato di grigio. Era presidiato da personale della Regia Marina allo scopo principale di controllare il traffico marittimo, in particolare quello da e verso la Corsica, e di fornire assistenza al naviglio in transito. A tal fine era dotato di un potente binocolo montato su rotaie, con orizzonte di 360°; di un faro posto sul terrazzino ricavato sul tetto, cui si accedeva dall'interno mediante scala a chiocciola, per la segnalazione notturna della posizione; una radio (resti del traliccio dell'antenna); il telegrafo per comunicare con il paese e con la terraferma (c'era un cavo sottomarino); enormi bandiere da segnalazione da issare su un pennone; un segnalatore luminoso la cui portata consentiva di raggiungere anche una analoga vedetta posta in cima al Monte Capanne, sull'Isola d'Elba.

Nel 1914 venne attivato anche un osservatorio meteorologico, munito di anemometro, barometro, pluviometro e termometro, per raccolta e trasmissione dati che che ha funzionato fino fino al 1952, anno di cessazione delle attività; il semaforo-osservatorio aveva già interrotto il funzionamento dall'8 settembre 1943 (6) fino alla fine delle ostilità.

A seconda delle esigenze l'impianto poteva essere servito addirittura da 18 marinai per turno; il personale era alloggiato in due edifici in pietra di cui oggi esistono solo più i ruderi, uno detto “l’Alloggio del Capitano”, riparato dal vento da un possente muraglione, ed uno per i marinai detto anche “la Colombaia”, posti lungo le pendici del monte (versante nord), ben al di sotto della vetta. Dagli alloggiamenti al semaforo la mulattiera diventa sentiero.

Il semaforo e l'alloggiamento dei marinai; quello del "Capitano" o del "Capo" si trovava alla medesima altitudine ma sull'insellatura (foto dell'Autore)

Il semaforo e l'alloggiamento dei marinai; quello del "Capitano" o del "Capo" si trovava alla medesima altitudine ma sull'insellatura (foto dell'Autore)

Il Semaforo oggi è ormai ridotto al solo scheletro arrugginito della struttura portante avendo il vento, che a volte tocca i 150 Km orari, divelto nel tempo porte, finestre e pareti.

All'interno del Piano Strutturale adottato dal Comune nel gennaio del 2011 si auspicava, «compatibilmente con le previsioni normative del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e con il Piano di Valorizzazione dei beni civici, la riqualificazione degli edifici ubicati in località La Mortola, il Semaforo, la casa dei Marinai (colombaia) e la Casa del Capo, rispettivamente come centro spirituale, centro osservazione, punto di sosta per escursionisti».

Il semaforo come si presentava fino a pochi anni fa (foto di Fabio Guidi, news.isoladicapraia.it, per gentile concessione)

Il semaforo come si presentava fino a pochi anni fa (foto di Fabio Guidi, news.isoladicapraia.it, per gentile concessione)

Dal semaforo è ben visibile, verso Sud, la Torre dello Zenobito (7), edificata nel 1545 dalla Repubblica di Genova (di cui l'isola era possedimento) con la funzione di punto di avvistamento per segnalare tempestivamente la presenza delle navi dei pirati saraceni che all'epoca infestavano il Mediterraneo e periodicamente assaltavano le coste e le isole. A tale scopo era in grado di comunicare con il Forte San Giorgio posto a difesa del centro abitato.

La Torre è un edificio non restaurato in pietra, cavata sull'isola, a pianta circolare con sezione a tronco di cono e tre piani f.t. con un soppalco ligneo (non originale) che fa da soffitto alla sala principale posta al piano intermedio, dove è situato l'ingresso, in cui si può ammirare un grande caminetto in pietra lavica color ruggine.

Sull'Isola le torri di guardia erano in totale quattro; da Nord, in senso orario: Torre della Regina o della Teglia, Torre del Porto, Torre dello Zenobito, Torre del Trattoio.

La Torre dello Zenobito (foto di Fabio Guidi, news.isoladicapraia.it, per gentile concessione)

La Torre dello Zenobito (foto di Fabio Guidi, news.isoladicapraia.it, per gentile concessione)

La sala del camino all'interno della Torre (foto di pubblico dominio tratta da Wikipedia)

La sala del camino all'interno della Torre (foto di pubblico dominio tratta da Wikipedia)

Dalla piazzetta del paese, quella della chiesa parrocchiale di San Nicola, prendere la strada che esce dall'abitato e che, dopo pochi minuti di cammino, diviene sterrata per poi trasformarsi nella mulattiera anzi descritta.

Si giunge al Piano, una porzione di terreno agricolo pianeggiante, già antico insediamento romano (8), da inizio anni 2000 adibito alla viticoltura (aleatico passito). Salendo, la vegetazione semiarborea forma in alcuni tratti una vera e propria galleria; superato un serbatoio di acqua con una fontanella (nel 2003 era secca) si trascura il bivio a DX che porta allo Stagnone; la pendenza si fa man mano meno ripida per poi perdere qualche metro di dislivello e giungere ad un muraglione diroccato che è quanto resta dell'alloggio del Capitano. Da qui il Monte Arpagna dista una ventina di minuti. Dalla vetta il panorama è superbo: Corsica, Isola di Montecristo, Isola d'Elba ecc. ecc.

Volendo prolungare l'escursione, in due ore fra andata e ritorno, per terreno roccioso e tracce di sentiero si può raggiungere la Torre dello Zenobito, raggiunta la quale si può optare per un percorso ad anello (9) e rientrare percorrendo “Il sentiero perduto dello Zenobito”, cioè l'antico cammino originale parallelo alla costa Est che dal paese portava alla Torre e di cui si erano perse le tracce, ripulito e ripristinato nella primavera del 2010 dopo due anni di lavoro da parte di volontari isolani.

Per inciso si segnala anche che la rete di scuole “Scuole Outdoor in Rete” dal 2016 invia sull'isola i propri studenti che si occupano, a turni settimanali, di attività di recupero storico e paesaggistico, tra cui i sentieri. Grazie a questa iniziativa sono già stati interamente ripristinati e/o ripuliti il sentiero didattico del Reganico (scarica l'opuscolo informativo), il Sentiero Vicinale della Fonte detta anche strada Romana e la strada per il Semaforo (dal bivio per lo Stagnone e il Piano).

Una volta tornati in paese è altamente raccomandata una digressione alla Cala dello Zurletto per un bel bagno ristoratore – stagione permettendo - in una incantevole, piccola, insenatura della scogliera raggiungibile tramite un buon sentiero. Non essendoci spiaggia l'ingresso e l'uscita dall'acqua non sono proprio agevoli e, in caso di mare mosso, il bagno è da evitare.

La Cala dello Zurletto (foto dell'Autore)

La Cala dello Zurletto (foto dell'Autore)

Mi scuso fin d'ora con i lettori per eventuali imprecisioni, ma sono ormai trascorsi parecchi anni da quando effettuai queste escursioni e può darsi che i ricordi non siano esatti.

Per ulteriori approfondimenti, foto, video o per organizzare un soggiorno sull'isola consultare i siti http://news.isoladicapraia.it e http://www.isoladicapraia.it

Mappa messa a disposizione dal sito www.hotelsaracino.com

Mappa messa a disposizione dal sito www.hotelsaracino.com

Bibliografia essenziale

http://news.isoladicapraia.it

G. Santeusanio, “Una storia inedita dell’isola di Capraia: il domicilio coatto dal 1863 al 1869”, https://storiaisoladicapraia.com

A. Gambardella, “Isole – carcere”, http://www.adir.unifi.it

V. De Siervo, "La Colonia Penale Agricola di Capraia nel 1940", http://www.rassegnapenitenziaria.it

1 - La pratica del confino fu poi ripristinata durante il governo fascista nei confronti dei dissidenti politici e altre persone sgradite (nel 1940 si contavano 154 internati e 69 detenuti).

2 - Il primo Istituto di tale natura sorse a Pianosa nel 1858.

3 - La Direzione ricavata nell'ex convento di S. Antonio.

4 - A tale proposito si riportano dei dati riferiti rispettivamente al 1896 e al 1897: su meno di 200 presenti si contarono 215 infrazioni con 41 recidive e 121 infrazioni con 35 recidive.

5 - Anche se siamo al mare, evitare le infradito, come mi è capitato di vedere quando era tutta sconnessa!

6 - Data in cui venne reso noto l'armistizio con gli anglo-americani, che provocò il repentino, inaspettato e vergognoso sfacelo delle Forze Armate italiane cui non si sottrasse nemmeno la Regia Marina, sebbene fino all'ultimo avesse mantenuto una parvenza di disciplina e organizzazione.

7 - Il nome pare derivi da quello di un monastero alto medievale, noto anche come “Cenobio” presente nei paraggi e di cui si sono perse le vestigia.

8 - Capraia è stata abitata fin dalla notte dei tempi, in quanto si hanno tracce di un insediamento protostorico (II-I millennio avanti Cristo).

9 - In questo caso calcolare tra le 5 e le 7 ore di marcia complessive a seconda del passo.

escursionismo

natura

storia

Arcipelago-Toscano

Colonia-Penale Agricola

Isola-Capraia

Torre-Zenobito

Semaforo-Monte-Arpagna

escursionismo

natura

storia

Arcipelago-Toscano

Colonia-Penale Agricola

Isola-Capraia

Torre-Zenobito

Semaforo-Monte-Arpagna

Potrebbe interessarti anche:

Le potenzialità dell'Escursionismo

Mauro Brusa

Un'escursione alla casaforte di Pertia

Sergio Chiappino