Cento scalate classiche

di Carlo Crovella

Data la valenza delle riflessioni elaborate, proponiamo un articolo del nostro consocio Carlo Crovella, già pubblicato su Alt(r)iSpazi: www.altrispazi.it

Alt(r)iSpazi contribuisce alla conoscenza della montagna e della natura utilizzando le valenze culturali insite in ogni espressione artistica del nostro agire in montagna, nella natura o in territori lontani.

Fotografia, film, letture ed eventi selezionati con cadenza periodica per non perdere nulla di ciò che di buono accade intorno al mondo della montagna.

Ma chi è, oggi, l’alpinista classico?

Siamo agli sgoccioli dell’estate e, fra poche settimane, sugli scaffali della mia libreria si realizzerà lo spostamento stagionale dei libri di montagna. Fra poco i testi sullo scialpinismo scenderanno verso i piani più bassi, a portata di mano in attesa della prossima nevicata, mentre salgono in alto i libri di itinerari alpinistici e di arrampicata.

Con riferimento a questi ultimi, ho notato che, durante i mesi estivi, da un po’ di anni metto nel posto più comodo per essere consultato il testo di Pause sulle scalate classiche. La cosa mi ha incuriosito e, senza pretesa di essere uno psicanalista, ho elaborato alcune riflessioni.

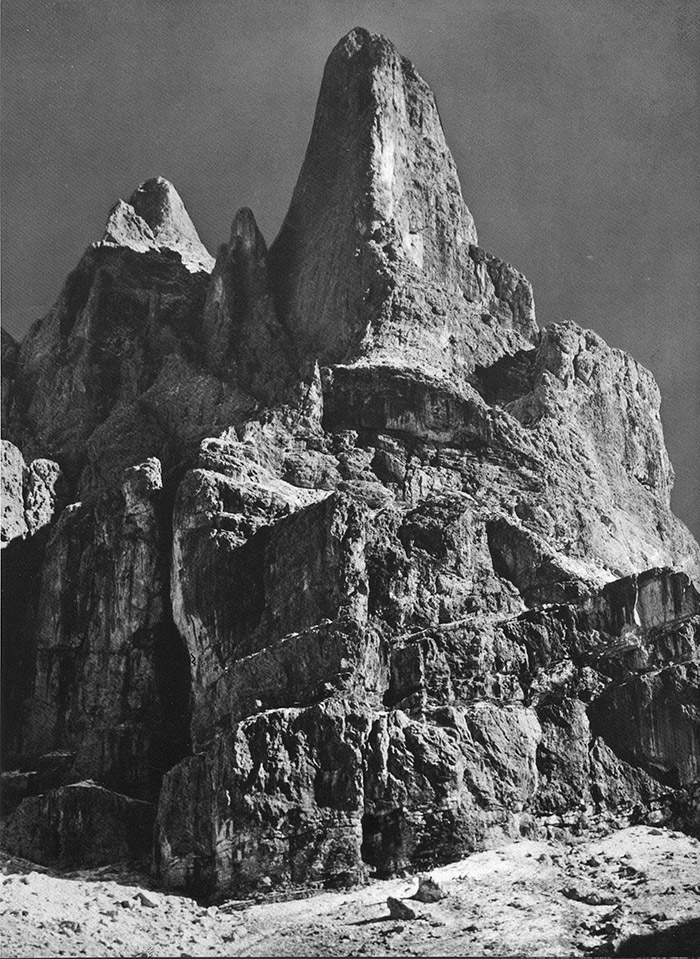

Walter Pause è noto per aver pubblicato due libri interessantissimi per ogni alpinista: “100 scalate classiche (III e IV grado)” e “100 scalate estreme (V e VI grado)”. I testi, apparsi in lingua italiana all’inizio degli anni ’80, sono pressochè esauriti in libreria, ma sono consultabili presso la Biblioteca del CAI.

Tralasciando il testo sulle scalate estreme (che fornisce interessantissimi suggerimenti, ma riservati ad un pubblico molto ristretto), quello sulle scalate classiche è una vera miniera di spunti per l’attività estiva di un alpinista che intenda spaziare lungo tutto l’arco alpino.

Inoltre l’introduzione, intitolala “Arrampicare divertendosi” contiene alcune riflessioni che costituiscono delle vere e proprie gemme di pensiero. Cito le parole di Pause: “In ogni ascensione, il buon alpinista cerca sempre, oltre alla bellezza della gita, altri precisi requisiti: le medie difficoltà (III e IV grado), la roccia buona e appigliata, una via sempre evidente e logica e (importante) pericoli oggettivi ridotti al minimo.”

Ogni anno, quando prendo in mano questo libro, rileggo l’introduzione e ogni anno mi sento sempre più in sintonia con le riflessioni di Pause. La cosa mi stupisce perché io mi considero un alpinista sì “medio”, ma del giorno d’oggi: cosa ho da spartire con gli alpinisti classici, visto che i “classici”, ai loro tempi, erano praticamene i top climber del momento?

Ciò è avvenuto sia nella prima conquista delle Alpi, quella che si è conclusa con la vittoria sul Cervino (1865), sia nella tornata successiva, quando si salì su vette già conquistate in precedenza, ma per itinerari alternativi. In pratica, grosso modo, fino a Mummery. Stiamo parlando quindi di tutto l’alpinismo ottocentesco (Mummery è scomparso nel 1895).

“Che c’azzecca” – viene da pensare – un alpinista dilettate del terzo millennio con i classici di allora?

In prima battuta mi viene da dire che “c’azzecca” perché, essendosi spostato decisamente verso l’alto il livello delle performance, chi oggi dedica qualche weekend estivo a calcare rocce e ghiacciai si pone più o meno sui livelli massimi dei nostri predecessori. In realtà è un parallelismo forzato, perché noi oggi beneficiamo di attrezzatura decisamente più evoluta: se andassimo in montagna con i pantaloni di velluto e gli scarponi chiodati probabilmente non riusciremmo a salire neppure sul II grado.

Ma la risposta non mi dava soddisfazioni perché capivo che non era quello il “vero” punto della questione. Per cesellare a dovere il concetto ho dovuto vivere un’esperienza di sovraffollamento sul Monte Rosa, un paio di estati fa.

Rifugio rigurgitante di folla, tre turni per cenare, al mattino carovana ininterrotta sulla pista (costellata da sistematici residui di soste fisiologiche), sulla vetta appuntita siamo rimasti giusto venti secondi per una foto, immediatamente spodestati dalle cordate che provenivano a getto continuo da entrambe le vie normali di quel gettonatissimo 4000.

Mi dicono che anche in Dolomiti, dove effettivamente non metto piede da un po’ per questioni di organizzazione del mio tempo, i rifugi traboccano di persone, le soste sulle vie sono un groviglio umano e alle doppie devi “prendere il numero” come all’anagrafe.

Tornando alla mia esperienza sul Monte Rosa, nonostante il tempo stupendo, le condizioni perfette dei ghiacciai, la compagnia di gran pregio, la giornata mi ha lasciato un retrogusto amaro. Mancava il senso di libertà, di esplorazione, di immersione nella natura. Il gusto dell’avventura.

È lì che si perfeziona la convergenza fra l’odierno alpinista medio e quello classico. I nostri progenitori per definizione solcavano ghiacciai deserti, scalavano rocce in solitudine e arrivavano su vette incontaminate. Insomma, come dice Pause, arrampicavano “divertendosi”.

Per tornare a divertirmi ho dovuto lasciar da parte, seppur a malincuore, gli itinerari e i massicci più battuti. Mi sono messo alla ricerca di valloni e montagne meno nobili, ma per questo più solitarie e più genuine.

Intorno a Torino (la mia città di residenza) non mancano valloni con queste caratteristiche. Non mancano piccoli massicci che, magari confinanti con quelli di pregio, esprimono caratteristiche completamente opposte. Per comodità di ragionamento parlo delle montagne nordoccidentali, ma il fenomeno è sicuramente riscontrabile ovunque e non solo nell’arco alpino.

Piccoli massicci dove i punti di appoggio sono costituiti da bivacchi non custoditi o da rifugi poco frequentati, dove sulla via, quel giorno, c’è solo la vostra cordata, dove i rumori che sentirete sono rappresentati dal fruscio del vento o dal gracchiare dei corvi.

Mi sono accorto che, per “pescare” spunti operativi in un contesto del genere, più che consultare le raccolte di itinerari di ultima generazione, la mia attenzione è principalmente attratta da testi classici e, in particolare, da quello del Pause.

Molti dei suggerimenti non sono delle novità assolute, nel senso che spesso sono itinerari che il mondo delle montagne ha metabolizzato da innumerevoli anni. Ma, sfogliando le pagine, ci si imbatte anche in altre proposte che sono passate di moda per le loro caratteristiche complessive (lunghi avvicinamenti, location spartane, etc) o semplicemente perché la loro sistemazione geografica risulta diversa rispetto alle “piste battute” dei nostri giorni.

Quando scrivo sulla bellezza emotiva di risalire un vallone appartato o di uscire in vetta senza la folla, i miei figli mi segnalano che rischio di darmi la zappa sui piedi: a forza di decantare la bellezza di questo alpinismo “medio-classico”, in un domani potrei trovarmi immerso nella folla anche sugli itinerari oggi poco battuti. Non credo che ci sarà mai questo rischio: nell’era del “tutto e subito” la preferenza dominante sarà sempre quella per il raggiungimento di una vetta nota, magari sgomitando fra mille altri pretendenti.

Ma – mi chiedo sempre – a seguire le piste battute che gusto c’è? Io non riesco proprio a comprenderlo. Anche qui mi viene in aiuto, indirettamente, il Pause nell’introduzione al suo libro.

Infatti egli conclude: “Questo libro dovrebbe accendere e stimolare la fantasia del giovane alpinista, ma fornire spunti anche per le mete degli anni maturi, essere in grado infine di farci ricordare gli amici, vecchi e nuovi, che ci hanno accompagnato in ognuna di queste scalate”.

Aggiungo io: anche nell’era nell’attrezzatura high-tech, del “più leggero – più veloce”, dell’autogratificazione legata solo alla top performance, l’alpinista classico si distingue perché il suo divertimento deriva da due semplicissimi elementi: il contatto ruvido con la pietra e la silenziosa (ma rilevante) presenza del socio.

Potrebbe interessarti anche:

I 45 anni dell’Aruga-Poma

Carlo Crovella

Eravamo quattro amici....alla Barre

Davide Forni