Il Sasso di Annibale

di Mauro Carlesso

Di Annibale ne abbiamo tutti sentito parlare.

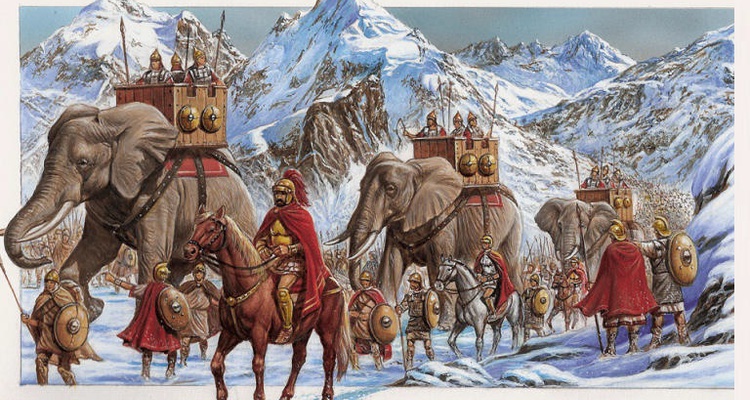

A tutti noi, a scuola, è stato raccontato di quel leggendario transito degli elefanti sulle Alpi.

E leggendario non è aggettivo improprio. La storia di questa traversata infatti non ha mai trovato prove certe sebbene gli indizi a favore del condottiero siano innumerevoli. Proprio ultimamente pare siano state trovate tracce sul Colle delle Traversette, un ostico valico nei pressi del Monviso. Ma sono tracce. E per di più “pare” che siano state trovate. E allora, se non ci sono prove lasciamo stare la storia con le sue discutibili certezze e tuffiamoci nella leggenda che è ben altra cosa e che Annibale, col suo carisma e le sue imprese, le sue vittorie e le sue sconfitte, le sue azioni ed i suoi ozi, della leggenda ne incarna in pieno l’immaginario.

Dicevo che di Annibale tutti ne hanno sentito parlare e quindi che tutti lo conoscono. Ma non tutti sanno che Annibale aveva anche una specie di cognome. Un cognome normale. Si chiamava Barca: Annibale Barca. Un cognome poco roboante e poco rappresentativo delle sue gesta eroiche. Forse per questo a tutti quanti, storici in primis, piace chiamarlo Annibale e basta.

Rimanendo sospesi nella nuvola leggendaria che solleva il nostro prode, è interessante osservare come non ci sia alcun altro personaggio dell’antichità che vanti così tanti luoghi che lo ricordino.

Sarà per via di quell’idea pazzesca e al contempo geniale di valicare le montagne con dei pachiderma che ad Annibale, nonostante la ferocia delle sue battaglie,gli è riconosciuta una certa simpatia rispetto ad altrettanti suoi illustri colleghi d’armi.

E così, per simpatia, non c’è quasi luogo in Italia e nel bacino del Mediterraneo, dove gli abitanti non si siano arrogatiun suo presunto passaggio dando origine ad innumerevoli toponimi. Si pensi alla fontana di Annibale a Casteggio, ai ponti di Annibale a Dubbione nel Pinerolese, a Cerreto Sannita, a Bruscheto in Valdarno e a Rapallo sulla riviera ligure; il cerchio di Annibale al Piccolo San Bernardo sopra La Thuile; la galleria di Annibale alle pendici del Monviso, il passo (o vado) di Annibale sui monti della Laga al quale si arriva seguendo il “tracciolino” di Annibale etc etc. C’è persino una Torre di Hannibal a 2.882 mt di quota (numero palindromo addirittura!) presso il Passo del Furka nel Canton Uri: una guglia di roccia aggettante per alpinisti temerari e leggendari come il mito cartaginese.

E l’elenco potrebbe continuare quasi all’infinito rendendo impossibile un censimento completo perché quando meno te l’aspetti salta fuori ancora qualcosa come il campo di Annibale a Pievepelago, o il palio del Niballo a Faenza, un canto di Annibale nel Mugello,il pozzo di Annibale a Modigliana etc. etc.

Ricordo di essermi addentrato in questo florilegio “annibalico” nelle sere fredde e piovose dello scorso inverno, scorrendo piacevolmente le pagine, perfettamente equilibrate tra storia e leggenda di Paolo Rumiz all’inseguimento del nostro condottiero.

Di quella narrazione un passaggio m’incuriosì particolarmente e riguardava l’ennesimo presunto passaggio del nostro condottiero sulla Raticosa nell’Appennino Tosco-Emiliano. Un passaggio individuabile, senza certezza alcuna, nei pressi di un sasso; un sasso che per me, da quella sera, divenne il “mio “Sasso di Annibale e che dovevo necessariamente andare a conoscere.

Mi rendo conto che salire in macchina e fare quattrocento chilometri per andare a vedere un sasso non è proprio una delle scelte turistiche più illuminate. Ma complice la “vettomania”, una sorta di patologia che mi spinge a salire sulle vette, che siano di alte montagne o di semplici sassi, e complice un amico “cimaiolo” (altra forma della mia patologia della quale da anni soffre sfortunatamente anche questo mio amico) e complice infine l’assoluta mancanza d’informazioni alpinistiche persino sul web, quel Sasso di Annibale comparso sulle righe di una pagina di un libro una sera piovosa d’inverno era diventata la meta ideale e la cima più affascinante della mia intera (e scarna) annata alpinistica.

Ed è proprio in un pomeriggio ottobrino che sfiniti dal viaggio, raggiungo con il fidato amico Piancaldoli, la piccolissima frazione montana di Firenzuola, dove prendiamo alloggio presso l’unica struttura del luogo e dove, dopo aver scalato il “mio” Sasso di Annibale festeggiamo con una cena, rigorosamente vegana, in un ristoro poco distante.

In proposito va detto, per confortare quei lettori che ancora vegani non sono, che il ristoro in questione sa il fatto suo circa la cucina del territorio con pietanze di ben altra natura che quella vegetale. Ma l’affabile proprietaria ci ha consentito di addentrarci in un menù ricco di funghi prelibati innaffiati col principe dei liquidi rossi o neri che dir si voglia: l’onnipresente lambrusco!

E’ superfluo sottolineare che l’argomento sovrano delle chiacchierate con i gentili signori che ci hanno non poteva che essere quello che ci ha mossi per chilometri di strade ed autostrade: il Sasso di Annibale.

Ora però, per poter continuare nella narrazione di questa bislacca vicenda storico, letteraria, culinaria ed alpinistica, è d’obbligo un chiarimento. Il Sasso che con tanto magnetismo ci ha attirati fin laggiù non è antropizzato col nome di Annibale. La sua denominazione è Sasso di San Zenobi (o Zanobi) e richiama tutta un’altra storia accaduta secoli dopo il supposto passaggio del condottiero sulla Raticosa e che vide come protagonista un vescovo che fece una scommessa niente meno che col diavolo: roba da perderci la testa.

La cosa s’ingarbuglia e credo si debba fare un po’ d’ordine.

Come detto, ovunque ti giri trovi un riferimento ad Annibale. E questo tratto di appennino non fa eccezione.

Lo constata assai bene Rumiz nella sua puntuale biografia del guerriero numida, che nel suo appassionato inseguimento del condottiero si imbatte sorprendentemente nelle indicazioni del suo passaggio proprio dove ora si trova il masso ofiolitico che siamo venuti a scovare.

Il Sasso, che alcuni reputano addirittura di provenienza astrale, un meteorite quindi, è stato dedicato a San Zenobi per via di una leggenda ancora più strana di quelle che hanno visto protagonista Annibale tanto che in questa parte dell’Italia abbarbicata sui declivi appenninici, tutti concordano che se un vescovo di Firenze non si fosse inventato di sfidare il diavolo in persona, quel sasso attualmente detto di San Zenobi, sarebbe di sicuro stato chiamato Sasso di Annibale.

Questo preambolo m’impone di narrare brevemente la vicenda.

Nel IV secolo, il vescovo Sant'Ambrogio di Milano siincontrò col vescovo di Firenze San Zanobi, vicino a Malomonte, dove quest'ultimo si era recato per la sua opera pastorale. In seguito a questo incontro, San Zanobi sentì raddoppiare le proprie forze ed ottenne nuove conversioni nella zona tra la Diaterna, Caburaccia e l'Idice.

Secondo la leggenda, il diavolo convocò allora un concilio infernale, per stabilire il modo di porre termine alle conversioni e propose a San Zanobi una scommessa, secondo la quale chi avesse portato dall'Idice fino alla cima della collina il più grosso macigno sarebbe stato il vincitore e avrebbe preso tutte le anime. San Zanobi si affidò a Dio e firmò questo patto. Il demonio raccolse un macigno e se lo mise sulle spalle con molta fatica e si incamminò,San Zanobi raccolse un macigno molto più grande sollevandolo con leggerezza tenendolo sul dito mignolo e, superato il diavolo, lo posò nel luogo dove oggi si trova.

Il demonio allora vedendo che aveva perso la scommessa andò su tutte le furie e gettò il suo macigno che andò in frantumi fra fuoco e fiamme originando quello che è attualmente denominato Sasso della Mantesca, situato a non molta distanza dal Sasso di San Zanobi, nella vicina Valle del Sillaro.

Alla fine di questa narrazione, il Sasso che quota 966 mt. situato in località Caburaccia nel comune di Firenzuola in provincia di Firenze, non è “mio”, non è di Annibale, non è di San Zenobi (né tantomeno del suo diavolo) e non è di nessun alieno astrale ma è più prosaicamente parte della nostra amata Terra.

La roccia nera di ofiolite e serpentino del quale è composto non è che un prodotto magmatico emerso dalle viscere del nostro pianeta come un’isola di roccia scura ed aguzza in mezzo ad un paesaggio morbido e verdeggiante.

Un retaggio dei fondali acquatici sulla sommità della terra, un picco oceanico in mezzo all’Appennino.

Una meraviglia di pietra che lascia incantati e che chiede di essere visitata con curiosità ed emozione. Anche se per arrivarci si deve infinitamente viaggiare.

Potrebbe interessarti anche:

Tre cime avvolte nel mistero

Lodovico e Walter Marchisio

Il dubbio di Annibale

Mauro Zanotto